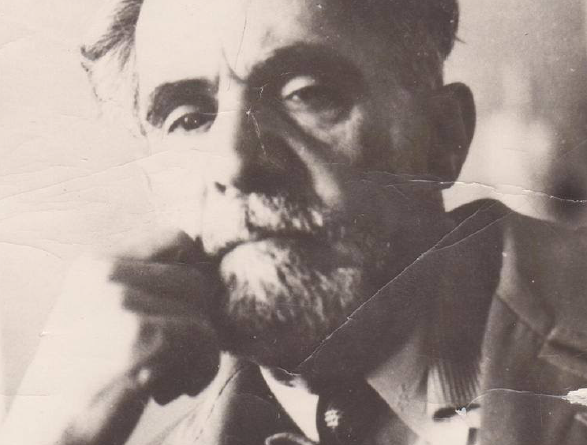

خير الدين الأسدي.. الأثر العاشق لقصيدة نثر صوفية

“البعث الأسبوعية” ــ غالية خوجة

لم تكن جدران وأزقة حي الجلوم تعلم أن أحد عشاق مدينة حلب سيولد، عام 1900، في بيت من بيوتها المعتادة على العلم والفقه والأدب، لتظل رائحتها الأثرية تستنشق كلماته التي ما زالت تمرّ من هنا.

الكلمات تمر، وترددها الجدران: “في غبيب النور وعلى قطرات الطل، زرعت حبة روحي في حقل الوجود”، ومؤلفها محمد خير الدين الأسدي يصغي إليها، وهو واقف هناك في قبره، ويكمل: “لم يسبقني أحد إلى خلع طربوش الاحتلال العثماني، وكان الناس يتغامزون ويقولون إنني جننت، وآخرون يقولون هذا كفر وزندقة”.

أبدية بين قبرين

وكأننا نسمعه يتابع: “ولخروجي عن هذه التقاليد الاجتماعية المظلمة ضايقتني الغالبية، واتهمني بعض المثقفين، آنذاك، بالجنون، وحرضوا عليّ الجاهلين من العامة، وعانيت كثيراً لدرجة أن جنازتي خرجتْ وحيدة من دار العجزة ــ المبرة، عام 1971، ودفنتُ واقفاً داخل مساحة ضيقة بين قبرين، في قبر ضائع إلاّ عن حفّار القبور ومقبرة الصالحين وسجل دفن الموتى الذي غيّر اسمي إلى ضياء الدين أسد!”.

يكفكف دمعه ويضيف: “كنت سعيداً عندما ألفت مسرحيتي (الاستقلال) ضد الاحتلال الفرنسي، ولم أكن أعلم بأن كفّي ستبتر بعدما انفجرت قطعة بارود في يدي اليسرى أثناء عرضها، عام 1923، على مسرح المدرسة الفاروقية، ليشعر الطلاب والحضور بالواقعية التفاعلية، وترسخ في نفوسهم محبة الوطن أكثر”.

وأكد: “لم أكترث بالنار والنزيف، وواصلت التمثيل والإخراج حتى انتهاء المسرحية، ثم ذهبت إلى المشفى، وتألمت كثيراً عندما فصل المنشار عظمي، وتحديتُ نفسي بكفّ واحدة”.

حياة موسوعيّة مضادّة للتصحّر

محمد خير الدين الأسدي الذي تعرّف إلى العلم وهو في السابعة من عمره، في مدرسة “شمس المعارف”، كانت الثقافة والعلوم والتعليم والتأليف محور حياته، ومن هواياته الارتحال عبْر الأزمنة والأمكنة، والسفر في أصقاع الأرض بحثاً عن المخطوطات والمصادر والآثار، إضافة إلى الصور والتسجيلات الموسيقية والكتب التي جمعها منذ كان في العشرين من عمره، ليمتلك أكبر مكتبة في سورية، ثم تبرع بها إلى مكتبة دار الكتب الوطنية، عام 1945، وكان مديرها – آنذاك – الشاعر الدبلوماسي عمر أبو ريشة.

ويعتبر العلاّمة الأسدي، المؤرخ والرحالة والمصور والباحث والكاتب، من مؤسسي جمعية العاديات بحلب، التي انتخب أميناً لسرها، ثم نائباً لرئيسها؛ كما أنه عضو اتحاد الكتّاب العرب، ونال وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى، عام 1983.

هو الذي حصل على “الرشدية” (الثانوية العامة)، ثم انتقل إلى “المدرسة العثمانية” الكائنة في باب النصر، و”المدرسة الخسروية”، قرب مدخل قلعة حلب، ليكمل دراسته باللغة العربية التي أصبح معلماً لها في مدارس عدة، منها “الفاروقية” و”الهيكازيان” الأرمينية و”اللاييك” ــ الكلية العلمانية الفرنسية، و”إعدادية الحكمة”.

ونتيجة لثقافة الأسدي الموسوعية، وإلمامه بلغات أخرى، منها التركية والإنكليزية والفرنسية والفارسية والإيطالية والسريانية والكلدانية والأرمينية، نجده يأخذنا برحلة مختلفة مع مؤلفاته، ومنها: “قواعد الكتابة العربية”، “البيان والبديع”، “أيس وليس”، “الله”، “عروج أبي العلاء المعري” ـ مترجم عن الأرمينية، “الألف”، “يا ليل”، “حلب الجانب اللغوي من الكلمة”، ومخطوطة “أحياء حلب وأسواقها” التي حققها وأضاف إليها وفهْرَسَها الكاتب عبد الفتاح قلعه جي.

ولن ننسى أنه أمضى 30 عاماً في كتابة “موسوعة حلب المقارنة” – سبعة مجلدات بأربعة ألوان: لون للمتن، ولون للشروح، ولون للتشكيل، ولون للذيول – أعدها للطباعة وفهرسها محمد كيال، وتجمع الحكم والأمثال والعادات والأخبار والحكايات والألغاز ومراسم الأفراح والأتراح والأناشيد وجذور كلمات اللهجة الحلبية بحثاً ومقارنة واستمرارية. وهذه الموسوعة تنتظر من منظمة اليونسكو توثيقها عالمياً ضمن التراث اللا مادي، كونها مرجعاً مهماً للتراث الإنساني غير المادي لحلب.

ولنبحر في تجربته أكثر، لا سيما بعد وفاة والده، الشيخ عمر رسلان، لا بد أن نقرأ “أغاني القبة الصوفية”، لنتماوج في عوالم الصوفية والمتصوفة والفلاسفة، ومنهم السهروردي والحلاج وابن عربي والشيرازي والمعري.

وإذا ما قرأنا كلماته الواردة في مقدمة الموسوعة، اكتشفنا كيف يختزل العالم اللامرئي للشطحة، وكيف أنه من أوائل المنتبهين لقصيدة النثر: “هذه نفحات من الشعر الصوفي المنثور، ارتفعت عن دنيا اليقظة، وأرسلتها الغيبوبة الغارقة نثرات من رفاه الحب. لقد جهد الوعي كثيراً في ترتيب ما التقطته عدسة الغيبوبة، وما وضعته، وهذه الإثارة من بقاياها التي لم يذللها الوعي”.

ما بين تلك الغيبوبة الواعية والمخيلة والخيال، انطلق الأسدي إلى محور الحياة النشطة والخصبة المضادة للتصحر. يقول عن هذه اللحظة الإبداعية أثناء كتابته التوثيقية لموسوعة حلب: “.. وأنا ابن السادسة والستين، لا مندوحة لي عن الخيال، وإلا جفت أمامي الحياة، وامحلت، ولكن صبراً أيها الخيال الحبيب، فعما قريب ينتهي الكتاب (موسوعة حلب)، وآنئذ تمرح وتلعب”.

2021 احتفالية حلبية بالأسدي

نذكر أن مدرسة ابتدائية في دوار الصاخور بحلب حملت اسمه، وأن الجهات الثقافية بحلب أقامت عدة أنشطة ومبادرات احتفاء به، ومنها “جمعية العاديات” التي أطلقت موسوعة الأسدي رقمياً، وأطلقت جوائز العلامة الأسدي السنوية المتضمنة لعدة فروع، منها: عن سيرته ومؤلفاته، توثيق التراث الموسيقي، التراث غير المادي لمدينة حلب، التراث غير المادي لمدينة دمشق، التراث الأرمني، قصص من التراث للأطفال.

وعن هذه الجائزة في دورتها السادسة 2020، أخبرنا الباحث الكاتب محمد قجة، الرئيس الفخري لجمعية العاديات بحلب: إنها جائزة سنوية متعددة الاهتمامات بين تراث حلب ونتاج الأسدي والتراث الموسيقي وأدب الأطفال، ويقدم الجائزة سوريون مغتربون تكريماً لذكرى خير الدين الأسدي، نائب رئيس جمعية العاديات لعدة سنوات، وحتى وفاته عام 1971؛ وينسق أعمال الجائزة الدكتور ناهد كوسا في كندا، وهو من تلاميذ خير الدين الأسدي في المرحلة الإعدادية في حلب. واختتم قجة: طبعاً، هذه الأنشطة تتم بالتعاون مع جمعية العاديات في حلب إدارياً وتنظيمياً واحتفالياً؛ وفي العام القادم 2021، سيتم الاحتفال بمرور خمسين عاماً على وفاة الأسدي بصورة متميزة.

بدوره، عبّر الكاتب المتنوع محمد أبو معتوق، الفائز بفرع أدب الأطفال لهذه الدورة: الجائزة جهد قيم يقوم به عدد من المهتمين بالتراث الوطني والحلبي، وسميت باسم علّامة حلب وجوهرتها، وصاحب موسوعتها، خير الدين الأسدي.

وأضاف: وتعطى الجائزة سنوياً لاختصاصات عدة تتعلق بالتراث اللامادي، من نصوص تاريخيه وأدبية وبحثية وموسيقا وعمليات تنقيب ونحت وزخرفة وكتب وتحقيقات عن الأوابد؛ ولها عدد من الممولين، ولجان تقوم يترشيح أسماء من لهم منجزات، وتقوم لجان التحكيم باختيار من تراه مناسباً للفوز من المرشحين، وقيمة الجائزة معنوية، والجانب المادي فيها رمزي، ويشرف على الجائزة ويدير نشاطها الدكتور ناهد كوسا ابن حلب البار بها، وحامل تراثها ومودتها، ورافع الجسور بين حلب وأبنائها في مغترباتهم. وأكد أبو معتوق: الجائزة لاعلاقة لها بالنشر ولا بالترجمة، وإنما تحتفي بمنجزات المترجمين وترجماتهم عن حلب وطوائفها وثقافاتها، وتعميق السلام الاجتماعي بين أبنائها.

حياة درامية تستحق التخليد

الأسدي الذي عاش حياة درامية اجتمعت فيها عوامل من البؤس والفقر والمرض وطلاق الوالدين وموت الأب، ثم قراره برفض الزواج، جعل من بيته، في حي الشيخ طه، متحفاً فنياً للصور والآثار والوثائق والشخصيات العريقة والأحداث الهامة، وهو القائل ذاتَ ألمٍ عن مدينته حلب التي عشقها: “أحببتها وعقّتني، وخلّدتها ونفتني”.

ألا يستحق الأسدي والمبدعون أمثاله المزيد من الاهتمام منا؟ ماذا لو كان هناك فيلم عنه، ومسرحية تعرض آلامه وأعماله وآماله، وطابع بريدي يحمل صورته وصورة مؤلفاته؟ وماذا لو أن الصنّاع جعلوه ماركة لمنتج وطني، والفنانين التشكيليين احتفوا بسيرته ومؤلفاته، والمترجمين أيضاً؟ ماذا لو كان هناك متحف خاص به في حي الجلوم مثلاً، أو دار العجزة؟

ما أجمل أن نهتم بمبدعينا فنخلّدهم بلغة بصرية وسمعية ورقمية! ترى، إلى متى يترك العالم العربي مبدعيه في مهب النفي، فلا يشعر بجمالياتهم المختلفة إلاّ بعد الموت؟! وهل سنظل كما أصطلح علينا “أمّة الفوات”؟!