إذا أمطرتْ في بسنادا فستمطر في الشّام

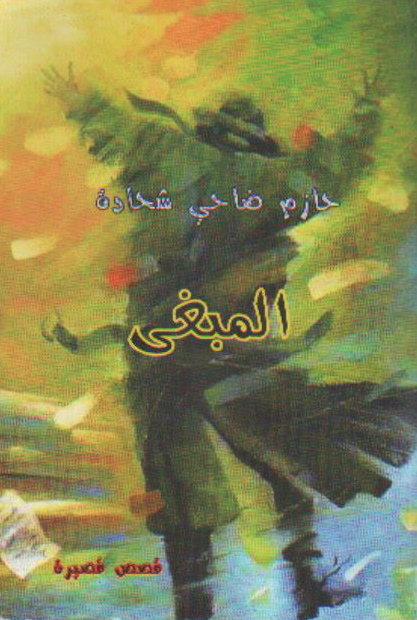

منذ تشكّل ملامح القصّة القصيرة كجنسٍ أدبي على يد الروّاد الأوائل: “الفرنسي موباسان، الروسي تشيخوف، الأمريكي إدغار آلان بو” وهي تحاول تأسيس مكانٍ لائق لها في السّاحة الأدبيّة، فرغم أنّها ما زالت تسير حسب المخطّط الموباساني “مقدّمة، وسط، نهاية” إلّا أنّ التّجريب اشتغل على بعض تفاصيل المتن، كتقديم الحدث أو تأخيره، أو حياكة قفلة “حبكة” غير مألوفة، وترك النهّايات مفتوحة، أو اعتماد أسلوب الخطف خلفاً، والمونولوج، تأثّراً وتناصّاً ببقيّة الأجناس الفنّيّة “مسرح، شعر، سينما..” ما أكسبها مزايا إضافيّة كالحيويّة والكثافة والرشاقة الأسلوبيّة، باعتمادها المفارقات الذكيّة، والانزياحات الجماليّة التي ساهمتْ بدورها في توتير الحدث وشدّ لحمته، والهدف في المحصّلة هو التّشويق وجذب المتلقي أكثر فأكثر. قصص مجموعة “المبغى” الـ”45″ القصيرة الممتدّة على مساحة ورقيّة مقدارها “182” صفحة للقاص “حازم ضاحي شحادة” إصدار حديث لـ “دار آس” للطباعة والنّشر في بانياس، تعيدنا إلى حميميّة أجواء قصص الكاتب السوري المعروف “عبد الله عبد” المعجونة بهموم الناس ومشاكلهم الحياتيّة، فهي تعكس تطلّعات وهواجس وطموحات الشريحة الأوسع من المجتمع التي طحنتها الحرب بين رحاها وقطفت زهرة أبنائها، مكملةً إطباقها على آخر أنفاسها بالتّعاون مع قوى الاستغلال الاجتماعي المتوحّشة. وقد اختار الكاتب عنوان إحدى قصص المتن السّرديّ ليسيّده عنواناً عاماً للمجموعة، لكأنّه يوحي بأنّ أخلاق المرحلة وقيمها كلّها، إلى انحدار متسارع نحو الهاوية.

سنختار ثلاث قصص من المجموعة محاولين إضاءة بعض جوانبها الفنيّة ومضمونها الاجتماعي بهذه القراءة المحكومة بحجم النّشر، أملاً بقراءةٍ أوسع في القادم من الأيّام. وهي: “المرأة ذات القميص الخمري” و”في ذلك الزمن كان الكتاب هديّة حلوة” و”في بسنادا تحت المطر”.

قصّة “المرأة ذات القميص الخمري” مبنيّة على مستويين، تخييلي وواقعي، مع توظيف للموروث الغيبي الذي يتشرّبه ويتناقله الوعي الجمعي شفاهاً في بيئتنا الاجتماعيّة على اختلاف جغرافيّتها، وهو القناعة ببقاء روح الكائن محوّمة حول تخوم المكان بعد موته، خصوصاً إذا كانت قد قضتْ نتيجة ظلم قاهر. لعبة القصّ الفنيّة قائمة على الإدهاش وخلق المفارقة، بدءاً من العنوان الحسّي، مروراً بالقفلة الصّادمة وانتهاء بالخاتمة الدّائريّة، وقد تكشّف الخيط الأبيض من الأسود. وهذا ما جعل السّرد يكتسي بحلّته الشّاعريّة اللّطيفة المضبّبة بالحزن الشّفيف، إذ يبدأ واقعيّاً، حيث يحدّد ضمير السّارد المتكلّم قدوم الجارة المتزامن مع قدومه إلى الحيّ ويصفها بغرابة الطّقوس والطّباع. وما هذا في الواقع سوى انعكاس لأمنياته وأحلامه وتهيؤاته ذاتها، فالشخصيّة المحلوم بها تؤدّي كلّ يوم حركاتها الراقصة في الصالون ذي النافذة المقابلة لنافذة سكنه، وهو يراقبها مستمتعاً، من خلال جلسته المسترخية، وهاهو ينثر بعض الحبوب من شرفة القصّ، لتلتقطها عصافير القراءة مهيئاً بذلك الأجواء أمام القارئ النّبيه لتخيّل النهاية المحتملة، وربّما كاسراً لأفق توقّعه أيضاً “النافذة، العيون التائهة، عدم توخّي الإثارة، أو عدم الاكتراث بأن يكون هناك أحد ما يراقب التصرّفات.. الخ”. الحدث يراوغ القارئ بدورانه الارتداديّ ورتابته، ثمّ بتسارعه المونولوجيّ نحو اللّحظة الفارقة، وهي كسر زجاج الحلم والولوج إلى الواقع، ليبدأ تأثيره من جديد، حين يقرّر السارد الذهاب إلى شقّتها ومفاتحتها بعلاقة ما، فينصدم برؤية العجوز له وقد عقدت الدّهشة عيونه، وهو يراه يطرق الباب، لدرجة أن ظنّه شبحاً. ثم يسرد على مسامعه قصّة “امرأة الخيال الرّاقصة” والمنزل المهجور لسنوات، التي انتحرت من الشرفة لسببٍ غامض كثرتْ التأويلات حوله، بين عشقٍ كبير أو عهر رخيص تخلّلته لحظات صحو ضمير أدّت لنهايتها المأساويّة، كلّ ذلك يُنجزه القصّ بسردٍ ممتع وشاعريّة حزينة، لينتهي الحدث بعودة السّارد لوضعيّته الأولى ممسكاً “بسيجارته الجديدة مستعيداً فصول ما حدث وهو يراقب من بعيد شبحاً لامرأة ما زالت ترقصُ بقميص خمري على وقع موسيقى خريفيّة هادئة”.

قصّة “في ذلك الزمن كان الكتاب هديّة حلوة” تبدأ بمقارنة بين زمنين “ماضٍ وحاضر” زمن ينتمي لتسعينيّات القرن الماضي، يكثّفه الكاتب بعبارة “يا إله اللاذقية التي كانت!” حيث كان للعشق طعم المعرفة والثقافة رغم صغر عمر العشاق. فالهديّة الأجمل والأرقى كانت كتاباً، يقدّم للمعشوقة: (كادتْ تطير من الفرح، في ذلك الزمن، كان الكتاب هديّة حلوة). وزمن آخر حاضر غريب استهلاكي لا قيمة فيه لشيء سوى للسلعة، حيث اغترب الإنسان عن ذاته ووجوده حدّ التشيّؤ. هنا يلجأ السارد لتوتير حدثه بشكلٍ خفيف عبر اتصال الصبيّة الجريء به بعد منتصف الليل، وانتظاره المتحفّز لها وبيده سيجارة، حيث كان ثمّة هامش للحريّة متاح أمام الجيل الصّغير في التعبير عن مشاعره وتصرّفاته الشّخصيّة، فحتى مع استيقاظ الأب “كسلطة رقابيّة تربويّة” ورؤيته لما يجري، لا يتغيّر رتم الحدث، بل يكتفي بإلقاء اللّعنة على ابنه المشوبة بشيء من الإعجاب الداخلي المبطّن ربّما،ثمّ لتنفك قفلة الأحداث بالتأكيد على لقاء العاشقين والحبّ واستعادة جمالية الاستماع للطرب الأصيل.

قصّة “في بسنادا تحت المطر” يبدأ السّرد شاعريّته متأثّراً بشاعريّة الطبيعة وهي تهمي بشآبيب شعرها المطري على أكتاف المكان، مسترجعاً أيام المدرسة والزمالات وخوض المحرّمات اللّطيفة يقول: “إنّها تمطر في بسنادا على طول الطريق من المفرق إلى أرض الخضرا، مزاريب الأسطحة تعزف بلا توقّف (…) أنتِ وأنا وحدنا في هذا الشّارع الهارب من لعنة الزمن، أريد قبلة…يا إله السّماء الذي أبدع النساء، كم أنت فنّان”. هنا يضيف الكاتب جماليّة جديدة للقصّ وهي أنسنة الجمادات لتصبح بديلاً للشخصيّات العاقلة المحرّكة للحدث والمساهِمة في إكمال فراغات السّرد، يقول: “التينة العجوز تقصُّ الحكايا للتّخوم..السّاقية تجيب: أين الكاميرا؟ فيجيبها السارد: لا كاميرا عندي أيّتها العزيزة، عندي قلبي”.

“شجيرات اللّيمون تبحثُ عن أجوبةٍ لأسئلتها الوجوديّة”،ثمّ يستطرد في وصفه الجماليّ للبيت وغرفته القديمة ومكتبة والده الثقافيّة التي اغتنتْ بعناوين جديدة أضافها الابن السائر على خطى الأب: “لينين، ماركس، صنع الله إبراهيم، حمزاتوف، نزار قباني، تولستوي، أبو نواس، حيدر حيدر، حنا مينه، جنكيز آيتماتوف، نيكوس كازنتزاكس…” ثمّ يستيقظ السّارد ويستيقظ معه القصّ مبشّراً بنهاية الحدث،قاطعاً استرساله في وصف غيوبه المطرية الثقافية على صوت الأمّ الكاسر لأفقيّة الحدث، وهو يناديه”.

الغريب الجميل الذي حدث معي، والذي أضفى متعة إضافيّة على هذه القراءة، هو أنّه ما إن انتهيت من القصّة الأخيرة حتى أمطرتْ في الشّام أيضاً، وكأنّها تريد أن تضفي سحراً واقعيّاً على الحدث. تحيّات لمطر بسنادا الذي حرّض غيوم دمشق على الهطول.

أوس أحمد أسعد