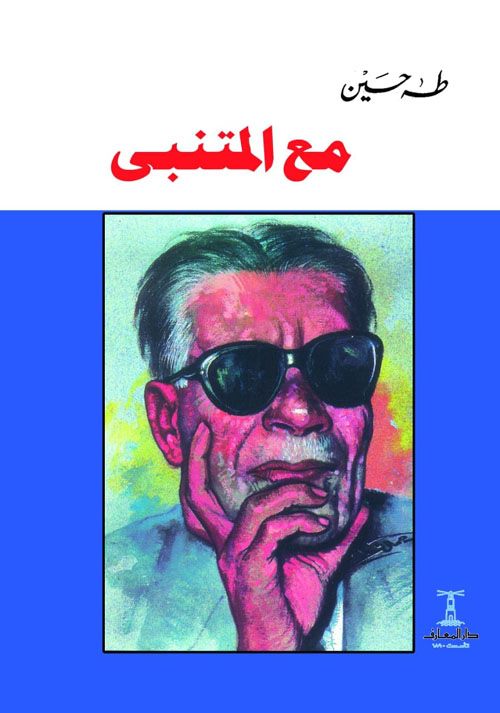

عندما جلس طه حسين مع المتنبي

تحل في الأيام القريبة ذكرى وفاة الأديب العربي الكبير “طه حسين”، والذي برأيي كقارئ وناقد أنه نال لقب “عميد الأدب العربي”، ليس بفضل مؤلفاته المجتمعة معا والتي تزيد عن ال50 مؤلّفا، وإنما بفضل كتاب واحد مميز من بينها، بالطبع لا يمكن إنكار كتب له اُعتبرت نقلة نوعية في تاريخ الفكر العربي الحديث، مثل “على هامش السيرة”، أو “حديث الأربعاء” وطرحه الفلسفي المعتمد على الشك الديكارتي، والذي قاده لإنكار شعراء الجاهلية، وليس أيضا كتاب “الشيخان”، الذي يبحث فيه في سيرة أول وثاني خليفتين للعصر الراشدي، والذي من خلالi طرح مزايا كل منهما، يعيد استنهاض تلك المزايا في الزمن الحالي، عسى أن تغدو رائجة أو منتشرة بين شباب اليوم؛ برأيي العمل الضخم الذي يستحق بمفرده طه حسين لقب “عميد الأدب العربي”، هو كتابه “مع المتنبي”، فالكتاب هو المحاولة العربية الأكثر اكتمالا في استعمال المنهج النقدي التاريخي.

صعوبة اختيار هذا المنهج دون غيره من مناهج النقد الأدبي، وعظمة مشروع “طه حسين”، يكمن في صعوبة تطبيق هذا المنهج على أديب يعود تاريخه لألف سنة خلت كالمتنبي، ما يجعل المشروع رائدا، ليس على مستوى الثقافة العربية فقط، بل على مستوى النقد الأدبي العالمي، فالناقد هنا لا يمتلك عن الأديب إلا نتاجه الأدبي، ليس هناك متحف لأغراضه، ولا مراسلات محفوظة ماديا أو ورقيا، ولا يُعرف له لا بلدة محددة ولا مقالا صحفيا؛ المنهج التاريخي إذا الآن ليس لديه من التاريخ المرتبط بالشخصية التي يدرسها، سوى أدب هذه الشخصية فقط لا غير. عادة ما يُؤخَذ على المنهج التاريخي في النقد الأدبي أنه يعتني بشخصية الأديب وظروفها، ومما فاقم في إهمال هذا المنهج مؤخّراً، هو رواج نظرية “موت الكاتب”، أما طه حسين، فيدحض تلك النظرية، بأن يُبرهن على حياة المتنبي الأبدية، من خلال أدبه، ما نجده في كتاب “مع المتنبي”، هو أننا ونحن نقرأ، قد أصبحنا تماما كما يقول عنوان المقال: “عندما جلس طه حسين مع المتنبي”.

طه حسين في تجربته “مع المتنبي”، يعيد بعثه من جديد، فيعلم المنابع الأولى لأدبه، تلك الفترة التي قضاها مع بدو القرامطة، ثم يصحبنا في رحلة مع محاولات المتنبي الشعرية الأولى، فيكتشف ثغراتها الشعرية عند مقارنتها بالجيد من أدبه، ويضعنا في بيئة حقيقية لزمن “أبي الطيب”؛ العداوات والخصومات في بغداد، وبعدها “شهر العسل الأدبي” في البلاط الحلبي، ومغادرته لحلب محملا بجرح وحب، وبعدها خيبة أمله في مصر، كل ذلك بالاعتماد على، ما يقوله المتنبي من شعر، فينجح في استبطان التاريخي من الأدبي، مما يرفع الكتاب أيضا إلى مصاف “الأركيلوجيا الأدبية”، لقد تعامل مع الأدب الذي عمره أكثر من ألف عام، تماما كما لو كان يتعامل مع لُقية أثرية، جميع قصائد المتنبي، يُمسكها طه حسين ويُدخلها مخبره، يفحصها بأشعة إبداعه، ليعرف “كربونها” و”عمر ذراتها، يُسلط عليها أمواجه الصوتية، ليعرف أين العلة أو الميزة لكل منها، يقتفي أثر ملابسه، وأغراضه الشخصية، رحلاته وخلواته، انتصاراته وانكساراته، علاقته الأسرية والمجتمعية، فيرسم لنا بواقعية بالغة ملامح “مالئ الدنيا وشاغل الناس”، بعد أن أصبح هو شخصيا، مملوء ومشغولا بشاعره.

في استهلال الكتاب –البحث، يذكر طه حسين الجفاء والنفور الذي كان يشعر به تجاه أدب “المتنبي”، وهي تقنية بحثية رائعة، لأنه يُصادر منذ البداية رأي وموقف فئتين من القُراء، الفئة الأولى منهما هي أقرانه من طلاب الأزهر، الذين لا بد أنهم يرفضون المتنبي من باب رفض الشعر عموماَ، فَ “الشعراء يتبعهم الغاوون”، وهو يعلم جيدا نقاط اعتراضهم على الشعر، وشعر المتنبي تحديدا، أما الفئة الثانية فهم رواد الحداثة وقصيدة النثر، وغيرهم ممن تأثّروا بالتيارات الشعرية الغربية، فزوجته الفرنسية فتحت له أبواب الثقافة الفرنسية واللاتينية على مصراعيها، ولذلك يبدأ بحثه بأنه ضجر من المتنبي، ولديه سأم من ظاهرة المتنبي التي تحولت إلى نمط، وبعد ذلك وأثناء طلبه أن تُحزم أمتعته الخاصة بإحدى رحلاته التي سوف يقضيها بعيداً عن مكتبته، يجد نفسه يقول للشخص الذي يساعده “تأكد أنك وضعت لي ديوان المتنبي”، وهكذا يُهزم طه حسين أمام صاحب “الحدث الحمراء”، فتهزم معه الفئتان السابقتان بطريقة تكشف أنه ناجح في مشروعه الأدبي الجسيم، والذي يعبر عنه “طه حسين” بقوله: “أريد أن أُلمع كنوز الأدب العربي القديم، لأنه مادة تصلح لترقية التذوق عند الناشئة من الشباب، ولم يزل فيه ما يساعدهم على فهم زمنهم والواقع الذي يحييون فيه الآن.

تمّام علي بركات