“ملحمة مدينة كوربين” ودور الراوية في التوثيق التاريخي

تتغلغل الرواية التاريخية في تفاصيل غالبا ما يهملها المدون التاريخي الذي يعتبرها تحصيل حاصل مقابل الأحداث الكبيرة والبارزة التي ينشغل بها، لتبقى تداعيات تلك الأحداث على الأرض والمجتمع رهن بما تقدمه الرواية من عوالم وأحداث مهمشة سياسيا وعقائديا، لذلك فقد اتسم دورها، أحيانا في مهمة وضعنا أمام حقائق وقراءات متنوعة لتفاصيل أعادت رسم معالمها وتسليط الضوء على تجلياتها وتأثيراتها وفق رؤى ومواقف مبدعيها والمهمات العاطفية الدافعة لهم، يتلقفها القارئ الباحث عن الأمثولة في حياته بشغف المكتشف لحقائق تشكل بالنسبة له شيئا مفصليا ينمي معارفه ووعيه، فقد اعتبر الروائي المصري نجيب محفوظ مؤرخا روائيا لحياة القاهرة في الأربعينيات، وكذلك عبد الرحمن منيف في “مدن الملح” و”أرض السواد” بالنسبة لتفاصيل تاريخية من حياة أرض الجزيرة العربية والعراق، كما شكل فيكتور هيجو في “البؤساء” و”أحدب نوتردام” وثيقة لتداعيات أحداث تاريخية مفصلية، وماركيز في مئة عام من العزلة بالنسبة لأمريكا اللاتينية، ومارغريت ميتشل في ذهب مع الريح، وغيرهم الكثير ممن استعادوا تلك الوقائع المهملة من سياق الأحداث الكبيرة، فقد قرأنا كتبا تاريخية عن مرحلة الاحتلال العثماني للبلاد العربية، وبلاد أوروبية وآسيوية عديدة، لكن تلك القراءة لم تكف لنقلنا إلى تلك الأجواء التي قادتنا إليها رواية “البنك العثماني” للكاتب المصري سمير زكي ٢٠١٥ أو رواية “الطيور العمياء” للعراقية ليلى قصراني، و”يريغان” للكاتب جيلبرت سينويه ٢٠٠٩ وغيرها من الروايات التي وثقت مجازر العثمانيين بحق الأرمن بدايات القرن الماضي.

كما وثقت روايات عديدة ممارسات العثمانيين الهمجية في البلاد العربية، حيث سجل حنا مينه في رواية “بقايا صور” جانبا من تفاصيل وتداعيات تلك الممارسات، وكذلك فعل اللبناني توفيق يوسف عواد في “الرغيف” ١٩٣٩، والفلسطيني إبراهيم نصر الله في “زمن الخيول البيضاء” ملحمة الملهاة الفلسطينية المشتقة من الذاكرة الجماعية الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر حتى بدايات القرن العشرين،وغيرها الكثير، فقد أحاط التاريخ الحديث بجوانب هامة من هذه المرحلة المؤلمة التي عاثت فيها القدم العثمانية تخريبا وتشويها طال كل أرض وطأتها، وتركت آثارها المدمرة سنوات عجاف امتدت ردحا من الزمن ديموغرافيا واجتماعيا وثقافيا، لكن الرواية كانت الأقدر على إثارة الدهشة وإعادة صياغة المرحلة ورسم ملامحها بأسلوب مقنع يحرك العواطف والوجدان بلغتها المعبرة عن مكنونات الناس العاديين البسطاء والتكلم بلسان حالهم كورثة ثقافة أجيال رحلت بعد أن أودعت تاريخها لدى من تلاها.

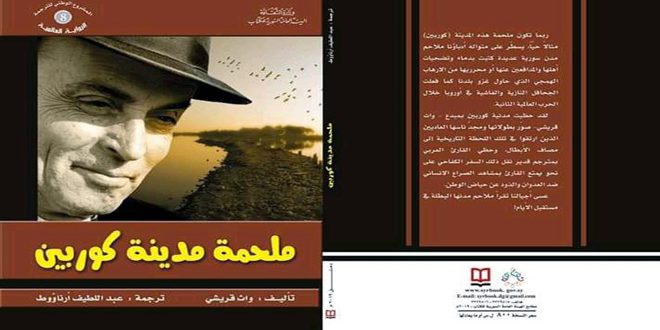

وتعتبر الرواية التي صدرت مؤخرا عن الهيئة العامة السورية للكتاب بعنوان “ملحمة مدينة كوربين” للألباني واث قريشي، ترجمة الدكتور عبد اللطيف أرناؤوط، إضافة هامة في هذا الجانب لأنها توثق لجانب آخر من التاريخ العثماني المشؤوم والآثار السلبية التي حرضت الكتَّاب على إعادة تذكير الأجيال اللاحقة بها، لكي تبقى شاهدة على جرائم ارتكبت، بحقد وسادية، بحق الكثير من الأمم والشعوب، فالرواية تتناول حكاية مدينة حاول المحتل محو معالمها وتغيير أنماط الحياة فيها من خلال قصة فتاة ألبانية جميلة تدعى كاتيا انتزع منها الباشا العثماني فوهان الحاكم للمدينة زوجها غوركيم في ليلة زفافها ليعيده إليها بعد سنوات عدة كسيحا مبتور الساق، بعد أن أشيع مقتله، يعود زوجها فجأة ليجد أن زوجته قد تزوجت من رجل آخر هو داردي الذي عاد من حروب السلطنة العثمانية في اليمن ثم كردستان العراق، عقيما بعد أن اجبر هو وعدد من المجندين الألبان على تجرع نوع من العقاقير التي سببت لهم العقم الأبدي. رواية تصور ذلك الحقد والقسوة التي مارسها ولاة السلطنة بحق الشعوب التي حكموها وقضوا على كل مقومات الحياة فيها، تلك الممارسات التي دفعت كاتيا للبحث عن طريق الانتقام من الوالي والثأر لكل أحبتها الذين الحق بهم الأذى”.. إن قدر لي ذات يوم أن أنتقم، فسأنتقم، ولا أطلب أن يسامحوني، فحقد الباشا قاتل فتاك، أشد فتكا من سمِّ الافاعي..”

لكن الرواية غالبا ماتجد الحلول التي ترضي الرأي الجمعي من خلال انتصار إرادة الحياة والتخلص من الظلم مهما طغى أصحابه وتجبروا، فقد قاوم سكان البلدة ظلم العثماني وأعانوا كاتيا على تحقيق ثأرها وتخليص البلاد من الشر المتربص بها، “.. إذا ارتكب العثمانيون كثيرا من الفظائع في مقاطعتنا التي ورثناها عن أجدادنا، ولكن هل توصلوا إلى أن يجعلوها تختفي عن سطح الأرض؟”.. “كل ما أتمناه في آخر حياتي أن يستطيع جورجي بن داردي وكاتيا أن يتمم تاريخي، وأن يكتب كل شيء في كل مرة يتراءى له أن كوربين تنطفئ ثم تبعث من جديد”. يعود زمن الرواية إلى القرن الخامس عشر، يمزج فيها الكاتب بين السرد التاريخي والروائي من خلال شخصية كوكة الذي يتولى مهمة كتابة مذكرات البلدة وتدوين أحداثها، وضمير المتكلم السارد للأحداث الحكائية، الذي يأخذنا نحو تفاصيل قد تكون غامضة، أو غائبة عنا، شهدها التاريخ الألباني عبر أحداث يفصح فيها الكاتب عن الشعور العام لشعب عانى سنوات طويلة مرارة القهر والظلم والتتريك، أجاد المترجم في نقل روح النص ومتعته الفنية، والالتزام بالخصوصية الثقافية والاجتماعية للبيئة المكونة لعالم الرواية، حيث أعاد تكوين العناصر، وتكثيفها دون إغفال المغزى، وهذا يشي بتمكن المترجم من لغة النص الأم واللغة العربية التي جعلها لينة وسلسة، مشبعة بالنكهة الأدبية المشوقة، التي شفعت له الزلات التي تعثر فيها مثل تكرار الخلط خلال السياق، بين شخصيتي كاتيا وغوركيم، مثل “وابتعدت بخطى سريعة شيعها كاتيا بعينيه” ص١٩ “وهل لايزال كاتيا حاد الطبع”ص١٠١، و”لكن كاتيا رفضها”ص١٠٣، و”مع ذلك العاجز كاتيا”ص١٠٧ وبين داردي وزوجته الأولى مهيا “فلعل داردي شاهدتها لما خرجت من الباب” وغيرها من هفوات لم تؤثر على جمال اللغة ومتانة السرد وانسيابية الإيقاع المشوقة.

آصف إبراهيم