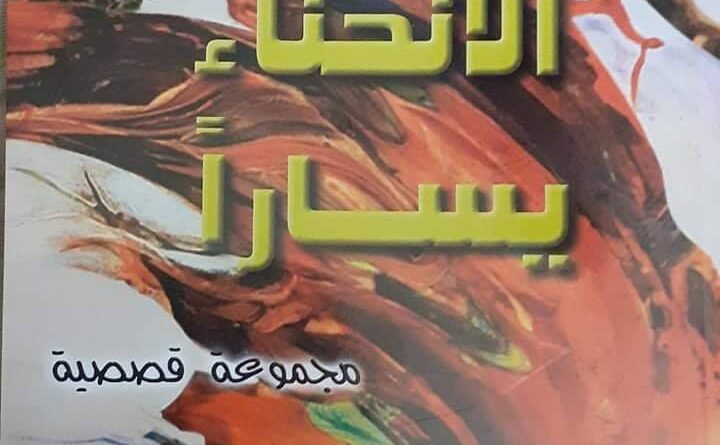

“الانحناء يساراً”.. حكايات في الحب والحزن الدفين

يعدّ كتاب “الانحناء يساراً” للأديبة سوزان الصعبي، الصادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، من المجموعات القصصية المبشّرة، وذلك متأتٍ من أن الصعبي حاولت، وبوعي العارف، البحث عن الفرادة والتميّز والمغايرة في قصص هذه المجموعة، إن كان في مستوى لغة السرد أو تقنيات القص، فضلاً عن الشخصيات المركبة ومصائرها ومآلاتها المختلفة، إذ سنشاركها منذ النص الأول حتى الأخير التغلغل بشغف في جوانيات هذه الشخصيات ونبش أوجاعها وحالات القهر والحزن الدفين التي عاشتها، ولاسيما في يوميات ووقائع الحرب الأليمة.

لقد نجحت الصعبي بإصدارها الأول، وإلى حدّ كبير، في التحرّر من الأسلوب التقليدي لهذا الفن، وتكوين صوتها الخاص، فأتقنت صياغة عناوينها كما في: “الأرض تمطر”، “فصل من جحيم”، “قفا نبك”، “موسيقى الشهيق الأخير”، “الانحناء يساراً”، وكانت تلك العناوين تعبّر بصدق عن فحوى القصص وأفكارها وحكاياتها، كما وظّفت العتبات النصية الثلاث: “أنفخ على الحرب لا تنطفئ”، لماذا تنتفخ العيون بعد البكاء”، “أرسم ابتسامة على ورق” التي وزّعتها بين قصص المجموعة، لتسبغ جمالية فنية مضافة، تلخص ما تريد قوله وإيصاله إلى المتلقي. ولم تكتفِ بذلك بل شاغلت شخصياتها التي نحت باتجاه أوجاع الأطفال والنساء، وكستها شيئاً مما يعانيه الإنسان اليوم في ظل الحرب، من قسوة العيش ولوعة الفقدان والغياب والانكسارات التي لا تنتهي، فضلاً عن حكايات العشق المُشتهى والأحلام المبتورة التي قد يباغتها الموت دون أن تتحقّق.

وكما استعذبت الصعبي في قصتها “لا يشبه حائطاً” قيمة العقوق على الوالد المتجبّر، فإنها تسعى في هذه المجموعة إلى العقوق نفسه في التمرد على الشكل الفني للقصة القصيرة، وذلك عبر محاولة ابتكار أسلوب سردي يحمل بصمتها، بما تحفل به من مفردات الموت والحزن والانتظار والفرح المبتور والأحلام المجهضة، على لسان شخصيات سمتها العامة الخوف والقلق.

حكايات المجموعة برمتها يبدو الراوي بطلها الأول، حاولت فيها كما أسلفنا، مغايرة المألوف وتقديمه في قالب مختلف قوامه الأساس قِصَرُ القصة والنأي بها عن الاستطراد والاستغراق في الوصف، والتقليل ما أمكن من التغريب والإبهام في لغة القصّ.

ولئن نجحت في ذلك كلّه، فإن قصصها ظلّت أسيرة ناظم رئيسي ركّز على نبش جوانيات شخصياتها وحزنها ووجعها المستبدّ، وأسئلتها التي تتناسل وتكبر وتطفو على السطح بين جملة وأخرى، فالقصص كلها، كما في “الاسم ماء”، تخرج من شقوق الجدران وتقفز من الشرفات، وتتفجر كالبركان.. ليغدو كل الماضي حياة وكل القادم حياة!. بل تسأل نفسك أحياناً: أي حياة تلك التي ستعيشها ميسون بقدم واحدة، في قصة “وضحكت” وهي تواجه شفقة نساء الحيّ وصخب الأطفال حولها وحنينها إلى لعبة الاختباء، وهاجسها الدائم بــ: “كيف لهذين العكازين أن يصيرا جناحين؟”.

وأي مرارة أشدّ وأقسى من حكاية أرملة تتقاذفها مع أطفالها الشوارعُ والأرصفةُ في “بحجم خرقة”، حيث تختصر فيها الكاتبة حكاية الحرب التي فتكت بكل شيء، حتى بذكرياتنا وأحلامنا وطفولتنا المشتهاة، حكاية الطفلة سلمى المفجوعة بوشم لا يمكن أن تمحوه السنون تقول: “سقط أبي وطفر دمه، حمل شبانٌ جثته وركضوا، لم أستطع وأمي اللحاق بهم.. سنوات طويلة مرّت وأمي لا تهتدي إليه.. أخبرتها كثيراً ولم تصدّق.. بالمصادفة أدرت رأسي للوراء ورأيتهم يرمونه كخرقة”.

ولا غرابة في أن ينتقل هذا الحزن من حكاية إلى أخرى، ولاسيما أنه كما يبدو الملهم الذي تتغنّى به الكاتبة، إذ تقول في “موسيقى الشهيق الأخير”: “الحزن هو الحياة.. هكذا اعتدت التغنّي به فاعتاد التكاثر داخلي.. الحزن منثور على الجدران منهمر من السكوت، لا شيء يبدّده أو يطويه في الغياب قليلاً سوى العود والطريق”.

على أن الكاتبة سعت في قصص أخرى ألا يطغى هذا الحزن ويتمدّد، فيرهق الحكاية ويدفعها نحو ثيمة وحيدة لتبدو مثقلةً به وحسب، فتتوق لدفنه قبل أن يدفنها، تقول في قصة “رمادي وأثقل”: “أحتاج أن أواري حزني الثرى، أن أراكمَ فوقه التراب في أرضٍ لا أعرفُ الطريق إليها، لا أريد أن أزوره في الذكرى الأربعين له أو صباح العيد”. وللتحرّر أكثر من هذا الحزن تلجأ في قصة “الانحناء يساراً” إلى فلسفة الحب المعادل الموضوعي للحزن، لتتساءل أخيراً: “أيكبرُ الحب مع كل يوم نكبر فيه، أم تفتّته السنون؟ لم أستطع الفكاك من هذا السؤال يوماً.. سنعرف الإجابة حين نكبر”!.

عمر محمد جمعة