“بخيتة”.. السيرة الذاتية وشعرية لغة الترجمة

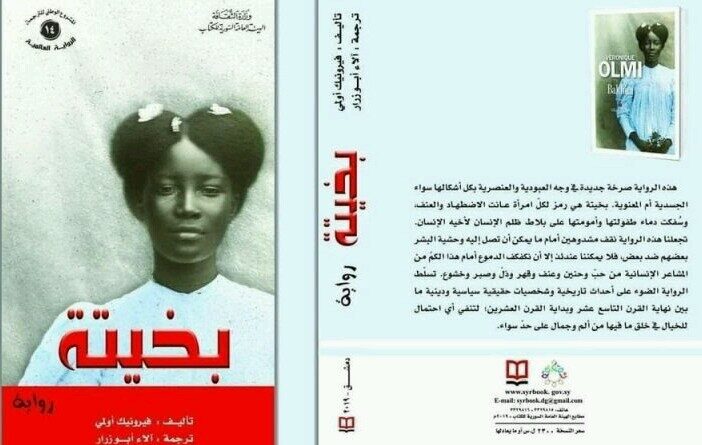

تعدّ رواية “بخيتة” للكاتبة الفرنسية فيرونيك أولمي واحدة من أهم الروايات التي وُفقت الهيئة العامة السورية للكتاب في تبني ترجمتها خلال العشر سنوات الأخيرة، ضمن المشروع الوطني للترجمة، للمترجمة المتميزة آلاء أبو زرار، الصادرة حديثاً، والتي تعيد تكوين سيرة حياة الأم “بخيتة” وفق أسلوب روائي سلس ومتقن تفيض فيه اللغة الأدبية الشعرية المدهشة، كما تفيض من بين مفرداتها وجملها المشاعر الإنسانية الجياشة والمواقف المؤثّرة لدرجة تأسر القارئ وتنقله بعفوية إلى عالمها المليء بالعبر والأحداث.

ورغم ميل السرد نحو السيرة الذاتية والتوثيق التاريخي المفصّل بالشهر والسنة، إلا أن الكاتبة نجحت في كسر جمود اللغة التوثيقية، ومعها المترجمة التي نجحت إلى حدّ كبير في مجاراة النص الأصلي، وربما التفوّق عليه باللغة الشعرية المنسابة كالماء الذي يجري، المكتوبة بشغف وحب كانت كفيلة بترطيب جفاف السرد التاريخي، وشدّ القارئ للغوص عميقاً بين الجمل والسطور دون كلل أو ملل، وهذا ما يؤكده تحقيقها أعلى نسبة مبيع خلال صدورها عن دار ألبان ميشال الفرنسية عام 2017، ونستطيع الحكم بأنّنا لم نقرأ رواية بهذا المستوى والتكوين عن تجارة الرقيق منذ أن كتب الأمريكي ألكس هالي ملحمته الروائية “الجذور” عام 1976، التي قصّت بتشويق آسر حكاية الفتى كونتا كنتي الذي اختُطف من قريته الصغيرة في غانا واقتيد مكبلاً بالسلاسل مع عشرات من أبناء جلدته ليباع في أمريكا وتمتد المأساة لأجيال عديدة لاحقة، وهي المحاكاة المماثلة التي نقرؤها في رواية “بخيتة” الفتاة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها السبع سنوات حين اختطفت من قريتها الصغيرة في إقليم دارفور بالسودان وبيعت خمس مرات قبل أن يشتريها كالستو لينياني القنصل الإيطالي في السودان ويرحل بها إلى بلاده.

تبدأ الحكاية من قرية أولغوسا: “في مساء كانت الشمس تنحدر خلف مرتفعات الحجارة، ويعود الرجال والقطعان، وتمكث حيوانات الماعز تحت الأشجار، ويشكّل نهيق الحمير مصدراً موسيقياً نشازاً، لم تكن الأرض في ذلك الوقت باردة بعد، كان سكان قريتها يتحلّقون حول النار ويتكلمون بصوت عالٍ كأنهم حشد متجمّع في أسواق صغيرة..” هكذا ترسم الكاتبة، التي تتولى مهمّة الراوي، الأجواء قبل أن يأتي الغزاة محملين بالنيران والبنادق والسلاسل والمناجل والأحصنة ويأخذوا معهم كل ما يستطيعون حمله ولاسيما الأطفال الصغار. وقبل أن تطيع بخيتة أمها فيما بعد، عندما طلبت منها ذات ظهيرة الذهاب للبحث عن عشبة على أطراف القرية، وتتعرّض للاختطاف من قبل رجلين غريبين يقودانها إلى سوق النخاسة، لتبدأ رحلة الألم والعذاب.

بخيتة لا تتذكر الاسم الذي أطلقه عليها والداها، لكن خاطفيها اعتبروها محظوظة لأنها لم تمت في رحلة الرق، فأطلقوا عليها اسم بخيتة الذي رافقها إلى إيطاليا، فهي لم تمت تحت الوشم الذي ترك ندوباً في جسدها طيلة حياتها بسبب نزوة سيدتها التركية زوجة الضابط العثماني، النزوة التي قتلت “يا بنت”. ولم تمت من الجوع والعطش والجلد كما مات حينها الكثير من أقرانها. كانت حينها السودان ومصر تحت الحكم العثماني، وكانت بلادها تشهد بزوغ ثورة بقيادة المهدي، لكن بخيتة لم يتسنَ لها معايشة كل تلك الأحداث لأنها بيعت إلى القنصل الإيطالي الذي اصطحبها معه إلى إيطاليا: “.. سترحل وستنتزع نفسها من كل ما تعرفه، ومن كل أولئك الذين كانت تأمل لقاءهم من جديد.. انتزعت نفسها من إمكانية أن تجد ذات يوم الاسم الذي أهداه أبوها إلى القمر..”.

في إيطاليا تخلّصت من عذاب الجلد والجوع، لكنها كانت أمام تحدّ كبير بأن تتأقلم مع أناس تختلف عنهم شكلاً ولغة وطبيعة حياة، شعب لم يألف بعد وجود امرأة شديدة السواد بينهم، لكنها واجهت التحدي بثقة وصبر وثبات واستطاعت التغلّب على كل العوائق التي اعترضت حياتها الجديدة، فقد أهداها القنصل إلى السنيورة ماريا ميكيللي زوجة صديقه أوغوستو، وعندهم تلتقي بأول رجل يحبها حقاً مثل أبيها، هو السينيور اللومينا وكيليني الذي يطلق عليها اسم موريتا وكان عمرها حينها ستة عشر عاماً، الذي أودعها المعهد الكنسي في فينيسيا أثناء سفر سيدتها ماريا ميكيللي إلى سواكان في السودان، على أن تعود بعد عودتها، لكن موريتا ترفض العودة لأنها وجدت ذاتها في خدمة الأيتام والناس الفقراء.

في عام 1889 أصبحت بخيتة حرة بعد أن كسبت قضيتها أمام سيدتها السنيورة: “.. لفظ مستشار الملك هذه الجملة بتأثر لم تتوقّعه وخاب أمله كونها لم تشكره ولم تقبّل يديه، ولم تركع أيضاً، ظنّ أنها تبكي فرحاً، ولكنها كانت مدمّرة ولن تفوّض أمرها إلى أحد على الإطلاق..”، لتعمد بعد ذلك تحت اسم جوزينا مارغريتا فورتوناتا موريتا بخيتة، وتبدأ رحلتها الجديدة بين الأديرة والمعاهد الدينية، لتشهد أحداث الحرب العالمية الأولى وصعود الحزب القومي الفاشي بقيادة موسوليني إلى السلطة، الحزب الذي كان ينظر إلى الزنوج على أنهم طفيليون.

في الحرب الثانية كانت بخيتة قد بلغت عامها السبعين، حينها استقلت قطارها الأخير نحو منزلها في بلدة شيو، إذ أخبروها أنه حان الوقت الآن لكي تستريح: “.. كانت تحلم بإلفيرا أحياناً وتشبِّه عليها الأخريات، وتحلم بأختها التوءم أو بإماء ظنت أنها نسيتهن من جديد في أحلامها بأسمائهن المحدّدة، وبوجوههن التي تعرفت إليها.. كانت تعرف أنهنَّ يبحثن عنها، وأن حياتها على وشك الانتهاء”.

في يوم السبت الثامن من شباط 1947 توفيت المسمّاة الأم “جوزينا” بخيتة عن عمر ناهز الثامنة والسبعين، لتطوى في ذلك سيرة أول أفريقية تترعرع في كنف الكنائس.

في الرواية تحاول الكاتبة وضع القارئ ضمن الأجواء السياسيّة والاجتماعية التي شكّلت إرهاصات لحروب ونزاعات واحتلالات عديدة كاستعمار ليبيا وإثيوبيا، والحروب الأوروبية، لكن لم يفتها تبييض صورة الغرب وتبرئته من تجارة الرقيق، الغرب الذي كان سباقاً إلى خلق تلك المأساة التي أكد عليها إليكس هالي في “الجذور”، ولم يرسم للقارئ صوراً للغربي المتسامح والمتحضّر لأنه كان يكتب عن مأساة أبناء جلدته، رغم أنها تروي سيرة ذاتية، لكنها أغفلت الكثير من الجوانب التاريخية الموثقة التي لعب فيها الغرب دوراً مفصلياً في تجارة الرقيق. مع هذا لا نجانب الصواب عندما ندرج هذه الرواية ضمن قائمة التحف الأدبية الغنية درامياً وفكرياً، المسبوكة بحرفية عالية وإيقاع منتظم ضمن وتيرة تصاعدية ثابتة المستوى، تشي بمقدرة عالية ونفس طويل على صياغة حبكة مشوّقة ضمن سردية متماسكة البناء، وهو ما ارتقت المترجمة إلى سويته ببراعة عالية.

آصف إبراهيم