آخرة سيكون.. كان؟!

د. نهلة عيسى

منذ سنوات بعيدة، عندما غادرتُ الوطن في سفر طال أكثر مما كان متوقعاً، بهدف الحصول على الدكتوراه، كنت أظنّ أنني راحلة بثقة العارف إلى أين، ولماذا، وإلى متى؟، أي مثل القطارات المحمولة على قضيبين في رحلات معلنة.. مقنّنة: ما كان، وما سيكون، إلا أنني بعد شهور قليلة من الركوب في عربة الثقة، وعبر زجاج القطار الحلم، اكتشفت عبثية ما كان، وضحالة ما سيكون، لأن كلّ الأشياء كانت تذوي.. تفرّ!، الأيام، بقع الضوء، ذرات الغبار، أغاني الرياح، قنطرة النهر، سرب العصافير والأعمدة، وذاك اليقين الطفل، الساذج: بأني على حق، وبأني سأغيّر الكون؟!.

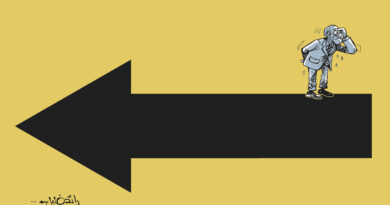

في رحلة القطار الطويلة، تلاشت أشياء كثيرة، فلا الماء تمسكه اليد، ولا الحلم باقٍ على شرفات العيون، ولا الواقفون على رصيف وداعيّ، كانوا سيبقون منتظرين، فالقطارات دائمة الرحيل، والراحلون يصلون، ولا يصلون، ويعودون، أو لا يعودون، لذلك في لحظة استيقاظ من حلم “ما كان يجب”، شددت سلسلة القطار، وغيّرت تذكرة السفر إلى محطة “ما يجب أن يكون”، وبات حلمي أن أتعلّم كيف لا أكون في صف الأكثرية، لأن القطار علمني أن الأكثرية.. تبعية، وصار لازماً أن أتعلّم كيف أفكر، وليس ماذا فكروا، وبماذا يفكرون، لأن كلّ مضارع مصيره ماضٍ!.

هو حلم قد يبدو للوهلة الأولى، مضحكاً، ساذجاً، غريباً، مجنوناً، باعتبار أن جميع البشر يفكرون دون الحاجة إلى تعلم، أو إلى اغتراب، أو إلى ركوب قضبان خيارات تبدو بلا خلجان وصول، لكنه كان حلمي الذي من خلاله، وضعت عقلي أمام عشرات المواقف الإشكالية، بغية دفعه لكسر كل القواعد، والإطاحة بفروض الواقع القائم، والإبحار نحو عمق مختفٍ، وحلّ ليس مطروقاً مألوفاً، أو مجرباً متوارثاً، أو متفقاً عليه، لمشكلات متكررة في بلادنا الحزينة، تبدو كالدموع، كالموت.. متشابهة، لكنها في الحقيقة كبصمات الأصابع مختلفة، كما كل ذرة ملح في نقطة دمع.. فريدة، وكل شهقة احتضار.. نسخة وحيدة، لموت لا يشبه سواه!.

وقد جاهدتُ، وحاربتُ التعود على مدى سنوات طويلة، وأطلقت عقال عقلي في فضاء لا حدود له، ولا قيود تحدّده، فقادني ذلك تلقائياً إلى البحث عن صلات بين أشياء تبدو متباعدة في الواقع، فاكتشفت العلاقة بين الثرثرة والقطط النافقة، وبين الحنين والصدأ، والساريات الكسيرة والخطب الزاعقة، وبين الختان العقلي والخيانة، وبين الصور التي تبدو رصينة، والأسئلة القافزة من شبابيك بيوتنا المسوّرة بالتقية، ترفع شعاراً مضحكاً، مبكياً، وشعبياً إلى حدّ كبير: “اعمل الفرض، وبعدها انقب الأرض، شرط ألا يعرف أحد”؟!!.

جاهدتُ، وما زلت، إرث الطاعة، ومججت التقية، فوصلت بي تداعيات العقل في حدودها القصوى إلى معرفة، أن الاختراع لم يكن وليد الحاجة، بل كان صانعاً ومولداً للحاجة، وأن “الميتا معرفي”، أي كلّ ما هو فوق المعرفي، يتطلّب أن أفكر في التفكير ذاته، وليس في التفكير في الأشياء، بحيث أستطيع أن أتجاوز معاني الأشياء، إلى كيف تتولد المعاني، وكيف تُبنى الروايات الكبرى من قصص وحكايات صغيرة، صغيرة جداً؟.

جاهدتُ نفسي في غربتي، وما بعد الغربة، لأتعلّم التفكير، ولا أدّعي، ولا أظنني قد نجحت بالمطلق، ولكن بالتأكيد، محاولاتي الفاشلة والناجحة “والنص نص”، عمّقت رؤيتي لكل ما في الكون من مخلوقات، بشر، حجر، حيوان، برق، رعد، شمس.. الخ، وجعلتني أكثر إبصاراً وبصيرة بسلوكياتها، وأكثر جرأة على ليس فقط التفكير، بل أيضاً الفعل، دون الاستناد إلى خرائط مرجعيات الاتفاق الجمعي، بل دعوني أسميها باسمها الحقيقي: غريزة القطيع، وما يريده الآخرون منا، كما جعلتني أقدر على إزاحة الفائض من كل الأشياء، وعلى التوغل في الكامن، حيث يقطن الكمال، وربما الجزء الأكبر من الحقيقة، ولذلك عندما قامت الحرب، بشكل منطقي: اخترت الوطن.