إيران.. والعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

محمد نادر العمري

تمتلك إيران بيئة واعدة للاسثمار، وخاصة من قبل شركات الطاقة الغربية، وبصورة خاصة الأوروبية منها. ففي عام 1991 عقدت الجمهورية الإسلامية في إيران اتفاقاً أولياً مع شركة “كونوكو” الأميركية، تمنح بموجبه حق تطوير حقول الغاز والنفط في إيران، ثم بدأت باجتذاب الشركات الأميركية بغية الانفتاح على العالم اقتصادياً بعد الآثار المدمّرة لحرب الخليج الأولى، وهي جهود عزّزها تولي محمد خاتمي الرئاسة الإيرانية والتي بدأت في العام 1997، إذ قام آنذاك بتشكيل مجموعات ضغط إيرانية في الولايات المتحدة، هي عبارة عن شركات يرأسها دبلوماسيون أميركيون سابقون ومسؤولون في شركات نفط كبرى، مثل “تشفرون” و”إكزونموبل” و”هاليبرتون”، لكن ما لبثت هذه الجهود أن توقفت بعد تولي أحمدي نجاد الرئاسة، لتعود برئاسة روحاني واتفاق “جنيف” النووي.

عندما ألغى البيت الأبيض صفقة المليار دولار بين شركة “كونوكو” الأميركية وإيران، ركزت الأخيرة اهتمامها على شركات النفط الأوروبية، مثل “توتال” الفرنسية و”أجيب” الإيطالية و”ربسول” الإسبانية. وتشير بيانات المفوضية الأوروبية للعام 2017 إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأجنبي الأكبر في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، فحجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي وصل إلى 13,7 مليار يورو مع نهاية عام 2016، تشكل 4,2 مليارات يورو منها قيمة واردات النفط التي يحصل عليها الاتحاد.

وقد دفع تكرار أزمة استيراد الغاز والنفط من الاتحاد الروسي في تسعينيات القرن العشرين الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهوده لتنويع مصادر الطاقة من النفط والغاز الطبيعي وتأمين خطوط أنابيب نقلها إلى الدول الأوروبية، وكان من أهم المشاريع التي سعى لتحقيقها في هذا المجال تمديد أنابيب لنقل النفط والغاز عبر الأراضي التركية من دون المرور بالأراضي الروسية، وهو ما بات يُعرف بمشروع “نابوكو”، لكن هذا الهدف، بحسب الدراسات الأوروبية، لن يرى النور ولن يتحقق على النحو المطلوب أوروبياً من دون أن يشمل إيران، إذ تنطلق هذه الدراسات من أن احتياطي النفط الخام في بحر قزوين لا يمثل سوى 3% من مجموع الاحتياطي المعروف عالمياً، في حين أن حجم الاحتياطي الإيراني، علاوة على الغاز الطبيعي، يكفي لاستمرار الإنتاج بمعدله الحالي (3,6 ملايين برميل يومياً من النفط، و158,5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً) وضمن مدة 87 سنة، مقابل 67 سنة في السعودية، و12 سنة في أميركا، و22 سنة في روسيا، وهو دافع مهمّ لدول الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتها مع إيران في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال مشتقات الطاقة والتي يعتبر الغاز من أهمها بالنسبة للحياة الأوروبية.

واستمراراً للسياسة الاقتصادية الإيرانية المرنة والجاذبة مع الاتحاد الأوروبي، قامت إيران بتوقيع عقد مع شركتي “ألف- أكتين” الفرنسية و”أجيب” الإيطالية بمنتصف عام 1999 بقيمة مليار دولار، لتنمية حقل “درود” النفطي، وهو العقد الذي لاقى انتقاداً حاداً من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

بالتزامن مع ذلك وعقب الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى فرنسا في عام 1999، وقّع الطرفان على اتفاقية تقوم فرنسا بموجبها بشحن 100 قاطرة فرنسية إلى إيران، وبلغت قيمة العقد آنذاك 192 مليون دولار، إضافةً إلى طلب إيران شراء طائرات “إيرباص” الفرنسية بقيمة 200 مليون دولار، وهي الصفقة الأهم والأبرز في تاريخ العلاقة الاقتصادية بين البلدين، والتي تعرّضت لضغوط أميركية لعدم إتمامها، لكن بدأ تسليم عدد من هذه الطائرات لإيران بعد توقيع الاتفاق النووي.

ونظراً لزيادة استهلاك النفط في الدول الأوروبية شرع الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الصناعات النفطية الإيرانية من أجل ضمان حصوله على النفط على المدى البعيد. وفي هذا الإطار نجحت إيران في عقد اتفاقيات نفطية مع الشركات الأوروبية على شكل مقايضة، منها على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية إنشاء حقول نفطية مع شركة “توتال” الفرنسية في عام 1995 بقيمة 610 مليارات دولار، واتفاقية إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة من حقل غاز “بارس” الجنوبي مع اتحاد شركات مكوّن من “توتال” الفرنسية وغاز “بروم” الروسية و”بتروناس” الماليزية في عام 1997، باستثمارات بلغت نحو ملياري دولار، وأيضاً اتفاقية إنشاء الحقل النفطي “دار خوين” مع شركة “أجيب” الإيطالية في عام 2001، باستثمارات بلغت نحو 548 مليون دولار.

وكان من المقرّر عقد اتفاقية إنشاء الحقل النفطي “الأهواز بنجستان” مع الشركة الإيطالية (BP) بقيمة 950 مليون دولار، إلا أن وقوع أحداث 11 أيلول في عام 2001 حال دون ذلك، وبعد هذه الأحداث، لم تُعقد أي اتفاقيات جديدة بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من المباحثات بين الطرفين، ما يعني أن الضغوط الأميركية على الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير في اتفاقيات النفط المبرمة مع إيران من حيث العرقلة والمنع.

ومع إعلان المجتمع الدولي التوصل إلى اتفاق مع إيران في عام 2015 حول برنامجها النووي، وبدء الحديث عن رفع العقوبات عن اقتصادها، سارعت مختلف شركات النفط والغاز العالمية بفتح باب التفاوض مع الحكومة الإيرانية، في إطار المنافسة الشرسة التي كانت متوقعة أن تزداد ضراوة مع رفع العقوبات الكاملة، وذلك حتى تتمكّن الشركات الأوروبية والأميركية من الاستثمار في حقول النفط والغاز الإيرانية بشكل مفتوح.

وفي هذا السياق جاء إعلان شركة “شل” الهولندية البريطانية، أكبر شركات النفط في العالم، باستئناف شراء النفط الخام الإيراني في عام 2016، لتصبح بذلك ثاني شركة نفط كبرى تستعيد العلاقات التجارية مع طهران إثر رفع الحظر بعد “توتال” الفرنسية.

وكانت شركة “توتال” للطاقة قد أعلنت عن إبرام صفقة مع إيران تعدّ من أضخم الصفقات بعد رفع العقوبات الغربية عنها، إذ تضمنت عقداً بقيمة 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 4,8 مليارات دولار، وذلك لتطوير المرحلة الـ11 من حقل “بارس” الجنوبي للغاز.

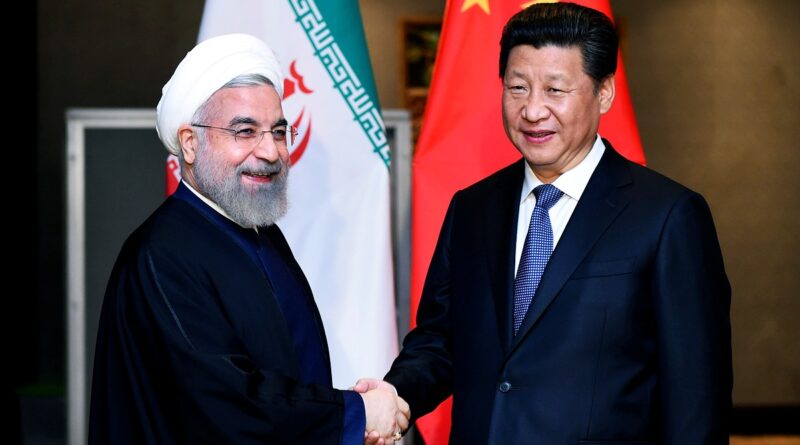

وتبلغ حصة “توتال” من العقد 50,01%، مقابل 19,09% لإيران، و30% لشركة صينية، بحسب وسائل إعلام إيرانية. ووفقاً للشركة، ستصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى ملياري قدم مكعب يومياً أو ما يعادل 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، وسيضخ الغاز المنتج في السوق المحلية الإيرانية في الربع الثاني من عام 2021.

إن تطور العلاقات الاقتصادية الإيرانية- الأوروبية أسهم إلى حدّ كبير في تقليص التأييد الأوروبي لسياسة واشنطن تجاه طهران، ولاسيما بعد أن رفضت دول الاتحاد الأوروبي العديد من السياسات العقابية التي مورست عليها، وكذلك نجاح الجمهورية الإيرانية في أن تكون شريكاً في استثمارات الطاقة مع الكثير من الدول الأوروبية (كما عكسته الاتفاقيات التجارية التي وُقعت بين الجانبين)، مكنها من لي ذراع المواقف الأوربية في الكثير من الأحيان، على الرغم من أن الموقف الأوروبي كان غير مستقل في التزاماته تجاه إيران ولكنه يعتبر في جانب معيّن مقبولاً، لأنه على الأقل لم يصطف في الحلف الأميركي.

والمتابع اليوم لحرص الدول الأوروبية على إعادة إحياء الاتفاق النووي بعد مجيء إدارة جو بايدن الأميركية يدرك أهمية الاقتصاد في توجهات الدول وبتحديد معالم سياستها، ومن المفارقة أيضاً اليوم أن ماكرون فرنسا بدأ برفع سقف مطالبه لطهران بعدما كان يسعى للوساطة بين الأخيرة وواشنطن، ولكن ليس من منظور التهديد بقدر ما يتضمنه الحرص على حجز دور واسع للاستثمارات الفرنسية في إيران، وخاصة في مجال الطاقة، بعد توسع الشركات الصينية والروسية داخل الجغرافية الإيرانية إثر الانسحاب الأمريكي من اتفاق 2015.