“مقبرة العظماء” بين ما قيل وما يمكن أن يقال

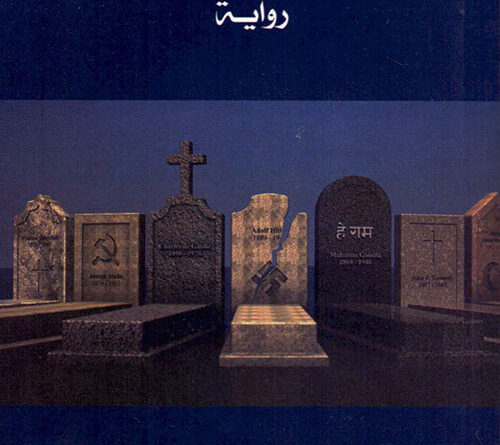

في روايته التي تحمل اسم مقبرة العظماء والصادرة في دمشق العام الفائت يستحضر المؤلف مقبل الميلع شخصيات عالقة في بالنا، يأتي بها من عمق التاريخ القريب، ليتركنا مع أسئلة كثيرة، منها: لماذا هذه الشخصيات على وجه التحديد؟ وكيف ولماذا جمعها في هذا المكان الذي وسمت به الرواية؟ وهل دارت حقاً تلك الحوارات فيما بينها؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تتغيا هدم جدر سميكة كانت تفصل بين شخصيات العمل في حياتها الحقيقية، وإن كانت قد بدأت في فصلها الأول بمشهد وصفي، فهي بالمقابل تستعرض في الفصول التالية حركة تلك الشخصيات في زمن مضى تمتد ارتداداته حتى وقتنا الحاضر، وقد تصل إلى المستقبل.

هذه الرواية تنم بداية عن ثقافة عميقة، وتكاد تكون موسوعية، يمتلكها الكاتب بذاكرة زاخرة وغزيرة عن شخصيات العمل، وعلى الرغم من قوة تلك الشخصيات وتأثيرها في مجرى الأحداث والتاريخ إلا أن شخصية حفار القبور “ذيب المرزوقي” هي الأقوى، فهي تسيطر على الأحياء قبل الأموات، وربما رمز الكاتب فيها إلى وجود قوة عظمى يسير بأمرها كل شيء، لكننا من ناحية أخرى قد نلمس فيها جانباً من شخصية المؤلف الذي تحكم من خلال الكتابة بشخصياته، والأهم من ذلك أنه هو من نبشها واستخرجها، ليضعها على أرض ملعب عمله، ومن ثم يعيدها في نهاية الأمر إلى المقبرة وبالتالي يمكن القول إنه كان نباشاً وراصداً ولحاداً بما تعنيه تلك الكلمة من خبرة وذكاء.

ونقول ليست العبرة، أو بالمعنى الأصح ليس مكمن القوة في هذه الرواية في استحضار شخصيات مثل هتلر، ستالين، تشرشل، ديغول، كنيدي، عبد الناصر، وغيرهم، بل القوة في قراءة التاريخ من جهة، وفي استنطاق تلك الشخصيات، من جهة ثانية، فهناك كلام ربما لم تقله هذه الشخصية لكن فهم الكاتب لدربها وسلوكها ودخوله إلى عالمها هو ما جعلها تتحدث بالطريقة التي ينبغي أن تتحدث بها، ولعل قوتها تكمن في هذه الخاصية على وجه التحديد.

في الحقيقة استعرضت الرواية تاريخاً طويلاً من الدسائس والصراعات والقتل والدماء “الحرب العالمية ـ مذبحة الأرمن ـ وعد بلفورـ الأحلاف التي تشكلت ـ اغتيال ولي عهد النمسا ـ اتفاقية سايكس بيكو” وهذه الأمثلة هي بمثابة غرفة بسيطة من بحر الرواية الواسع والممتد، ولعل ذلك بالذات ما شكل برأينا عبئاً ثقيلاً تنوء بحمله الرواية، وقلل من انسيابيتها المأمولة، على الرغم مما قدمته من معلومات مهمة جداً، نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت، فمن لا يقرأ الماضي ويستفيد من عبره لن يقرأ المستقبل، وكلامنا لا يعني أبداً أن الرواية لا تطل على المستقبل بعيون بصيرة ولماحة.

على مستوى الصراع الذي ضجت به الرواية يمكن القول إن الكاتب قسم هذا الصراع إلى ضمني بحاجة لمن يستكشفه ويستكهن بواطنه، ومثال على ذلك الاعتذار الذي رفض تقديمه هتلر لليهود، أو رؤية عبد الحميد أن الدين مع السياسة يشكلان حزباً قوياً، والتي تعاكس رؤية ستالين الذي يرى أن الدين سبب البلاء والفقر في روسيا. وخير مثال على الصراع العلني هو تلك التحالفات التي حدثت، ومن ثم انقلبت إلى تحالفات أخرى وهذا ما حصل بين الاتحاد السوفياتي وأمريكا أثناء الحرب العالمية، ومن ثم عودة كل من الدولتين لتشكل حلفاً يتناسب مع مصالحها، ولعل الأهم من هذه الناحية برأينا هي قدرة الكاتب على إنهاء ذلك الصراع الدائر فوق أرض مقبرة العظماء والانتقال إلى غيره.

لا نجانب الحقيقة ولا نبتعد عتها إذا قلنا إن الرواية زاخرة وغنية بالمعلومات ولسنا بحاجة إلى أمثلة لندلل بها على ذلك، وخاصة من ناحية التاريخ الحقيقي، وهي تنتمي من حيث البناء إلى الفن الملحمي، وهي محملة بمقولات مهمة منها مثلاً “من يملك الشرق وبتروله، يملك العالم” والتي نسأل بدورنا من يمتلكه الآن يا ترى؟، وفي العودة إلى الصراع الذي بقي مشتعلاً على مدار هذه الصفحات كما كان على أرض الواقع حيث صوت المعارك مدوياً، يقابلها صوت ضعيف، هو صوت غاندي الذي ينشد السلم والهدوء لكن صوت الجشع والأطماع هو الغالب وبالتالي سنسمع دائماً قعقعة السلاح.

قبل الختام أقول أنني راهنت وسأراهن على هذا العمل الذي سيكون له شأن هام في المستقبل لما فيه من مزايا جميلة تغطي وتكفي ما عليه من نقص ومثالب، لكون عملنا كبشر محكوم بذلك، وأول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا المنجز هو صلاحيته التي يمكن التعويل عليها لبناء درامي كبير، وفي هذا السياق هو قريب إلى المسرح ويمكن أن نصنع منه عرضاً مسرحياً وافياً بكل شروط المسرح.

أخيراً نقول: لا ضير أن تكون الرواية تاريخية، أو سياسية، لكن مقبرة العظماء ليست تاريخية بالمعنى الحرفي للتاريخ، وليست سياسية بمعنى السياسة، بل هي ذلك العمارة التي مزجت فن الروي مع السياسة، والتاريخ، وكان مؤلفها مقبل الميلع معمارياً بنى ما يمكننا من الإشارة إلى عمله بكل تقدير واحترام، وبقي القول أن المكان الذي انطلقت الرواية كان ضيقاً في البداية، فالمقبرة مهما اتسعت هي محدودة المساحة، والقبر مهما كان وسيعاً هو حفرة، لكن هذا الضيق اتسع واتسع ليصبح فضاءً لا تحده الحدود، بل ليشمل أغلب بقاع الأرض أو كاد يكون كذلك.

محمد الحفري