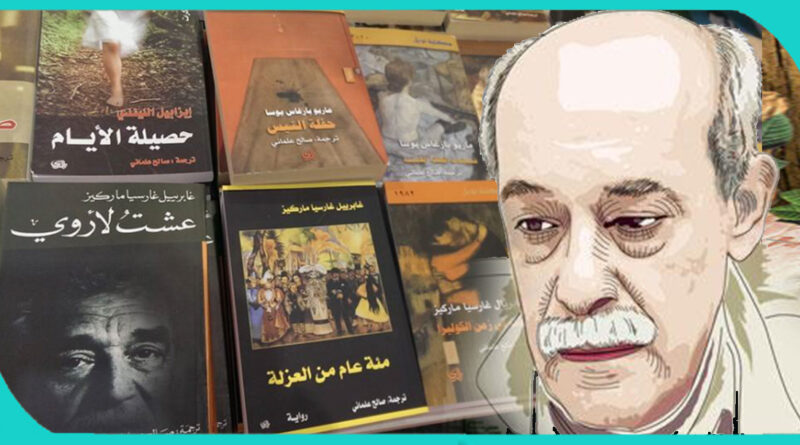

صالح علماني.. الحاضر دائماً

البعث الأسبوعية- علا أحمد

يعود الفضل في حبي للقراءة أولاً وأخيراً لوالدي وهوايته المفضلة، فهو الذي زرع في هذا الشغف ودرب تلك العادة حتى أصبحت جزءاً من حياتي، وله بالطبع يعود الفضل في أن هذه الهواية صقلت ثقافتي، ووسعت مدارك الحياة

أتذكر في إحدى الأيام أعطاني والدي رواية “مائة عام من العزلة” استغربت العنوان في البداية وقالي لي اقرئيها على مهل وأعطني رأيك، سألته ماسر هذه الرواية أجابني عندما قرأتها، جلست حبيس غرفتي ثلاثة أيام، فقلت له اختصرت مئة عام بثلاثة أيام، وبدأت رحلتي مع ماركيز وأعدت قراءتها أربع مرات.

قررت أن أقرأ شيئاً آخر له وكانت المرة الثانية الحب في زمن الكوليرا، ووقتها كنت أحضر لفحص في الجامعة لم أستطع أن أبدأ بدراستي إلى أن انتهيت من تلك الملحمة الجميلة، غرقت في عالم الواقعيةالسحرية، التي لم أفهم معنى هذه الجملة إلى أن تعرفت لهذا السحر المسكوب في كلمات تعبث في خيالك وتلعب بك وتؤرجحك ما بين الخيال والحقيقة، ذهبت إلى بيت الأرواح وتعايشت مع تلك الأرواح الجميلة ثم استلقيت مع ايزابيل الليندي وهي تروي قصتها لابنتها باولا ريثما تصحى من غيبوتها، ومررت بالكثير من التجارب والذكريات مع كتاب عدة.

لكن أتذكر في آخر رواية قراتها للكاتبة التشيلانية “العاشق الياباني” لم ألمس ذلك الشغف والعنفوان والعاطفة المرعبة وأنا أقرأ صفحات الرواية، أحسست بصعوبة وكابرت على نفسي إلى أن انتهيت منها، هنا انتبهت إلى اسم مترجم الرواية، لم يكن مترجمي المفضل، لم أدرك للحظة أن أحداً سيترجم روايات الليندي، أو ماركيز، كنت على قناعة أن صالح علماني قد استفرد بهؤلاء الكتاب، لكن صدمتي كبيرة، لم تكن الترجمة على نفس الجودة ولا المستوى، لم ترقى تراكيب الجمل والمفردات إلى الأناقة التي كان علماني يزين بها كتابات هؤلاء العمالقة، لم أشعر مع ذلك الكتاب بأنا المترجم التي كانت نسخة وروحاً واحدة مع الكاتب، فجاءت الرواية هشة بعيدة عن فكر القارئ ولا تلامس إحساسه.

عرفت صالح علماني من خلال كتبه التي ترجمها، ووضع بصمته فيها وعندما أجريت بحثي لفتتني جملة كان يرددها دوماً “أن تكون مترجماً جيداً أفضل من أن تكون روائياً سيئاً”، جملة كانت منطلقاً لعلماني في عمله الذي قضى حياته في تفاصيله، قناعة كان الاعتراف بها أول مواجهة له مع ذاته، فالميزة التي وجدها في الروايات التي كان يقرؤها، أهم بكثير من الميزة التي كان يعتقد أنه من الممكن أن يحققها إذا ما كتب الرواية. فترك التأليف واتجه للترجمة التي أدرك أنه قادر عليها، وأن لديه من الذائقة الأدبية أولًا ومن الإمكانية اللغوية ثانيًا ما يؤهله لنقل عشرات النفائس الأدبية من مناطق بعيدة مئات آلاف الكيلومترات عن البلدان العربية، التي يمكن لترجمتها أن تحقق فارقًا كبيراً في ذائقة القراء العرب، وأن تعرّفهم إلى عوالم قصصية من الصعب إيجادها في المكتبة العربية، أو حتى في المترجَم من الآداب الإنكليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الألمانية.

عندما فقد العالم ومحبو الأدب والترجمة، والوسط الثقافي، المترجم الفلسطيني العبقري صالح العلماني عام 2019 عن عمر ناهز السبعون عاماً، قررت أن أبحث عن معلومات عن شخص كنت أبحث عن اسمه على صفحات الكتب لأضمن وقتاً جميلاً ومتعة رائعة مع صفحات كتاب قرر هو أن يترجمه، أحببت أن أعرف كيف بدأت علاقته بلغة سرفانتس، فاكتشفت بأن الصدفة هي التي لعبت دورها في تقديم كل تلك الأعمال الرائعة ففي حديث له بإحدى الصحف يقول: “في عام 1970، غادرت إلى برشلونة لدراسة الطب ثم تركته لدراسة الصحافة، لكنني صمدت سنة واحدة فقط، عملت بعدئذ في الميناء واختلطت بعالم القاع كأي متشرد، وبينما كنت أتسكع في أحد مقاهي برشلونة ذات مساء، قابلت صديقاً كان يحمل كتاباً نصحني بقراءته كانت الطبعة الأولى من “مئة عام من العزلة” لغابرييل غارسيا ماركيز، عندما بدأت قراءتها، أصبت بصدمة، لغة عجائبية شدتني بعنف إلى صفحاتها، قررت أن أترجمها إلى العربية، وبالفعل ترجمت فصلين ثم أهملتها”.

ويضيف: “عندما عدت إلى دمشق نسيت الرواية في غمرة انشغالاتي، لكن ماركيز ظل يشدني، فترجمت قصصاً قصيرة له، ونشرتها في الصحف المحلية، ثم ترجمت “ليس لدى الكولونيل من يكاتبه” (1979)، لفت الكتاب انتباه الناقد حسام الخطيب “فكتب أن شاباً فلسطينياً يترجم أدباً مجهولاً لقراء العربية”، هذه الملاحظة قادتني إلى امتهان “حرفة” الترجمة،وقلت لنفسي: أن تكون مترجماً مهماً أفضل من أن تكون روائياً سيئاً، هكذا مزقت مخطوط روايتي الأولى من دون ندم وانخرطت في ترجمة روايات الآخرين”.

يكفي أن نقرأ اسم صالح علماني على كتاب مترجم، حتى نجهز أنفسنا لساعات من الجمال والمتعة، ليس فقط لأنه كان يختار ما يريد ترجمته بعناية فائقة، بل أيضاً لأسلوبه الفريد في الترجمة، والتي تؤكد نظرية أن المترجم هو كاتب آخر للنص أو للعمل الذي يترجمه، خصوصاً في ترجمة الأدب الذي يحتاج أولاً إلى تذوق خاص، وإلى فهم لروح اللغة التي يترجم منها، وإلى تقمص عوالم كتّاب تلك اللغة، وهو ما أتقنه صالح علماني بشغف مهول، وأظن هذا ما جعله يبتعد عن ترجمة الأعمال الفكرية أو الفلسفية، التي لا تحتمل مثل هذا الشغف، بل تحتاج عقلاً بارداً وقلباً محايداً ولغة حرفية إلى حد ما.

عن طريقته في الترجمة يذكر في حوار سابق: “أترجم الرواية بعد أن أقرأها وأحبها، بعد قراءة الاستمتاع الأولى ترافقني الرواية، أقرأ وأترجم، وخلال ترجمة الكتاب أحمله معي أينما ذهبت، وأعيد قراءة فصوله مراتٍ ومراتٍ، وإذا حدث وضاع مزاجي مع الكتاب أتوقف عن العمل، لأنني لا أستطيع مواصلة ترجمتي دون رغبة وحب”.

في تجربة علماني ما يؤكد أهمية حدس المترجم، عبر وصوله إلى مناطق خفية يعيد إنتاجها بروح تناسب اللغة العربية، فالمترجم، حسب تجربته، ليس مجرد ناقل أمين، أي محض رجل قاموس وحسب، لكن المترجم مؤلف آخر قادر على الولوج إلى أسرار النصوص، والتغلغل فيها، يعينه في ذلك ثقافة ورؤيا أبعد من حرفية إتقان اللغتين.

عرفنا ماركيز الحقيقي مع صالح علماني، نكهة أخرى للترجمة، تعلّمنا معه جمال أمريكا اللاتينية وجمال الإسبانية معاً، لقد بذل علماني جهداً وافراً، وإصراراً حثيثاً على اختيار الدرر، إنّه مترجم بحجم مؤسسة، وهو المترجم الذي جعل العديد من المترجمين يقفون بأبواب المكتبات بين فترة وأخرى ليسألوا: هل هناك ترجمة جديدة لصالح علماني؟.

لم أشعر يوماً بأنّني أقرأ أدباً مترجماً؛ بل كنت أشعر بأنّ الكاتب يفرغ في قلبي ومخيلتي كلماته مباشرةً! كان حضور المترجم غائباً وهذا من فرط براعته، وبقيت في كل مرة أكتشف فيها كتاباً ساحراً، أعانق الكتاب ممتنّة لتلك النعمة، المتمثلة في وجود إنسانٍ ومترجم اسمه صالح علماني على وجه الأرض، واليوم في ذكراه الثالثة أؤكد على أنه سيظل موجوداً، لقد ترك إرثاً عظيماً لنا يخلّد اسمه ووجوده.

الرحمة والسلام لروح المترجم الكبير صالح علماني، لدينا الكثير مما يذكرنا به ويصادق على جملته الشهيرة “خُلقت لأترجم”.