فنانون يخوضون مجال الكتابة: هل هو فائض إبداعي لديهم أم وسيلة لدعم تجربتهم الفنية

جمان بركات

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة اتجاه بعض الفنانين والممثلين والمخرجين في الوسط الفني إلى الكتابة الأدبية والنقدية، والزوايا الصحفية أيضاً، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل اتجاههم للكتابة أن لديهم فائضاً إبداعياً يحاولون أن يعبروا عنه بالكتابة، أم أن لديهم ما يقولوه ككتاب ولم يستطيعوا قوله كممثلين عبر أصوات الشخصيات التي يؤدونها، وبالتالي هل يتلقى القارئ والناقد وجهة النشر يتلقون النص الأدبي الذي يكتبه الفنان من زاوية النجومية التي يتمتع بها، أم أنه يرى فيها بعضاً من أفكاره يقدمها عبر الكتابة سواء قصة أم رواية أم شعر أو حتى زاوية صحفية، وهل اتجاه هؤلاء الفنانين للكتابة يدعم في بعض وجوهه تجربتهم الفنية يحتاجونه لإخراج مكنوناتهم الداخلية سواء الوجدانية أو الإنسانية أو الاجتماعية، أو حتى الألم الذي يعيشه الفنان الكاتب حتى يتبلور على الورق؟.

الفنان والأدب

بداية تحدث الكاتب فيصل خرتش عن حياة الفنان الذي أراد أن يصبح كاتباً عبر قصة: في فترة من فترات استراحاته، جلس الفنان يفكَر، لماذا لا أنتج أدباَ يطيح بهؤلاء الأدباء جميعهم، وفعلاَ عندما عاد إلى منزله بعد التصوير، وكانت زوجته ما زالت في الوظيفة، والأولاد في المدرسة، ورأى أن المناخ ملائم، بدأ بإنتاج الأدب، جرَب القصة، فلم يستطع إليها سبيلاَ، وجرَب كتابة الشعر، فأنتج ما سماها قصيدة وحيدة، وأعاد قراءتها بصوت مرتفع، وحرَك يديه، وابتسم، ثمَ قال: الشعر لا يطعم خبزاَ، فلأجرب أصعب الفنون الأدبية، أحضر حاسوبه وبدأ بكتابة الرواية.

ونظراَ لأنه لا يعرف فن الرواية، فقد اعتمد على ذاكرته، وقام إلى كتاب الثالث الثانوي، الذي ما زال يحتفظ به، وفتحه على بحث فن الرواية، وقرأ شيئاَ منه، فقد كانوا يعلَمونهم كيف تصنع الرواية، وكيف يختار الكاتب شخصياته، وماذا يصنع في الحبكة، في إطار من زمان ومكان معينين، وهكذا استطاع أن يبني عالماَ يقول عنه إنه عالم روائي، مادته هو ذاته، وأحداثه هي التي يقوم بها، ثمَ دفعه إلى المطبعة، فأهل الخير كثر، وأخرجه وصار يوزَعه على الأصدقاء ليشمت الأعداء، وأصبح اسمه الفنان الروائي فلان الفلاني.

يا صديقي الرواية فن صعب ليس بالسهولة التي تتصورها، هي بحاجة إلى جهد ومثابرة وخلق عوالم يتجسد فيها الخيال والبراعة، إنها عالم بذاته، وكاتبها يعيش في عوالمها، فيفرح لشخصياتها، ويحزن لحزنها، ويتألم لأبطالها، وهذا الاستسهال هو الذي دفعك لكتابة الرواية على كبر، وكثرة المعجبين في حياتك الفنية الذين راحوا يكيلون لك المديح في عملك الذي أسميته رواية.

في الختام أقول: إنني أمارس الكتابة منذ طفولتي وحتى الآن، وكتبت الكثير، ولا أزال بحاجة إلى أن أتعلَم من جديد.

الروح الإبداعية

ومن جهته لم يعتبر الكاتب والإعلامي عمر جمعة اتجاه بعض الفنانين والممثلين إلى الكتابة الأدبية في الشعر والقصة والرواية أو حتى الزوايا الصحفية، ظاهرة عابرة، أو فائضاً إبداعياً، أو وسيلة لدعم تجربتهم الفنية، لأن الفنان الحقيقي ينبغي أن يكون بطبيعته إنساناً مثقفاً، ويمتلك حساً إبداعياً مختلفاً، بل وقادر على تقديم أفكاره ورؤاه وبلورتها في غير قالب.

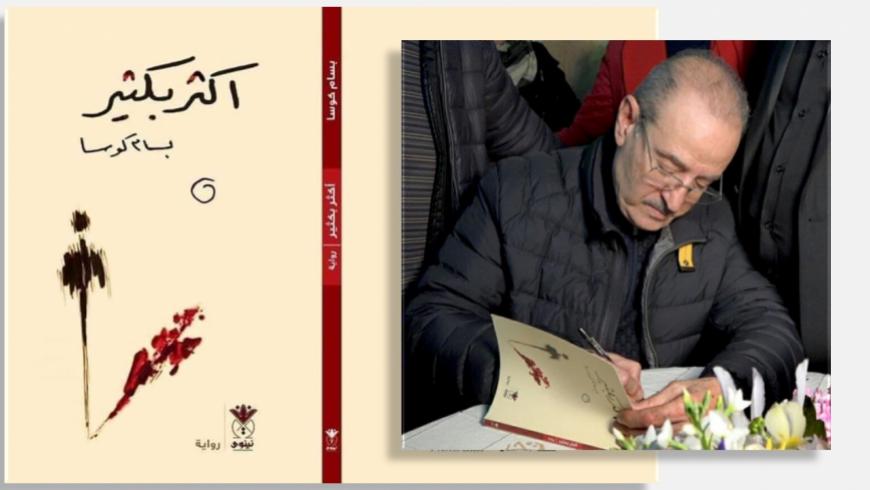

وتابع: المهمّ جداً في هذا الاتجاه هو السؤال عن القيمة الفكرية أو الفنية أو اللغوية التي يقدّمها هذا الفنان، وهل نصّه الأدبي متأتٍ عن روح إبداعية متوهجة حقاً، أم هدفه فقط تسعير شهرته وتعميمها أكثر بين عشاقه ومتابعيه؟. لنستنتج –على سبيل المثال- أن الفنان أيمن زيدان في مجموعاته القصصية “ليله رمادية، أوجاع، تفاصيل” وسواها كان مبدعاً بحق، استطاع اجتراح حكايات مقنعة في تفاصيلها وممتعة في لغتها وأسلوبها، وكذا الأمر للفنان بسام كوسا في مجموعته “نص لص” وروايته “أكثر بكثير”، إذ ستكتشف وأنت تقرأهما أن كوسا يمتلك حساسية عالية وإيماناً بأن وظيفة الأدب ورسالته في المجتمع لا تقلّ أهمية عن وظيفة الفن ورسالته، وعلى النسق ذاته يقف المخرج الراحل حاتم علي في كتابيه “موت مدرس التاريخ العجوز”، و”ما حدث وما لم يحدث”، ومقدرته في التعبير عن جوانيات الإنسان ومكنوناته، أما الفنان حسام تحسين بيك فقد اختار على ما يبدو في كتابه “سكّان هذا الزمان” أن يماهي بين سيرته الذاتية ووقائع وأحداث تاريخية كان شاهداً عليها في حقب مختلفة، وهو ما يشبه إلى حدّ كبير تجربة فنان الشعب رفيق سبيعي في كتاب رصد سيرته الذاتية وحرّره الكاتب وفيق سيف تحت عنوان “ثمن الحب”، وقبل كلّ السابقين يأتي كتاب “ذبحتني بيروت.. رسائل حب إلى رجل مجهول الإقامة” للفنانة إغراء الذي استوحته من الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975، وجاء بلغة نثرية عالية مدهشة متواشجة مع الشعر في الكثير من تجلياتها وتعبيراتها.

ولكن دعونا أخيراً نعترف أن كثيراً ممن نراهم في حفلات التوقيع، وظاهرة الازدحام لالتقاط صورة مع هذا الفنان أو ذاك، ليست هي المعيار لتحديد قيمة الكتاب ومدى وصول الكاتب إلى جمهوره، بل المعيار الحقيقي هو القيمة الفنية أو الجمالية التي يكرسها هذا الكتاب كمنتج أدبي أياً كان كاتبه.

ظاهرة إبداعية

ويجد الأديب حسن هذه الظاهرة لافتة للانتباه من زوايا عدّة، أولها أنّ المخزون الإبداعي للكائن الموهوب هو مخزون واسع الطيف، متعدد الرؤوس، ويمتلك قوة نفوذ للتمظهر والتجلي، وهذه الظاهرة قديمة، ولا أريد العودة إلى جذورها في الثقافة العربية، ولا في الثقافة العالمية، ولكن الإشارة إلى أسماء مثل: ابن عبّاد، الجاحظ، الفارابي، ابن سينا، زرياب، غوته، جان جينيه، بيكاسو، سلفادور دالي، فيركور..إلخ. تشير إلى أنّ هؤلاء تنقّلوا ما بين فنون عدّة، ومنها الفنون الكتابية والبصرية والسمعية.

في بلادنا، ومنذ عقود بعيدة، وإن شئنا نتوقّف عند مطالع عهد الاستقلال، فنجد أنّ الفنان فاتح المدرّس (رحمه الله) كان رسّاماً شهيراً، ولكنّه كان شاعراً لافتاً للانتباه، وقاصّاً مميّزاً، وناقداً للفن التشكيلي، وكذلك نجد المرحوم صميم الشريف، فقد كان موسيقياً بارعاً، ومؤلفاً للفن الموسيقي، بل مؤرخاً وناقداً لهذا الفن، مثلما كان كاتب قصة قصيرة، ورواية، ومثل هذا الأمر سنلحظه حاضراً في المشاهد الثقافية العربية حين نذكر أسماء مثل: يوسف شاهين، صلاح شاهين، جبرا إبراهيم جبرا، غسان كنفاني، جواد سليم، فاضل العزاوي، جميل عوّاد،..إلخ،فهؤلاء كانوا فنانين وكتّابا في الوقت نفسه.

إذاً، ظاهرة انتقال المبدعين من حال ثقافية إلى حال فنية أو بالعكس، هي ظاهرة إبداعية، والحكم عليها مرهون بما ينتجه الفنان، وقد رأينا، منذ عقود، الفنان زيناتي قدسية، وهو الفنان البارع، يكتب المسرحيات، وكذلك كان شأن الفنان حاتم علي الذي كتب مجموعات قصصية عدّة، وقد كانت لافتة للانتباه، وبعضها استحوذ على جوائز، وهذا يعني أنّ لها قيمتها الفنية، وقد كانت كتابتهما إضافة مهمة للفن الذي اشتغلا عليه، تمثيلاً واخراجاً.

واليوم، نقرأ قصصاً وروايات وأشعاراً للفنانين بسام كوسا، وأيمن زيدان، وعلي العقباني، وغيرهم، وهذه النصوص مهمة جداً، وذات قيمة إبداعية عالية، مع أنّهما نجمان من نجوم الدراما، ولديهما تلاقت سواقي تعبير لإعلاء شأن الإبداع.

هذا الأمر، في وهمي، يعود إلى أنّ الموهبة التي يمتلكها الفنان المسرحي أو التلفزيوني أو السينمائي أو الرسّام، هي موهبة كبيرة، وقادرة على الحضور والتجلّي في الفنون الكتابية (رواية، قصة قصيرة، مسرحية، شعر)، والحق هذا ما رأيناه في كتابات بسام كوسا وأيمن زيدان وحاتم علي وزيناتي قدسية وعلي العقباني، فهي إبداع أصيل لا يقل جماله عن الجمال الذي رأيناهم عليه في مجال الفنون البصرية.

ونجاح هذه التجارب الكتابية يؤكّد أصالة الموهبة التي يتمتعون بها، وحضورها المميز على أكثر من صعيد.

والأمر اللافت للانتباه هو أنّ هؤلاء الفنانين كتبوا من أجل التعبير عن ظواهر اجتماعية بالغة الأهمية وذات تعالق مع القيم النبيلة مثل الحوار مع الآخر واحترامه، وطيوف الحرية، ووجوه السعادة، وكرامة الإنسان.. إلخ، وكذلك من أجل التعبير عن بعض الارتجافات التي أصابت المجتمع، مثل الحرب التي فرضت على سورية، فكان التعبير عنها ليس ضرورة اجتماعية فحسب (بسبب المعاناة والتشظي)، وإنما ضرورة وطنية وأخلاقية أيضاً.

أخيراً، أود القول إنّ كل مضايفة يضيفها الفنان إلى تجربته، سواء أكانت تأليفاً كتابياً أو نحتاً أو رسماً، هي مضايفة رهينة بما اشتملت عليه من جمال، فإن نجحت أضافت لتجربة الفنان الكثير المهم، وإن أخفقت آذت بآثارها تجربته على نحو واضح وملموس.

والظاهرة في عمومها، ظاهرة غنى وإثراء للفن والإبداع معاً.

امتداد لتجربة غنية

وبدوره قال الناقد احمد هلال: بقدر ماتثير هذه الأسئلة المستحقة من مساءلة لظاهرة ثقافية بامتياز، بقدر ماتتبدى بوصفها تحريضاً لأسئلة النقد والتلقي،حقاً إنها ظاهرة تستحق الالتفات إليها، خصوصاً وأن الفنان الكاتب أو المبدع من اختمرت تجربته الفنية وأدركها بحس نقدي، سيذهب إلى صوت آخر فيه، صوت يمنح التجربة أبعاداً إبداعية على غير مستوى أي التجريب في الأجناس الإبداعية قصة قصيرة أو رواية وماشابه ذلك، بمعنى أن الفن هو تشكيل ثقافي ومرأوي للذات المبدعة وأطيافها الأخرى، وهنا سيكون معيار هذا الفائض الإبداعي معياراً يخص الكتابة واستقرارها الاجناسي، وترك تصنيفها لذائقة النقد واستجابة الجمهور، وبمعنى آخر فإن إبداع الفنان على مستوى الكتابة يعني صورته الأخرى، بتراكم وعيه ومحاولته قول شيء ما يخص فنه بل علاقته مع ذاته والعالم والآخر، وهو الذي خبر النصوص الدرامية، وبعضها أتى من عوالم الإبداع كالرواية مثلاً، فالمسألة لاتنطوي على محاكاة فحسب، أو استجابة لغواية الكتابة، تلك الغواية الساحرة والمسحورة بآن، بل تطييفاً لصورته الثقافية إن جاز التعبير، وثمة مثالان دالان في هذا السياق: الأول ماكتبه منذ وقت بعيد الفنان القدير بسام كوسا أي مجموعته القصصية “نص لص” ليتبعها برواية صدرت منذ وقت قريب “أكثر بكثير” الأمر الذي يعني هنا سعي الفنان للقيام بمغامرة ذات طبيعة خاصة هي الكتاب ودخولاً في عوالمها ليصطفي جملته الأثيرة.

الأكثر اختماراً في وعيه، والأكثر انفتاحاً على مايكثف رحلته مع الفن والدراما ولطالما كان الفنان القدير بسام كوسا يردد بأنه “كاتب هاو” وتلك فطنة من شأنها أن تقيم عقداً مع القارئ والناقد ليضعها حيث تستحق، وبطبيعة الحال سيبدو إنجازه الفني والدرامي كمرجعية دالة لما يكتب، ولما يشتقه من قول قصصي، أو روائي، وهنا سينظر لما ينتجه الفنان بوصفه كاتباً مبدعاً دون قطع الصلة مع فنه وسينظر أيضاً إلى الإضافة التي ينتجها الفنان، أي شكل رؤيته للعالم كما الإضافة الجمالية للغة ومتخيلها، وفرادة القول الإبداعي فالتجربة الذي يسعى الفنانون الكتاب لتلوينها ستتعالق بوعيهم، وقدرتهم على البوح بمكنوناتها وبجزئياتها الأثيرة، مايعني وقوفاً على الدلالة المنتظرة: المزاج النفسي والأفق الفكري، فضلاً عن طبيعة التلقي المجتمعي لهذا الإبداع.

ربما ومن وجهة نظر النقد يقال أن الفنان يطمح إلى ملئ فجوات معينة في تجربته أو الإفصاح عن مفاصل شكلها وعيه أو تعضيداً لصورته في التلقي الثقافي بدلالتها الإنسانية والثقافية والمعرفية بامتياز، انطلاقاً من أن الفن لا حدود له فهو منجم بهار يشي بالكثير فضلاً ولايختزل فقط بدعم تجربتهم الفنية، بقدر مايشكل انفتاحاً في دلالات هذه التجربة والمثال الدال الآخر هو تجربة الفنان القدير أيمن زيدان في أعماله القصصية التي صدرت “ليلة رمادية، أوجاع، تفاصيل، وجوه، سأصير ممثلاً” والأخيرة تنبئ عن جوانية التجربة وإرهاصاتها المؤسسة، وبقيمها الثقافية أيضاً، فطموح صورة الفنان المثقف هي في قلب الدلالة، وانفتاحها، المثقف الذي يمتلك رؤيته انطلاقاً من تجربته ووصولاً إلى مايعني صوغ فهم مشترك للتجربة الإنسانية، قول مرصود بخصوصية الفنان الكاتب، وفرادة تعبيره، وقدرته على استثمار وعيه المثقف بالصورة والبناء الدرامي، والمساحات البصرية وكيف يعادلها بالكتابة، ليمنحها ذلك الزخم الأثيري الخالص والذي يشبع فضول المتلقي ويمتعه لكن بمعرفة تتجاوز اختزال الفنان في أشكال الأداء، إلى التأثير في وجدان القارئ بمعادلة الفنان/الكاتب والقيم الجمالية التي تنطوي عليها كتابته في الأجناس وحضوره الآخر كامتداد لتجربته الغنية والعميقة، وبالمعنى الذي يجعل من كتاباتهم أصواتهم الأخرى العالية، بقيمتها المضافة: المعرفة والثقافة والتعدد، والانجاز.