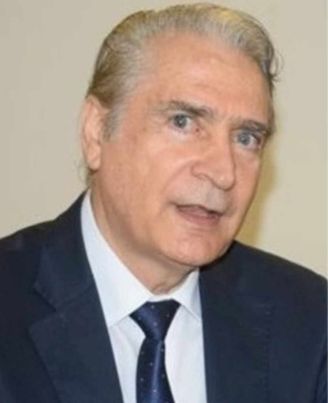

د.محمد ياسر شرف الشعر لن يموت.. والفلسفة لن ينتهي عصرها

البعث الأسبوعية- أمينة عباس

من يتابع سيرته يجد أنه تنقل بين مجالات إبداعية مختلفة كالشعر والنقد، ليتفرغ في النهاية للفلسفة وعلم الاجتماع.. وضع أكثر من مئة كتاب، وشارك في التحقيق والإعداد والتـعريب في أكـثر مـن ثلاثين كتاباً آخر، صدرت كتبه عن وزارات الثقافة في سورية وبعض البلاد العربية وعن المراكز المتخصصة ودور النـشر المرموقة عربياً وأجنبياً.

*ما الحصيلة التي خرجتَ بها بفضل هذا التعدّد على الصعيد المعرفي؟ وما الذي جعلك تستطيب المقام في الفلسفة وعلم الاجتماع؟

**تحصيل المعارف النظرية المتكاملة يتطلّب سعياً مستمراً في مختلف المجالات، ولاسيما بعد أن زادت مقادير المتوافر من البحوث الجديدة أضعافاً مضاعفة، وقد حرصتُ على اتخاذ قرار مدروس حول اهتمامي المعرفي الذي سأختاره ليكون مجال الهواية والتخصّص والإفادة معاً، ورجحت كفة التوجّه نحو العلوم الإنسانية وليس الأدب، مع الحرص على امتلاك ناصية اللغة العربية الفصحى بصورة مميّزة تناسب التعدّد في الحرص على استخدام المصطلح التخصّصي في كلّ مجال على حِدة،وكانت الحصيلة على مستوى الكمّ إنجازي أكثر من مئة كتاب يتداولها قرّاء غير مجموعين في مجال إبداعي واحد، والحصيلة على مستوى الكيف ـمعالجات لمواضيع شتى لا تكفي الأعمال الشعرية لأدائها لأسباب متعدّدة، منها طبيعة هذا النوع من فنون الأدب وافتقاره للمنهجية الفكرية في بسط القضايا الثقافية والاجتماعية المطروحة ومعالجتها.

*يربط كثيرون بين الشعر والفلسفة، ويتلازم الترويجُ لمقولة “موت الشعر” مع مقولة “نهاية عصر الفلسفة” فما رأيك بهذا الكلام؟

**أعتقد أنّ هذا الربط اعتباطيّ في أحسن الأحوال، وقد يكون عن سوء نيّة أحياناً لأكثر من سبب، ومهما يكن الوضع فإنّ الأحداث والمعطيات الثقافية تؤكد أنّ الشعر لن يموت على المدى المنظور في تقديرات السوسيولوجيين وعلماء التطوّر والإبستمولوجيين، حتى لو خفتَ صوتُه، فهو واحد من أساليب التعبير عن قضايا الإنسان وأحواله ومشاعره وآماله ومشكلاته ومطامحه، وهذه كلّها ماضية صُعداً مع زيادة تعقيد العلاقات المجتمعية ورهافة المشاعر الجماعية وارتقاء رتبة الحضارة واستمتاع الناس بجماليات ما يزيد من فوائض الأوقات التي توفرها وسائط العمل الحديث وأدوات التواصل الاجتماعي في أداء واجبات العمل والاضطلاع بالمسؤوليات الفردية والفئوية، وكذلك الفلسفة لن ينتهي عصرها حتى لو أصاب الاهتمامَ بها أحياناً ـبعضُ الفتور كالأدب،مع فارق في الدرجة والنوعية لمصلحة الفلسفة، إذ يجب أن نميّز بين إبداع الأفكار الفلسفية انطلاقاً من التقدّم المعرفي الذي تحقّق في عصرنا الراهن وبين ما يُصاغ من حكايات ومزاعم عن توجّهات أشخاص أو فئات في مواقف خاصة وأحداث معيّنة مما يمكن افتراض عدم وقوعه دون حدوث انعطافات تاريخية أو انقطاعات معرفية، كما لا بدّ من التفريق بين الشعر باعتباره شكلاً لصياغة اللغة قابلاً للتبديل بصوَر ممكنة ومتعدّدة دون شعور بالخسارة المعرفية غالباً وبين الفلسفة التي تتضمّن مواقف فكرية متماسكة قابلة للتأكيد والنفي التجريبيين وتستلزم تطبيق عدد من القواعد الصارمة في العلاقات الناشئة بين المصطلحات المحدّدة بما يعني أنّ الفلسفة ممارسة تتصل بمحتوى الفكر وقوانينه، وتتطلّب أشكالاً مناسبة في الصياغة المنطقية، وهي ما تزال مستمرة حتى في أحدث التيارات العلمية.

*ما الذي جعل أفلاطون يقول: “الشعراء صنّاع وهم ومفسدو عقول” واتهم الشعر بالخيانة وأوصى بإقصاء الشعراء عن جمهوريته؟

**انطلاقاً من نظرية “المُثُل العليا، الحق والخير والجمال” رأى پلاتون الأثيني المترجَم اسمه للعربية بلفظ أفلاطون أنّ الشعراء أساؤوا للآلهة اليونانية في أعمالهم الأدبية فأظهروها حاقدة ومتناحرة وأعلنوا مؤازرة أبطال وأشخاص ضدها، فقد كان أفلاطون يعتقد أنّ مهمة الشعراء يجب أن تنحصر في تحدّث الآلهة على ألسنتهم للتأثير في مسالك أبناء طبقات الدولة الجمهورية المُثلى التي طمح إلى إقامة صرحها ووصفها في كتابه “السياسة” الذي نُقل إلى اللغة العربية بعنوان “الجمهورية”ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ أفلاطون هو أول فيلسوف بحث مسألة المعرفة لذاتها في القرن الخامس قبل بداية التأريخ الميلادي، وأفاض في بيان ارتباطاتها المختلفة، ففرّق في الوصول إلى المعرفة الصادقة أو اليقين بين طريقين هما الجدل الصاعد والجدل النازل، ويتضمّن الأول إدراكَ حقيقة المطلق المتعالي الذي تنبثق عنه الأشياء كلّها، ويتضمّن الثاني تعاملَ العقل مع العالَم المادي باعتباره محيطاً يرتقي منه الفلاسفة إلى إدراك المُثل العليا أي الحقائق بذاتها.

*لفت انتباهي في المحاضرة التي ألقيتَها مؤخراً في اتّحاد الكتّاب العرب عن نزار قباني قولك: “كان نزار قباني أحد الأسباب التي جعلتني أكفّ عن كتابة الشعر”.. حبذا لو توضح لنا هذه الأسباب.

**حاورتُ كثيرين من الأدباء والشعراء، وربطتني صداقات بعشرات منهم بصورة مباشرة، وتوصّلت إلى قناعة بأنّ الكفّ عن قول الشعر لا يعني موته في قلب صاحبه، وتأكّدتُ نتيجة حواري مع نزار قباني كما في حواري مع أصحابِ القاماتِ المهمّة الأخرى في الإبداع أنّ كتابة الشعر مرهونة بحالات رد فعل أكثر من سواها لأنّ الأدب غالباً وفي أحسن الاحتمالات يحرّض على توجيه الأسئلة، وأنا كنتُ راغباً في تخطّي هذا الموقف السلبي في مقياس التحليل الفكري المقارن، أي الانتقال إلى إتقان صياغة الأسئلة والعبور ببعضها على الأقلّ نحو الإجابة المناسبة الفضلى تبعاً لما هو متوافر من وسائط وأدوات وحلول ممكنة التطبيق معرفياً واجتماعياً، وقد اتجهت لاختيار أسلوب الكتابة في التحليل النقدي اعتماداً على معطيات الأنثروبولوجيا “علم الأنسنة” باعتباره نشاطاً يساعد في فهم التنوّع البشري اجتماعياً وثقافياً، ويكشف سبُل التعامل مع هذا التنوّع، واتخذت على سبيل التحديد من الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية مستنداً لعرض ما قدّمه أصحاب البحوث العلمية الجادة لمعالجة المفاصل المشتركة بين إنتاج الحضارات الإنسانية المتعدّدة التي أفضت إلى تغيير هذا العالم الذي سكنته البشرية منذ مئات آلاف السنين، مع التركيز على الحالة العربية.

*ما النتيجة التي خرجتَ بها فيما يتعلق بالشعر ووظيفته بعد إصدارك ١٣ ديواناً شعرياً؟

*الشعر مرحلة مبكّرة من شعور المبدع بالحاجة إلى مناقشة بعض الأفكار الفلسفية والجمالية والأخلاقية، وإثارة بعض المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغيرها، على المستويين الفردي والجمعي، وكل شاعر بقي حتى نهاية سيرته الأدبية ينتج الشعر فقط أعدّه بقي رهين مرحلة من تجربته الفكرية التي لم تصل إلى الاكتمال، ويصدق هذا على كبار الشعراء، سواء كتبوا باللغة العربية أم سواها، والغرض الرئيس للمفكر الجادّ عندي ليس أن يصل إنتاجه إلى قارئ محدّد أو غير محدّد، بل ما هو الفكر الذي يستطيع المفكر المبدع تقديمه بقصد تغيير القارئ الذي يوجّه إليه خطابه على نحو مباشر وغير مباشر.

*ما رأيك بواقع الشعر العربي وفقاً لمقولة “ليس بشعر ما لم يؤثر فينا”؟

**أعتقد أنّ هذا الكلام غاية في السطحية، فكل نصّ لغوي ذي معنى يؤثر في قارئه إذا كان يعرف اللغة، وقد يكون ذلك من تلفيق بعض المولّدين المستعربين الأوائل الذين لم يعرفوا أصل كلمة شعر في العربية فحاولوا تقريبها إلى الشعور الذي قيل إنه مشتق من الثلاثي شعر وتمّ تقريبه أيضاً من بيت الشَعر الذي سكنه الأعراب والبدو الذين نُسبت إليهم الفصاحة، وغير هذا، وقد يكون الغَرَض من المقولة المذكورة أنّ الشعر كلام يعتمد على إثارة العواطف أكثر من مخاطبته الفكر كما قال أغلب القدماء الذين اشتغلوا بالشعر العربي، وأنا لا أوافق على هذا النوع من التصنيف، فالأدب بصورة عامة شعراً ونثراً يمكن أن يحدث تأثيرات متشابهة أو متقاربة لدى المتلقّين تبعاً لمعطيات مختلفة، وهناك آلاف الأبيات الشعرية لا تختلف في صياغتها عن النثر إلا في التزام الوزن الجاهز المسبق، أي العَروض، كما وصلتنا آلاف النصوص النثرية التي يمكن تحويلها إلى أبيات شعرية بعد إجراء قليل من التغيير لتناسب أحد الأوزان التي سمّيت دوائر الشعر وبحوره لاحقاً، والشعر العربي عملياً لا يختلف عن غيره في هذه المسألة، ففي كل لغة نجد مفردات وتراكيب تواكب الموضوعات والمشاعر والآراء والأحداث التي ينقلها الكاتب المبدع إلى الشخص المتلقّي الذي تؤثر قدراته اللغوية وثقافته العامة في مستوى ما يصله من النصّ ويفهمه، لذا تظهر خلافات كثيرة بين قرّاء النصّ الواحد في أحيان كثيرة، تزيد أعدادها كلما كانت الموضوعات بعيدة عن اختصاص القارئ وثقافته، حتى إنّ هذا ينطبق على النقاد أيضاً، وخاصة الذين يقلّدون اتجاهات نقدية محدّدة كالبلاغية والتاريخية والنفسية والتكاملية والبنيوية والتفكيكية، وغيرها.

*تقول في كتابك “مستقبل الشعر” إن النقد الأدبي مازال متعثراً بمنهجه، فما هي الخطايا التي وقع فيها الناقد العربي؟

**بقي الناقد العربي على مدى عشرات السنين تابعاً لأحد اتجاهين في غالب الأحيان، القديم التقليدي والحديث المترجَم، والذين قلّدوا العتيق لم يستطيعوا أن يولّدوا شيئاً ذا قيمة من الموروث السابق، بل أعادوا وكرّروا دون إبداع، أما الذين جرّبوا طُرق الغرب المترجَمة فلم يستطيعوا تطوير المبادئ الأساسية لتكوين أصول عربية تنسجم وواقع اللغة المستخدمة في النقد، بل حافظوا على ترجمة كثير من المصطلحات دون مراعاة الفروق بين اللغة المترجَم عنها واللغة العربية التي كتبوها.

*وما هو أكثر ما يشوب العلاقة بين النقد والأدب في الوطن العربي؟

**حرصت الدول العربية بعد تأسيس المدارس والجامعات ونشر التعليم إثر استقلالها السياسي في القرن العشرين على الأخذ عن الكتب القديمة في وضع المقرّرات الدراسية الرسمية وما شاكلها، واستمرّ هذا التقليد على مدى عقود من السنين لم تتم الاستفادة الجادة خلالها من نهضة البلاد الغربية التي حدثت نتيجة ظهور علوم لغوية جديدة قامت على التجربة والمقارنة والاختبار، حتى أنّ الفيلولوجيا، أي فقه اللغة، لم يعُد الأساس الذي تقوم عليه البحوث اللغوية الحديثة كما ظهرت في اللسانيات وسواها،وشمل ذلك العلاقة بين النقد والأدب المكتوبين باللغة العربية، فبقيت الدراسة النقدية رهناً بمحاولات تحديث الموروث القديم الذي لم يكن سوى إرهاصات في النقد، أي شيئاً غير مكتمل أصلاً، ولم تحدث اكتشافات مرموقة تضاف إلى محاولات تعريب بعض البحوث الغربية التي لبثت –غالباً- طريقة للنظر من خارج العمل وتطبيقاً لقواعد مستمدة من أدب آخر على سبيل الاستعارة قام بأعبائها بعض المغتربين أو الدارسين في الجامعات الأجنبية، ولاسيما أنّ غالبية تواريخ الأدب العربي كُتبت على أساس السرد الزمني وليس من خلال الاتجاه الفكري أو المدرسة الفنّية أو التحليل النفسي أو التقويم الجمالي، أو غير ذلك.

*تؤكد في كتابك “مستقبل الشعر” أيضاً أن الكاتب لا يكون كاتباً إلا حين يتجاوز رتبة التأثر بالمجتمع إلى رتبة التأثير فيه،فهل وصل الكاتب العربي إلى هذه الرتبة؟

**الكاتب المؤثر الحقيقي هو الذي يعطي ويأخذ بما في ذلك الأفكار والمواقف والمشاعر نظراً لأنّ جانب الاهتمام المجتمعي لديه يجب أن يكون أكثر فاعلية من الأشخاص الذين لا ينظرون إلى القضايا العامة نظرة المحلّل أو الناقد أو المصلح، أي كما يفعل الأديب عادة، أمّا الكاتب الذي يجري وراء الحدَث والفكرة ليحكي عنهما أو يعرضهما ثم لا يجاوز ذلك إلى التأييد أو النقد أو توليد معطيات معرفية جديدة فلا أعتبره مؤثراً بالمعنى الدقيق، أما الكتّاب الذين وصلوا إلى هذه الرتبة في الأدب العربي فليسوا نادرين، وهم في مجتمع أكثر من غيره وبصوَر تتفاوت تبعاً لعدد من المؤثرات المادية والثقافية والاعتبارية، لكنهم الأقلّ حظاً من الشهرة والتسويق الرسمي الذي يفضّل مَن يتحدث عن محاسن الخطط المقرّرة ومنجزات الإدارة الراهنة ويغرّد داخل السرب.

د.محمد ياسر شرف

مفكر وأكاديمي وباحث وشاعر، حصلَ بعد الإجازة في الآداب على الشهادات الآتية: دبلوم في التربية، دبلوم في الفلسفة، ماجستير في الدراسات الفلسفية والاجتماعية، دكتوراه الفلسفة في التصوف، دبلوم دكتوراه الدولة في الفلسفة، دكتوراه الفلسفة في العلوم الاجتماعية، عضو اتحاد الكتاب العرب من عام ١٩٨٢.

من كتبه:

موجز فلسفة علم الاجتماع-مشكلات في النقد الأدبي- مستقبل الشعر-النثيرة والقصيدة المضادة- أدب الحب المؤلم، الصوفية والحداثة الأدبية، مصادر اللغة العربية وقواعدها.

من دواوينه الشعرية:

الفجر الجديد-همسات-بائعو الأقدار والزجاج الملون-أغنيات من بلاد الأقزام، مفكرة عاشق، المولود الأسود.