الكتاب لا يُؤكَل بالفمّ

وجيه حسن

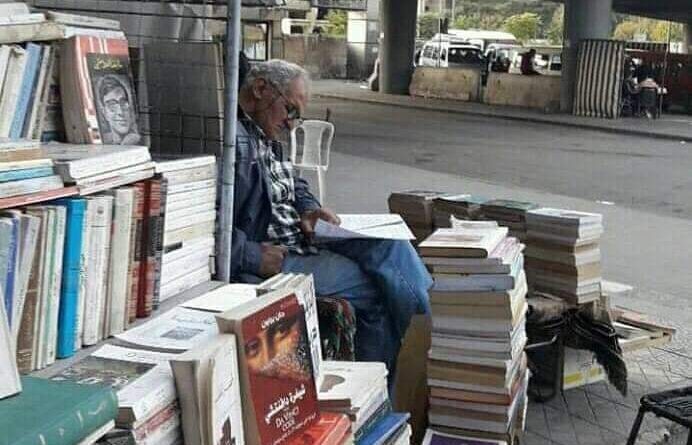

قبل نحو ستّة الأعوام، أو ما يزيد، أغلقتْ “مكتبة ميسلون” -إحدى أعرق المكتبات الشّهيرة بالعاصمة “دمشق”- أبوابَها أمام زبائنها، ويومئذٍ وضع أصحابها إعلاناً يعرض واحدة من أهمّ منابر الفكر والأدب والثقافة في سورية للاستثمار الاقتصادي!، أمّا الكتب المُكدّسة بمستودعاتها ومخازنها، فقد بِيْعَتْ لتجّار كتب الأرصفة بأسعارٍ زهيدة.. يومها قال “أبو فريد” وهو أحد هؤلاء التجّار: “إنَّ مئات الكتب من مؤلفات العباقرة أمثال “تشيخوف” و”ألبير كامو” و”تورغنيف” وجبران خليل جبران والأصفهاني، وسواهم كثير، مع عناوين أخرى اشتريتُها بأسعار زهيدة، أبيعها اليوم على هذا الرّصيف، ومع دسَامة هذه العناوين، وشهرة مؤلفيها ومبدعيها عالمياً، فإنّ هذه المؤلفات القيّمة لا تجد مَنْ يشتريها، لاقتنائها وقراءتها، اللهمّ إلا فئة قليلة ممّنْ اصطُلِح على تسميتهم بـ”ديدان الكتب”!.

على رصيفٍ آخر عجّ بأضيافه من الكتب، قال لنا البائع “أبو شاكر”: “استغرابكم بأنّ الناس ابتعدوا عن القراءة والمطالعة وشراء الكتب، استغرابٌ بمكانه، لكنْ ألا توافقوني الرّأي، بأنّ “الكَمْبترة، والأنْترَة، والمُوبلة، والفسْبَكَة، والفيبرة، والتّوْتَرة، والمَسْجَرَة”، وعصر السّرعة والعولمة، الذي نعيشه، وسندويتش “الهَمْبَرة والبَتْزنَة والشِّيْشَطة والشّوْرَمة…”، وتعاطي النّرجيلة بكثافة لدى شريحة واسعة من شبّان هذه الأيام وصباياها، كلها وسواها أسبابٌ وجيهة مقنعة لعزوف الشباب عن “خِيْرَة الجُلسَاء، وأصفَى الأصدقاء”، لأنّهم بركضهم اللاهث وراء هذه المستجدات، ومفرزات التكنولوجيا، التي دهَمَتْنا في عُقر أرْواحنا وبيوتنا ومخادِعنا، جعلت شرائح ضافِية واسعة من الجنسين، بمنأى عن شراء الكتب، وضمّها لمكتبة البيت، وقراءتها.. فأوقاتهم صارت رهينة تلك “الفضائل”، بل انغمسوا فيها حتى شُحُوم الآذان، وقُلَل الرّؤوس”؟!.

أخذَ نفسَاً عميقاً، و”شَحْطَةً” طويلة “مُؤَوَّهَة” من سيجارة مُعتقلَة بين إصبعيه، وأردف: “اللهمّ عفوك ولطفك ورضاك”!.

بعد أنْ نفث هذه الكلمات، مع دخان سيجارته بوجهي، رأيته يتجاهل أسئلتي وحديثي، ليلاحق إبريق الشاي، الذي كاد أنْ يفور على الغاز الصّغير، فيطفئه..

كذلك لم يمضِ وقتٌ طويل، حتى أغلقت “مكتبة الزهراء” بدمشق أبوابَها أمام الزّبائن، مِمّنْ لا يزالون حتى الآن مُقتنعين بأهميّة الكتاب ودَوْره في تقدّم الأمم، وارتقاء الشّعوب، وتنوير العقول..

ومن أسفٍ، فلقد استُبْدِلت المكتبة بـ”محلّ تجاري”، كُتِب على لافتته الخارجيّة: “تجارة عامّة: استيراد وتصدير”!.

كذلك وضع أصحاب “مكتبة النهضة العربية”، الواقعة بين “مقهى الهافانا”، و”سينما الكندي”، وسط العاصمة، لافتة سوداء، كُتِبَ عليها بخطٍّ مشوّه يشبه ثوبَ العزاء: “المحلّ برسم التّسليم”..

ولا يفوتني أنْ أنوّه بأنّ مكتبة مشهورة، بإحدى المحافظات السورية باعَها أصحابها لأحد الأشخاص، الذي بدوره حوّلها، بعد فترة وجيزة، إلى محلّ سمّاه “جزارة لحم خروف، ولحم بقري، لصاحبها أبي عزّام”! وهناك مكتبات كثيرة باعَها أصحابها الأصليون، ليُفاجَأ هؤلاء، بأنّ مكتباتهم، قد حُوّلِت لمحلات ألبسة، أو أحذية “رجالي– نسائي– ولّادي”، أو إلى مطاعم لبيع الحُمُّص والفول والفلافل والمخللات، أو إلى محالّ لبيع الموبايلات والساعات، أو إلى مقاهٍ لتقديم النّرجيلة “الشّيشة” وتوابعها، فكان أصحاب هذه المحال الأصليون، يعبرون أمام محالّهم المَبِيْعَة، وبأرواحهم وحلوقهم كانت تشتعل غُصَصٌ من “سَفَرْجَل النّدم والأسَى”، على ما آلَ إليه حالُ الكتب والمكتبات بوطنٍ عُرِفَ أهلوه، على مدى أجيال وأجيال بمحبّة الكتب وشرائها واقتنائها وقراءتها، وكان شعارهم على المَدَيَيْن المنظور وغير المنظور: “ما ذَهَبَ مِنْ مَالِكَ ما وَعَظَك”، و”وخيرُ جليسٍ في الزّمانِ كتابُ”…

بالمقابل هناك مكتبات أخرى منتشرة على مساحات القطر، قد أُحرقت أو دُمّرت بأيدٍ رعناء، وعقولٍ ظلاميّة سوداء، مسبقة الصّنع، لا تعرف قيمة الكتب وأهميّتها بحياة الأمم، ونهضة الشعوب، واستنارة العقول!!

يقول الله تعالى بمحكم تنزيله: “… قُلْ هَلْ يَسْتوِي الأعْمَى والبَصيرُ أمْ هلْ تسْتَوِي الظّلمَاتُ وَالنّور…” سورة “الرّعد، الآية 16”..

ويقول كثيرون غيري: لم يعدْ زمننا زمن الكتاب والثقافة والقراءة والمطالعة والإبداع، بالمعنى الحقيقي لهذه المفردات، إذْ صار للكثيرين من أبناء العالَم العربي اهتماماتٌ أخرى، لا علاقة لها بما ينمّي العقل، أو يعمل على “تعبيد” الطريق، تطلّعاً لآتٍ مشرق وضّاء..

إنَّ الإغلاق الميكانيكي المُتسارِع “المُؤسف” لأشهر المكتبات الدمشقيّة، وغير الدمشقيّة، يلخّص إلى حدّ بعيد، “واقع الكتاب الورقي بالوطن السوري”، وسواه من “بلادِ العربِ أوْطاني”، والعلاقة المُتعثّرة مع القرّاء، مع أنّها كانت بأبهى صورها بالأربعين أو الخمسين سنة الماضية، فكيف، ولماذا انقلب وجه المعادلة؟ لماذا وجدت هذه الهوّةّ المُخِيفة، وهذه الجفوة المُتعَمَّدة بين الإنسان والكتاب؟ بين القارئ والمكتبات: الخاصّة والعامّة؟ وهاكُم إحصائيّة صدرت منذ سنوات عن إحدى منظمات الأمم المتحدة، تحصي عدد الكتب التي يقرؤها الناس في الكثير من دول العالم، كانت النتيجة أنّ هناك دولاً يقرأ فيها الفرد عندهم بمتوسط حسابي 34 كتاباً بالعام، و32 كتاباً، و31 وهلمّ جرّاً وَسَحْبَاً.. إلى أنْ تصل الإحصائيّة إلى دولنا العربية العتِيدة، إلى أمّة “اقرأ”، لتبيّن بِجَلاء ووضوح، أنّ الفرد العربي “من محيط العرب لخليجهم” – وبمتوسط حسابي – يقرأ بالعام الواحد ما يقارب الستة الأسطر، فقط، ولا غير، وكفى، ونحن بدورنا نقول: “اللهمَّ لا حسد”، و”عين البَصَّاصَة، تُبْلَى بـرصاصة”! لكنْ هل نسينا أمْ تناسَينا، ما قاله الشّاعر المتنبّي “مالِئ الدّنيا، وشاغل النّاس” يوماً:

“أعزُّ مَكانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ وخَيْرُ جَليْسٍ في الأَنامِ كتابُ”؟!

ثمّ أليست القراءة نوعاً من الكتابة، وسابقة عليها؟ يقول أحد الكتّاب المعاصرين المُوْلَعين بشراء الكتب، والتهام أسطرها، وتخزينها بمكتبته البيتيّة: “الكتاب لا يُؤكَل بالفم، إنّما يُمْضَغ بوساطة الرّأس، أي بالعقل”! ثمّ ألمْ يقلِ الكاتب المصري الكبير عباس محمود العقاد: “أحبّ الكتب، لأنّ حياةً واحدة لا تكفي”؟ فقد كان –رحمه الله– يدرك بحدسه العميق، ونظرته الثاقبة، أنّ القراءة قد تتيح للقارئ أنْ يسرقَ من الزّمن عمراً آخرَ إضافياً.

ويقول الكاتب الإنجليزي “فرانسيس بيكون”: “القراءة تصنعُ الشّخص المتكامل”، هلْ نسمع، هلْ نرْعوِي، هل نعقل؟! اللهمّ قد بلّغتُ..

زبدة القول: ينبغي أنْ نعلم أنّ مدارك الإنسان تكبر تتّسع حين يبدأ القراءة، فحين يقرأ يعرف، والمعرفة أينما وُجِدتْ، تولّد القوّة والنّور والأمل.