الترجمة.. واقعها وشروطها وأهميتها في انتشار الثقافات

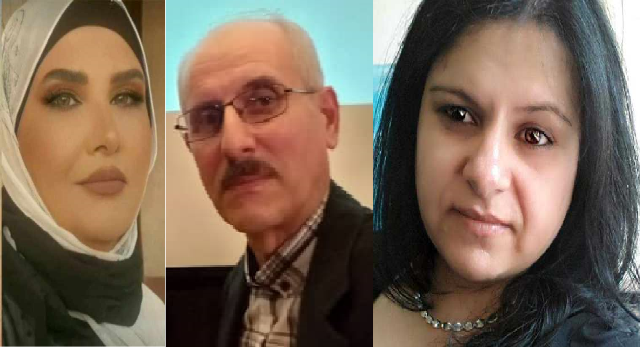

طرطوس- هويدا محمد مصطفى

تُمثل الترجمة مرتكزاً حيوياً في التلاقح الحضاري وبناء جسور المثاقفة الواعية لسيرورة المعرفة الإنسانية التراكمية، بما يؤسّسها على فهم عميق للقيمة الريادية التكاملية، ولعلّنا لا نستطيع قراءة واستكشاف ما يعتري حركة الترجمة من تداعيات إيجابية أو سلبية بمعزل عن الحركة الثقافية، والأكثر الأهمية في ذلك التشوّهات والشروخ التي فرضها غير عامل على مستوى الإنجاز والمنجز، وأشدّها خطورة ما أنتجته التفاهة والسطحية والرداءة، ومن خلاله نُشرع تحقيقنا الاستقصائي حول الترجمة.

“الترجمة جسر يربط بين اللغات والثقافات المتنوعة”، هكذا تقول الكاتبة والمترجمة تغريد بومرعي، وتضيف: “تعدّ الترجمة من أكثر الأنشطة الإنسانية قدماً وأهمية في التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة، فهي الجسر الذي يربط بين اللغات والثقافات المتنوّعة، ما يسمح بتبادل المعرفة والخبرات والأفكار في عالم يزداد فيه الترابط والتداخل بين الشعوب، تصبح الترجمة أداة حيوية لتعزيز التفاهم والتعاون الدولي، وتلعب الترجمة دوراً محورياً في العديد من المجالات مثل التعليم، والدبلوماسية، والأعمال التجارية، والعلوم، والفنون، فهي تُمكّن من نقل المعرفة والمعلومات بين اللغات المختلفة، ما يسهم في تقدّم العلم والثقافة، مثلاً، العديد من الأعمال العلمية والأدبية تُرجمت على مرّ العصور، ما ساهم في إثراء التراث الإنساني، ومن خلال الترجمة، يمكن للأفراد فهم وتقدير الثقافات الأخرى، ما يعزّز من التسامح والتفاهم بين الشعوب، فالأدب المترجم، على سبيل المثال، يفتح نافذة على حياة وتجارب الآخرين”.

وتتابع بومرعي: “في عالم معولم، تسهل الترجمة من التفاعل والتعاون الدولي، سواء أكان ذلك في المجال السياسي، أم الاقتصادي، أم الاجتماعي، الترجمة الدبلوماسية، على سبيل المثال، تلعب دوراً حاسماً في المفاوضات الدولية وصنع السياسات، وللترجمة آثار بعيدة المدى، ليس فقط على المستوى الفردي، إنما على مستوى المجتمع والعالم بأسره. ومن هذه الآثار التأثير الثقافي، فمن خلال نقل الأعمال الأدبية والفنية، تساهم الترجمة في انتشار الثقافات وتعزيزها، وهذا يساعد على بناء مجتمع عالمي متنوع ومتعدّد الثقافات، والتأثير الاقتصادي، إذ تعدّ الترجمة أداة رئيسية لتوسيع الأسواق والوصول إلى عملاء جدد، فالشركات التي تستثمر في الترجمة تتمتّع بميزة تنافسية في الأسواق العالمية، كذلك التأثير التعليمي، إذ تسهم الترجمة في توفير الموارد التعليمية بلغات متعدّدة، ما يتيح للطلاب الوصول إلى مصادر معرفية غنيّة ومتنوعة، وهذا يساهم في تحسين مستوى التعليم وجودته”.

في حين تقول زينب علي حسن: “الترجمة لغةً، هي نقل نص ما من لغة إلى أخرى، وهي عملية تحويل نص أصلي مكتوب، وهو النص المصدر، من اللغة المصدر إلى نص مكتوب آخر، في اللغة الأخرى الهدف، وهي بذلك عملية إبداعية بحتة، لا بُدّ لنا من الوقوف عند هذا المفهوم الدلالي المتناهي أثراً مهماً جداً، إذ إن كلّ ما يقوم به الإنسان هو عبارة عن ترجمات، فالبناء الجميل ترجمة للموهبة وحسن الأداء، والضحك ترجمة للشعور بالفرح على سبيل المثال، ونحن، إذا ما تأمّلنا جيداً، لوجدنا أنّ كلّ ما في هذا الكون الفسيح اللامتناهي هو عبارة عن ترجمات لأفكار في الخلق والإبداع، وبناءً عليه، وعلى مستوى الوعي الإنساني، تطوّرت الترجمة سلوكياً ومعرفياً مع تطوّر ذلك الوعي، واتّخذت لنفسها منحىً تراكمياً تصاعدياً أسّس لتاريخ بعيد في القِدَم هو مرجعيّتنا المعرفية”، وتضيف: “على المستوى الفردي، وأعني هنا التجربة الذاتية في مجال الترجمة، فمن الجدير القول إنّ الخوض في غمار هذا العمل هو في الحقيقة غرق في عمق اللغة، اللغة المصدر واللغة الهدف، ولهذا فهي لا تتوقف عند كونها نقلاً مِن لغة إلى أخرى؛ بل هي تخصّص لغويّ له فرادته وتميٌزه، ومتى حقق المترجم تراكماً وقطع شوطاً في هذا المجال، يكتشف بزوغ حالة مغايرة تماماً عنده، تترافق مع تحوله إلى حالة مخضرمة ديناميكياً توازي وتوازن وتقاطع ما بين النص وترجمته بشكلٍ تلقائي، وهذا كله لا يمكن أن ينجح إن لم يمتلك المترجم الموهبة والمهارة اللغوية والهاجس النقدي المرتكز على أسس علمية، ولكي يتحقق ذلك، لا بدّ من وجود حالة التعامل بإخلاص مع النص، إن كان النص المصدر أو النص الهدف، وهنا أعني اللجوء إلى البرمجيات التي تقوم بتقديم ترجمات سيئة يقبلها من يستخدم تلك البرمجيات، ويقدّمها للمتلقي، مسبباً أذىً كبيراً على مستوى الأمانة للنص الأصلي وعلى مستوى اللغة عند المتلقي”.

وهنا تؤكد بومرعي دور المترجم الحيوي في عملية الترجمة، فهو الوسيط الذي ينقل المعاني من لغة إلى أخرى، مع الحفاظ على دقة ووضوح النص الأصلي، فالمترجم ليس مجرد ناقل للنصوص، بل هو أيضاً وسيط ثقافي يفهم الفروق الدقيقة بين الثقافات المختلفة ويعمل على نقلها بأمانة، كما يسهم في تحقيق التواصل الفعال بين الأطراف المختلفة، سواء أكانوا أفراداً أم شركات أو حكومات، وتضيف: “الترجمة الجيدة تساعد على تفادي سوء الفهم وسوء التفسير، لذا يجب على المترجم المحافظة على دقة النص المترجم، ونقل المعاني بأمانة، وهذا يتطلّب فهماً عميقاً للغة الأصلية واللغة المستهدفة، ولكي يكون المترجم ناجحاً، يجب أن يتوافر لديه مجموعة من المهارات والصفات التي تؤهله لأداء دوره بكفاءة، ومن هذه المواصفات أن يتقن اللغتين الأصلية والمستهدفة، ويكون على دراية بالثقافات المختلفة، ما يساعده في نقل المعاني والتعابير الثقافية بدقة وفعالية، كما يجب أن يكون دقيقاً ويهتمّ بالتفاصيل الصغيرة في النص، وفي بعض الأحيان يحتاج المترجم إلى البحث عن معلومات إضافية لفهم النص بشكل كامل، طبعاً بالإضافة إلى قدرته على البحث واستخدام المصادر المختلفة إلى جانب أن يكون محترفاً في عمله، ويعمل بأمانة وشفافية، وهذا يشمل احترام حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على سرية المعلومات”.

أمّا واقع الترجمة عربياً ومحلياً، فهو كما يصفه الكاتب حسن جبور إسبر: “أدركت الشّعوب أهمّيّة التّرجمة، فكانت في المراحل الأولى لنهوضها وبناء حضارتها تترجم معارف الأمم الأُخرى وعلومها وآدابها وتجعلها الدّعامة الأساسيّة لتثري بها مجتمعها وتثريها بما تضيفه لها من علوم وثقافة وآداب مجتمعها، وهذا ما فعلناه نحن العرب ونستذكرُ هنا العصر العبّاسيّ، ولاسيَّما في عهد الخليفة المأمون الّذي نشطت فيه حركة التّرجمة، وبلغت أوجها فكان الخليفة المأمون يستقدم المترجمين من كلّ مكانٍ ويجزلُ العطاء لهم، وقد تمَّ في عهده ترجمة أهمّ الكتب اليونانيّة والفارسيّة واليونانيّة واللّاتينيّة والنّبطيّة والسّريانيّة إلى اللّغة العربيّة، وقد أنشأ مكتبة دار الحكمة، وهذا ما جعل من بغداد نقطة تلاقي العديد من الثّقافات المختلفة، لقد أُرسِلَتْ البعثات لجلب مؤلّفات اليونان، فترجمت كتب جالينوس في الطّبّ، كما تُرجِمَت المخطوطات الطّبّيّة اليونانيّة؛ وتأكيداً على أهميّة التّرجمة في تلك الآونة أرسل الخليفة هارون الرّشيد الهدايا للملوك ليرسلوا له كتب أفلاطون وأرسطو وجالينوس بغية ترجمتها، أمّا عن واقع التّرجمة في بلداننا العربيّة فما هي إلّا نزر يسير لا يفي بالحدّ الأدنى المطلوب لأمّة تريد استعادة أمجادها وبعث حضارتها”.

ويتابع إسبر: “الكتاب المُترجَم في عالمنا العربيّ لا يصل إلى 5% من إجماليّ المنشور من الكتب على المستوى العربيّ، وإنتاج العالم العربيّ من الكتب المترجمة يبلغ 1 من 10 من إنتاج البرازيل، وقد بلغ ما ترجمته 16 دولة عربيّة في عشر سنوات، من عام 1970 إلى عام 1980 /2840/ كتاباً، أي بمعدّل 284 سنويّاً وهو ما يعادلُ خمس ما تترجمه دولة أوربيّة صغيرة كاليونان، وذلك استناداً إلى مركز دراسات الوحدة ص (101-102)، وهي ليست أفضلُ حالاً اليوم على الرغم من المحاولات الجادة لبعض وزارات الثقافة وبعض دور النشر والمترجمين في أنحاء الوطن العربي، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة أهمّها الافتقار إلى تنظيم مؤسّسيّ للمترجمين، والافتقار إلى التّمويل في بعض البلدان العربيّة، والتّخلّف الحضاريّ والعلميّ كشيوع أميّة القراءة والكتابة، وغياب الاهتمام بالقراءة نتيجة الحروب والظّرف الاقتصاديّة والسّياسيّة والاضطرابات الاجتماعيّة، بالإضافة إلى أن الجامعات ومراكز البحث ليست على مستوى المنافسة العالميّة، ويتجلّى ذلك في إسهاماتها الضّحلة في المؤتمرات العلميّة العالميّة، فضلاً عن أن التّرجمة العربيّة لا تزال تفتقر إلى البرامج على المستويين القُطري والقوميّ.