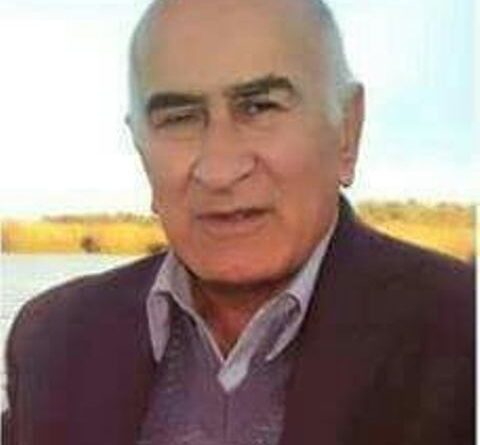

الشاعر العراقي طلال الحديثي: بعض الشعراء غير قادرين على كتابة شعرية تتخطى التقليدية

هويدا محمد مصطفى

شاعر وكاتب مبدع مزج ما بين أصالته العراقية ـ السورية وتعانق الياسمين الدمشقي بمحبرته التي تضج بعبق الحكايات التراثية، وهو الباحث الدائم عن مكامن الإبداع بكل أشكاله.. كتب الشعر والقصة والرواية والنقد وما زال المتأمل بعين الدهشة عبر التحليق في نصه الشعري، متأثراً بنوازع شتى، ومضيفاً فضاءات جديدة من خلال امتلاكه الوظيفة الجمالية والصورة التي تؤكد عمق انتمائه من خلال التناغم بين البنية الفكرية للقصيدة وبين ذاكرته والصور المختزنة بين تفاصيل حروفه..

لدى الشاعر العراقي طلال الحديثي مؤلفات كثيرة، نذكر منها “شروح الأصفهاني في كتاب الأغاني” و”صور من حياتنا الشعبية” و”مقدمة وستة شعراء” و”الشعر قديمه وحديثه” و”الفولكلور في حياتنا المعاصرة” و”بغداد قصيدة الماء والنار” و”أغاني النهر”، ويرى أن “القصيدة ليست قلعة ولا نافذة، إنما هي ومضة غير مصحوبة تقدح في الذهن بغير توقيت كلحظة الولادة لدى الأنثى، وعليّ قول إن هذه الومضة مرتبطة بمشاعر قائلها ارتباط المشيمة بجسد المرأة وهذا ما يمنح كلمات الشاعر نسغ الروح…نسغ الحياة”.

ولأن الشاعر كما يقول د. جابر عصفور هو العارف بكل شيء، القادر على كل شيء، وهو نموذج مفارق يتحدد بالمغايرة التي تمكنه من معرفة مالا يعرفه الآخرون، يتابع الحديثي: “وهو الذي يمتلك القدرة التي يستطيع معها أن يغير حركة المجموع ومواقف الفرد، والمعرفة والقدرة وجهان للدلالة التي ينطوي بها حضور هذا النموذج على المفارقة التي تجسدها علاقته بغيره، فهو ناء عن البشر العاديين بالمعرفة التي يجهلونها، والتي يستمد منها اسمه، مذ أطلقت اللغة العربية عليه اسم “الشاعر” لأنه يشعر “أي يعلم، ويعرف، ويفطن” بما لا يشعر به غيره، وردت جذر الدلالة اللغوية لكلمة “الشعر” إلى العلم والمعرفة والفطنة التي لا تتاح إلا للكائن المتفرد الذي يشعر بما لايشعر به غيره أو يفطن أو يعلم”.

وعند سؤال “البعث” عن مؤلفاته التي جمعت التراث الشعبي العراقي والتراث الشعبي السوري،يجيب الحديثي: “في صغري كانت لي عمة أرملة، كانت زوجة شاعر شعبي مشهور، وكانت تحبني ﻷنها لم تنجب، وكنت أرافقها أينما تذهب، بل وأبات الليل في دارها، وكانت لها جارة تزورها ليلاً فأجلس معهما وأستمع إلى الحكايات الشعبية التي تقصانها عليّ حتى أغفو على دفء تنور الخبز وسحر الحكايات الشعبية التي أسمعها منهن، ومن هنا نما في نفسي حب التراث الشعبي، وكبر معي هذا الحب حتى بدأت بجمعه بعد أن استقام عودي وأنهيت المدرسة الإبتدائية، وقبل إنهائي المدرسة المتوسطة صرت قادراً على تدوين ما أسمع، حتى وجدت نفسي قادراً على الكتابة، فكتبت المقال الأول الذي نشر وأنا في المرحلة الثالثة المتوسطة وهي السنة ذاتها التي نشرت فيها مقالتي الأولى في مجلة التراث الشعبي العراقية عام 1963، ونشرت أول كتبي في التراث عن مدينتي حديثة بعنوان “صور من حياتنا الشعبية”، ويضيف: “لما استقر بي المقام في دمشق، بدأت بجمع ما تصل إليه يدي من كتب تهتم بالتراث فأصدرت الجزء الأول بعنوان “مراجع الفولكلور العربي السوري”، كما نشرت مقالات عدة في مجلة “التراث الشعبي” التي كانت تصدر عن وزارة الثقافة هنا”.

وعن التمكن اللغوي وتأثيره في تشكيل الصورة الشعرية يقول: “هناك ناقد سوري د.غسان غنيم: الشعراء السدنة الحقيقيون لتجديد شباب اللغة، لأنهم القادرون على إلباس الكلمات أثواباً قشيبة جديدة، فلغة الشعر تتأبى على القيود وتتجاسر على سلطان القوانين وتحاول تجاوز كل ما هو قار وثابت لصالح الإبداع والتجدد، متمردة على المنطق النثري الذي يشوب القصائد التي ينشرها بعض الشعراء الذين يدورون في فلك التقليدية المملة غير قادرين على كتابة شعرية تتخطى التقليدية، وتؤسس لنص جديد يرى الطبيعة كلها بعينين لهما عشق خاص وفيهما غزل على حدة، وقد خلقنا مهيأين بمجموعة النفس العصبية لرؤية السحر الذي لا يرى الا بهما، فإذا كان الشاعر العظيم أعمى كـ”هوميروس” و”ملتون” وبشار والمعري انبعث البصر الشعري من وراء كل حاسة فيه، وأبصر من خواطره المنبثة في كل معنى، فأدى بالنفس في الوجود المظلم أكثر ما كان يؤديه بهذه النفس الوجود المضيء”.

ولكونه قدم الكثير من الدراسات النقدية التي تعد مراجعاً للأجيال القادمة، يضيف: “أقول بمقالة المرحوم عباس العقاد عن هذا المعنى، حين قال مخاطباً أمير الشعراء أحمد شوقي: “فاعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء، لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، إنما مزيته أن يقول ما هو؟ ويكشف عن لبابه، وصلة الحياة به، وليس هم الناس أن يتسابقوا في أشواط السمع والبصر، إنما همهم أن يتعاطفوا ويودع إحساسهم وأطبعهم في نفس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه، وخلاصة ما استطابه وكرهه.. فيقول: الشعور، ويقظته، وعمقه، واتساع مداه، ونفاذه إلى صميم الأشياء، يمتاز الشاعر على سواه، ولهذا- لاغيره- كان كلامه مطرباً مؤثراً، وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه”.

يكتب الحديثي للطفولة ولديه مجموعة قصصية “أغاني النهر” مترجمة، يوضح: “هذه المجموعة مؤلفة في خمسينيات القرن الماضي قرأتها وأعجبت بها لمضامينها الهادفة وبراعة الأفكار التي صاغها مؤلفوها في قصصهم، وكنت حريصاً على إيصال هذه الأفكار لأجيالنا الجديدة من الأطفال الذين يكونون البنية الجديدة لأجيالنا القادمة، وفق هذا المنظور ترجمت الكتاب ونشرته”، ويتناول الحديثي جميع الأجناس الأدبية، ويجد نفسه حيث توجد الكلمة الصادقة المضيئة الهادفة البانية، ويتابع: “ولا أبتغي من نشرها بين الناس غير ما يبتغي الفلاح من زراعة قمحه النظيف ليكون خبزاً تدوم به الحياة.

وحول كتابته بالنقد يقول: “لا أعد نفسي ناقداً، فالناقد أكبر مني، ليس تواضعاً بل حقيقة، أنا قارىء وحسب، تتكون لدي وجهة نظر فأكتبها، ولهذا تعددت مجالات الكتابة عندي بتعدد وجهات النظر لا أكثر ولا أقل”، أما بمن تأثر وأهمية وجود الأنثى في عالم الإبداع فيبين الحديثي وبثقة: “تأثرت بكل كلمة صادقة أينما قرأتها، والصدق هو ما يرشح النص المقروء للخلود، والصدق لا يعني أن تكون الكلمة متقاطعة مع الكذب، بل يعني الكلمة في مضمونها الشامل في بناء الحياة الإنسانية بكل أبعادها، أما المرأة فحاضرة دائماً في كل ما كتبته وأكتبه، وهي حلمي الأزهر، وتضمها أشواقي كحقل من النعناع الأخضر، فهي ريحانة الأيام”.