الإثنوغرافيا والنص الخام

رائد خليل

لا يمكن الغوص في تضاعيف سطور التلاقح وأطيافه من دون تعريفٍ واضح المعالمِ لمفهوم “الإثنوغرافيا” الذي يعدُّ البناء الرئيس في تحليل الثقافات وأنماطها المشتركة ونقاط الالتقاء، وقراءة موضوعية للعلاقات، وتحديد المعايير الاجتماعية، وتسليط الضوء على القيم والمعتقدات من دون إغفال عملية البناء، وخلق نوع من التبادل المعرفي ووجهات النظر لبلورة صيغة أو معادلة بثوب جديد من دون المساس بالاعتبارات الأخلاقية.

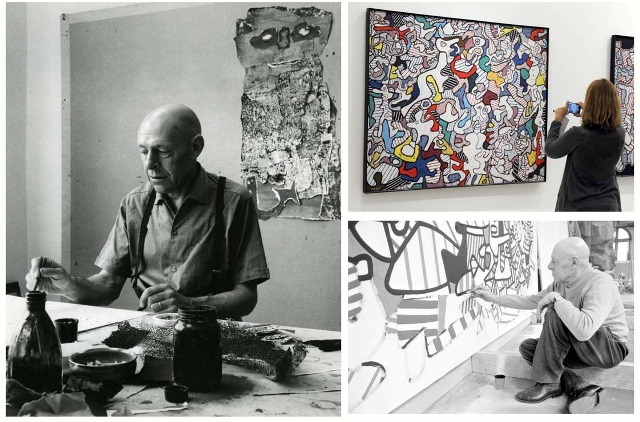

ومن هنا، انبثقت رؤية جديدة من بعض الفنانين العالميين، إذ صوّروا في ردهات العبث الحياةَ وثقافتها الشعبية، واستثمروا اللحظة بضمان كلّ القيم والبساطة في الطرح، وكان الفرنسي “جان دوبوفيه” أحد دعاة العودة إلى “الخام” في السلوك البشري، وهذا ما جعله يرفض مفهومَي الإنسان البطل والموضوع الجميل، إذ رأى فيهما خروجاً عن العادي وبعيداً عن الدائرة التي عمل فيها ومن أجلها.. فكل تصوّر غير عادي كان “دوبوفيه” ينحّيه جانباً، فقد التجأ إلى الخام في تجسيد فكرة أنّ الإنسان العادي البسيط هو محور الميثولوجيا، لذلك بلوَرَ هذه الصورة، ورفع مقامها، بحثاً عن مسارب بلوغ الفن “الخام” وتوسيع رقعة التأمل والتأويل، وكانت “القصدية” هي الأساس في طرح فكرة العفوية التاريخية ليد الإنسان التي تقوم بخطّ الإشارات.

إذاً، يبدو أنَّ الهجوم على القواعد الأكاديمية نوع من أنواع التخلّي عن التنميط بأبعاده الثقافية والفنية كلّها.. هذه الدعوات، جعلت بعض فناني “الخام” يأخذون منحى آخر في كتابة الموقف وتأريخه بإيقاعٍ مسربلٍ بالتجديد بعيداً عن مفهوم البدائية.

وهذا ما جسّده “دوبوفيه” كتابياً، وقولاً صريحاً في عام 1947، عندما أرسل إلى صديقه الكاتب الفرنسي “جان بولان” رسالة جاء فيها: “أعمل في كتاباتي على اقتلاع الأدب من الثقافة، وعلى منحه أنماطاً كتابية محرَّرة وثائرة، لكي أعود بالكتابة إلى أرضية خلقٍ صافٍ ومنعتق من القوالب المنمَّطة”، ولم يكتفِ بتلك الصرخة، إذ وجّه نداء آخر للفرنسي “جاك بيرك” في عام 1982، بقوله: “على المستوى الكتابي، الاختبارات الوحيدة التي تستهويني اليوم تذهب في اتجاه الكتابة على نحوٍ سيّئ، وأنا على قناعة بأنّ ذلك يقود في النهاية إلى اكتشاف حقول رائعة وفضاءات خلقٍ حقيقية، ويتطلب تجديد الأدب، أنْ نكتبَ مثل الخنزير البرّي، وليس مثل الخنزير المدجَّن”.

هذه البساطة في الطرح، واستخدام مفردات قد تكون مستهجنة، جعل هؤلاء يعيدوننا إلى المربع الأول في تكوين المشهد، ببراءته وعفويته، وخلق قراءةٍ جديدةٍ لأثواب حاول بعضهم تجاوزها وتجاهلها بحجة أنَ الأثواب تتغيّر.

لكن، هل استهوى الأدباء والمشتغلون في الثقافة تلك الانتفاضة الفنية على التقليدي، أم عارضوها؟.. يغدو المرءُ أسيراً للمواكبة إلى حدّ التورّط في رسم مضامير النشوة ومدارها المنتشي بالسحر والفتنة معاً.. إذاً، لا حلَّ وسطياً في مطاوعة الإشراق المتجدّد الذي ينطوي على جرّة حبر معمّرٍ ومتدفقٍ حسّياً وعقلياً.

ويبدو أنّ سؤالَ التجربة قد أربكَ حسابات بعض المشتغلين في فن الأدب، فمنهم من عدّه خروجاً عن القوالب، ومنهم من رأى أنَّ دورها جاء عائقاً في نشأة العلم الكلاسيكي حسب “ألكسندر كويري”، الذي أكد أنّ التجريب -وهو المساءلة المنهجية للطبيعة- يفترض افتراضاً مسبقاً اللغة التي يطرح فيها أسئلته، وقاموساً يتيح تأويل أجوبته، والحال يقول: إذا كان العلم الكلاسيكي يُسائل الطبيعة بلغة رياضية، فإنَّ هذه اللغة وقرار استعمالها، لا يمكن أن تمليه التجربة التي يتحكم فيها ذلك القرار.

ولكنْ، يرى كثير من المشتغلين في الأدب عموماً والشعر خصوصاً، أنّ الخروج عن القواعد وأدبيات النصوص من تكسير لبنى “الفراهيدي” ولاحقاً لتلميذه “الأخفش” وبحره “المتدارك” أو ما يسمّى “النزعة المتوارثة”، هو ضرب من جنون وجنوح ما بعده جنوح.. وتمّت محاصرة ما يسمّى الشعر الحديث، واتهموا أصحابه بالتسفيه وكسر القوالب العمودية وموسيقاها معاً.