وجوه اسكندر حبش تكسر لغة اللون

سؤال إشكالي يكاد لا يتوقف عن استفزاز فضولي: هل وصل الأمر إلى حدّ العناد المكابر بين الحرف واسكندر حبش؟ في حين كانت اللغة شيئاً مطواعاً بيده.. أم هو وقوع حتمي تحت سطوة اللون المبهرة، لما لا؟! وهو المفتون منذ الأزل ببياض الثلج وجمالياته، أوليس هو القائل آنذاك: “لا شيء أكثر من هذا البياض، لا شيء أكثر من هذا الثلج، لا شيء أكثر”، ألا تحيلنا تلك الوقفة إلى التأمل بعمق فيما يجري من حولنا، لتذهب بنا الحالة إلى دحض قوله ذات لقاء: “هذه الرسوم ليست مشروعاً أو تجربةً، لنقل بين معترضتين هي (فشة خلق) ليس إلا”!.

لنتأمل بتأنٍ ما وصلنا من معطى عبر الكلام، ونعود عودة الواثقين نحو استهلال الأسئلة، لنتلمس وبحساسية مفرطة أن “فشة خلق” ليست إلا انفتاح جديد، استطاع اسكندر حبش أن يماهي حروف اللغة في بوتقة أخرى، ألا وهي نقل الحرف من حيّز الكلام، إلى حاسة النظر، عبر هروبه وراء ظل أعذار مواربة، محيلاً قارئه صوب البحث عن المخبوء، بقوله عند شرفة بوح: “الصور التي أكملتها بحروف العلة، لم تكن سوى من رمل، هي حروف هاربة مثل هذه الكلمات التي كُتبت بحروف لا مرئية”.

إذاً هي الغواية وليس غيرها، وكقوله: “الذي لم يستمع إلى نهاية الحكاية يكتب نهاية الحكاية”!.

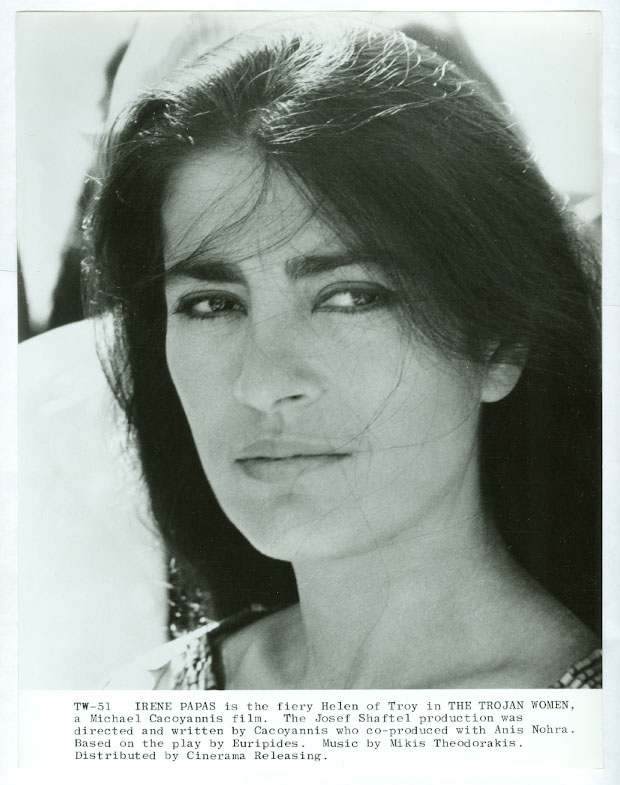

أربع لوحات عُلقت على جدارٍ في معرض “زوايا تشكيلية 4″، لوجه واحد، نألفه جميعاً، ربما هو انعكاس لتفاصيل وجهي، أو وجهك أنت، أعتقد بأنك كنت حاضراً هناك بقوة اللون.. ولما لا تكون جرأة لدى الرسام حين أقتبس من مرآته الصورة التي سكنتها، كلما كان يواجهها، والسؤال الأعم في نهاية المطاف: هل هذه الوجوه التي تسكن تلك الإطارات الخافتة اللمعة هي وجوهكم؟!

نجزم أن الأمر ليس بالمعقد البحت، هو رسم لوجه واحد، وفي كل إطار تسكن حالة لا تمت للرسم السابق بصلة، إلا من ناحية الشكل العام “التيب المألوف”، واختيار اللون القاتم، الذي شغل هوس الرسام، لينزاح بنا نحو أمل بعيد المنال.. فقد استطاع اسكندر حبش أن يترك تفاصيله بانتباه، عبر رصده باستفاضة لانفعالاتنا، من خلال التركيز على لغة عيوننا وإيماءاتها، وكأنه يرسم لنا -وحسب قوله- في ذات نص مفتوح: “هذه النظرة الأخيرة، جسد منسوج من ظلال، جسد أبعد من هذا الخريف، أقف في خديعة مهجورة، أقف عند هذه الصورة التي تستدير، صورة الفصل الأخيرة”. ليدحض ما تقدم من كلام، وأن “فشة خلق” ليست سوى ذريعة، بل هي عتبة لعنوان مخاتل أراد حبش (الفنان) إدخالنا في لعبته المشتهاة، ليغدو متوارياً خلف ريشته التي عرفت طريقها، تاركاً مريديه، منشغلين بحريق الأصابع، تأخذهم سجالاتهم بعيداً في عمق الأسئلة. هل تلك الصور هي بالمطلق الممكن -وحسب قول اسكندر-: “اسمٌ بدون اسم، هي صورة، لا تهرب منها، سوى لطخة حبر على أصابعك، تعود كفكرة مفككة، تعود من ذلك الزمن الذي اعتقدت أن الأزرق فيه ليس بحاجة إلى نور”، أو لربما حيث لم يعد الأمر مستهجناً، جلّ الحكاية من حرفها إلى لونها هي: “فراغ هذه الروح التي في زاوية النهر”؟!.