بريطانيا وفرنسا.. إستراتيجيات متباينة لإرساء القوة والهدف الإبقاء على عظمة غابرة

البعث الأسبوعية – تقارير

كان ولا زال التنافس البريطاني والفرنسي أو بالمعنى الدقيق الصراع السمة الأبرز لكل الدولتين، اللتان كانتا في يوم من الأيام تتسيدان العالم القديم وتفرضان أجنداتهما عليه، ومع تطور الأحداث وصعود الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي “روسيا حاليا” خبا نجم القوتين وبدأتا بالتراجع لحساب القوى الجديدة لا سيما وأن الدوليتن الأوروبيتين سارتا في صف واشنطن وأصبحتا جزءً من حلفها، ومع تفرد واشنطن أكثر بالقرار العالمي ولا سيما بعد سقوط المنظومة الشيوعية بدأت كلا من العاصمتين البحث عن أدوار جديدة لهما سواء من بوابة الاتحاد الأوروبي الذي كشف مرة اخرى سعي كل دولة لأن تتفرد بقراراته لذا انسحب لندن منه، كاسرة العقد الأوروبي وساعية إلى خط جديد يتلاقى في محطة من محطاته مع واشنطن معاهدة “أوكوس” مع الولايات المتحدة وأستراليا لتزويد الأخيرة بما تحتاج إليه لبناء غواصات نووية، ما ساهم مرة أخرى وهي المعاهدة التي ألغت أكبر تعاقد فرنسي لتزويد أستراليا بالغواصات فضلاً عن الصراع البحري المستجد المتعلق بالصيد ومناطقه في البحار المشتركة بين الطرفين، فما أسباب الخلاف المستجد بين العاصمتين الأوروبيتين، هل لذلك علاقة بالبحث عن دور ما بعيداً عن سلطة واشنطن، أم القصة تتعلق بماضي غابر وعقلية لا يمكن تجاوزها مهما مرت السنيين؟.

أنانية لندن

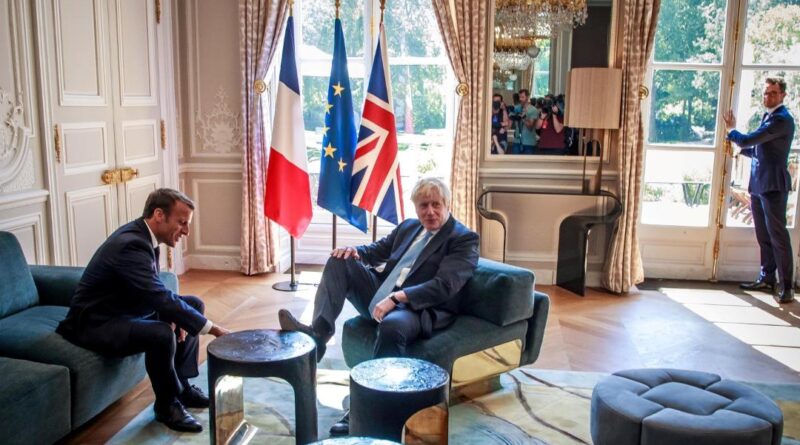

تعتبر باريس واقعة الغواصات دليلاً على “انتهازية لندن الدائمة”، وتفضيلها لعب دور ثانوي في شراكة مع الولايات المتحدة على القيام بدور حقيقي في شراكة مع أوروبا. وكأنما لم يتغير شيء منذ انفجر “وينستون تشرشل” محبطا في وجه “شارل ديغول” قائلا إنه إذا ما اضطرت بريطانيا إلى الاختيار بين أوروبا وعرض البحر فإنها ستختار دوما عرض البحر. من وجهة النظر الفرنسية، يُعتبر سعي “بوريس جونسون” نحو “بريطانيا عالمية” خارج نطاق الاتحاد الأوروبي مجرد تعبير آخر عن هذه النزعة القومية الدفينة وغير اللائقة. وفي المقابل، تَعتبر بريطانيا رد الفعل الفرنسي على اتفاقية “أوكوس” كاشفا عن شوفينيتها المستترة المعادية لأميركا، وتشبُّثها بالعظمة الضائعة منذ زمن، وإستراتيجيتها الخبيثة لاستخدام الاتحاد الأوروبي وسيلة لتصل إلى هدفها باستعادة الأضواء العالمية.

ليسا متضادين

ومع ذلك، عليك أن تتمهَّل لترى أن البلدين ليسا متضادين تماما، وأن فرنسا وبريطانيا تشبهان بعضهما أكثر تقريبا من أي دولتين أُخريين على الكوكب، ليس فقط فيما يتعلَّق بماضيهما الإمبريالي وسطوتهما العالمية، بل أيضا على صعيد أعمق، مثل شعورهما بالاستثنائية، وخوفهما من الاضمحلال، ونزعتهما الدفينة من أجل الاستقلال الوطني، وقلقهما من صعود القوى الأخرى، سواء كانت هي الولايات المتحدة أو ألمانيا أو الصين. لعل لندن وباريس قد اختارتا إستراتيجيات مختلفة، بيد أن أوجه التشابه بينهما جلية.

كانت الحكومة البريطانية أقل تصريحا برد فعلها، حتى قال جونسون تصريحه الساخر (حثّ فرنسا على تمالك نفسها ومنحه استراحة). فقد سعت لندن رسميا لتهدئة الموقف، لكنها تجاهلت سرا الشكاوى الفرنسية بحُجة أن باريس قضت سنوات تؤكِّد لنفسها أن “بريكست” (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) سيكون كارثيا على بريطانيا، ومن ثمَّ فشلت في فهم كيف قد تسعى لندن إلى حماية نفوذها وحضورها الدولي. هذا وصرَّح مسؤول بريطاني مُقرَّب من جونسون قائلا إن الدبلوماسيين الفرنسيين استمعوا أكثر من اللازم إلى مَن اتفقوا مع آرائهم في لندن، ولذا فشلوا في إدراك ما ستفعله بريطانيا للبقاء جزءا محوريا من التحالف الغربي.

تعامل خاطئ

تُعتبر الجهود الدبلوماسية الفرنسية في لندن خلال سنوات ما بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي جهودا مؤسفة بالتأكيد. فبحسب “روبرت تومز”، أستاذ التاريخ الفرنسي بجامعة كامبريدج، انضمت “سيلفي بِرمان”، السفيرة الفرنسية في بريطانيا خلال أزمة بريكست، إلى الأنجلو فوبيا (كراهية الإنجليز العتيقة والمعهودة من الفرنسيين)، وهو ما فضحه كتابها الذي صدر لاحقا عن الأزمة. ويرى المقربون من جونسون أنه لم يطرأ تغيير كبير في موقف فرنسا مع المبعوثة الفرنسية الحالية “كاثرين كولونَّا”، التي لا تمتلك صِلات جيدة ومفتوحة بما يكفي داخل أروقة الحكومة البريطانية، لذا فضَّلت كولونَّا إستراتيجية النقد العلني على تويتر عوضا عن الدبلوماسية الهادئة.

صراع على المحيط الهادئ

رغم أن بريطانيا لن تصف نفسها أبدا بوصفها “قوة متوسطة الحجم” علانية، فإن سياساتها الخارجية والاقتصادية مؤخرا تستند بوضوح إلى هذا الافتراض.

من وجهة النظر الفرنسية، لا تُمثِّل معاهدة “أوكوس” خسارة “تعاقد القرن” لبناء الغواصات فحسب، بل تُمثِّل تهديدا لطموح باريس في أن تكون قوة مستقلة في آسيا والمحيط الهادئ. علاوة على ذلك، فقد أُزيحت باريس من الطريق على يد إدارة في واشنطن كان من المفترض أن تكون مُعادية لبريكست البريطاني وأمْيل نحو أوروبا. أما بالنسبة لبريطانيا، فتُقدِّم “أوكوس” خطوة عملية لتعميق علاقاتها في المنطقة، وتفتح الطريق أمام علاقات أوثق مع اليابان والهند.

بيد أن النقد الفرنسي رائج في بريطانيا لأنه في الواقع صحيح جزئيا. بالطبع، قبلت بريطانيا بوضعها شريكا ثانويا للولايات المتحدة عوضا عن تقلُّص نفوذها في أوروبا، ولا يراود معظم المقربين من جونسون شك في هذا. ورغم أن بريطانيا لن تصف نفسها أبدا بوصفها “قوة متوسطة الحجم” علانية، فإن سياساتها الخارجية والاقتصادية مؤخرا تستند بوضوح إلى هذا الافتراض. وبعبارة أبسط، كان بريكست خيارا لمغادرة النادي الذي عُدَّت بريطانيا فيه أحد أهم ثلاثة أعضاء (وإن كانت في الغالب عضوا مُتطفِّلا بسبب التحالف الفرنسي-الألماني)، لتصبح قوة متوسطة في عالم يضم دولا أقوى منها بكثير.

بيت من زجاج

لكن هل تختلف فرنسا عن بريطانيا في هذا الصدد؟ لعل فرنسا الوحيدة ضمن جميع الدول المتوسطة في العالم التي تستطيع منطقيا الادعاء بأنها “قوة شاملة”، إذ تملك جيشا مسلحا نوويا، وشبكة دبلوماسية واسعة النطاق، وجهاز استخبارات كفئا، ومقعدا دائما في مجلس الأمن بالأمم المتحدة. لكن فيما يتعلَّق بالانتقادات حول قبول بريطانيا “وضعا ثانويا” في الشراكة مع واشنطن، على فرنسا التي بيتها من زجاج ألا تقذف بريطانيا بالحجارة، إذ شهدت السنوات العشر الماضية بزوغ ألمانيا بوصفها قوة مهيمنة على الاتحاد الأوروبي، وتقود الاتحاد الآن بواسطة قوتها الاقتصادية، ما يعني أنها تستطيع تكوين مسار دبلوماسي أكثر استقلالية دوليا بالمقارنة مع فرنسا. وقد صرَّح لي “ميشيل دكلو”، دبلوماسي فرنسي سابق، قائلا: “بوسعنا أن نتخيَّل مستقبلا تكون فيه بريطانيا شريكا ثانويا للولايات المتحدة، وفرنسا شريكا ثانويا لألمانيا، وروسيا شريكا ثانويا للصين”.

هوة أزلية

ورثت فرنسا تاريخا عريقا متمايزا عن جارتها على الجهة الأخرى من القنال، وهو تاريخ ثوري استثنائي أفرز قدرة شاملة على الحُكم، غير أنه مع ذلك تاريخ مُذِل، لا سيما ما يتعلَّق بعار التعاون مع النازيين في أثناء الحرب العالمية الثانية. والذاكرة الجمعية البريطانية متمايزة أيضا، بيد أنها غالبا ما تُعرَّف بمفارقتها لنظيرتها الفرنسية. وبالنظر لكونها إمبراطورية سابقة، ترى بريطانيا نفسها بلد الإصلاح لا الثورة، وبلد الحريات الأصيلة لا الحقوق النظرية المجردة، وبلد مجد الصمود في وجه النازية. وقد تشكَّلت رؤية كلٍّ من بريطانيا وفرنسا للعالم وفقا لمسار كلٍّ منهما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اعتمدت إحداهما أكثر فأكثر على “العلاقة الأنجلو-أميركية الخاصة”، فيما سعت الأخرى إلى حماية استقلالها الوطني واستثنائيتها.

أعظم إنجاز

كتب المؤرخ “جوليان جاكسون” في كتابه عن سيرة حياة شارل ديغول أن أعظم إنجاز حقَّقه هذا القائد الفرنسي كان تأسيس “أسطورة ضرورية” مفادها أن فرنسا توحَّدت في مقاومتها ضد الاحتلال النازي تحت حكمه وحرَّرت نفسها بنفسها. وكان ضروريا أن تروي فرنسا هذه القصة لنفسها لتساعدها في استعادة كرامتها، وأصبحت “الديغولية” منذئذ مُحرِّكا لاستعادة العظمة الفرنسية، وذلك عن طريق: الانسحاب من قيادة الناتو العسكرية، وبناء منظومة الردع النووي الخاصة بها، ومحاولة خلق مجال نفوذ أوروبي بديل للقوتين الأميركية والروسية. واليوم، الهدف الذي وضعه ماكرون هو بناء “استقلال استراتيجي أوروبي، حتى يستطيع الاتحاد الأوروبي التصرُّف مستقلا عن الولايات المتحدة، ولذا اتهم ماكرون الناتو بأنه “ميت دماغيا”، وهو يسعى إلى أن تضع أوروبا سياسات مختلفة عن واشنطن تجاه روسيا والصين.

ديغولية بريطانية؟

يتسم النهج البريطاني باستمرارية لا تقل وضوحا: الشراكة مع الولايات المتحدة لإظهار القوة على نحو أفضل. ومن وجهة نظر جونسون، يُعَدُّ ظهور تحالف للدول الناطقة بالإنجليزية مُعزِّزا لبريكست، و”بريطانيا العالمية”، والاستثنائية البريطانية. وقد صرَّح مؤخرا باعتقاده أن بلاده لطالما كانت “مختلفة اختلافا شديدا” عن القوى الأوروبية الأخرى، ما جعل عضويتها في الاتحاد الأوروبي غير مستقرة.

هناك مزحة تقول إن بريطانيا لم تغادر الاتحاد الأوروبي لتستعيد المجد البريطاني، بل إنها غادرت لتكون هي نفسها فرنسية أكثر. وهناك تقدير بين هؤلاء المقربين إلى جونسون لما يصفونه بالدفاع الجريء من جانب فرنسا عن مصالحها الوطنية وسعيها الشرس نحو انتزاع التفوُّق النسبي على منافسيها.

جونسون ليس أول زعيم بريطاني يُكِن تقديرا للديغولية، فحين سُئل تشرشل عمَّا إذا كان يَعتبر ديغول رجلا عظيما، رد قائلا: “إنه أناني، ومتعجرف، ويعتقد أنه محور العالم.. أنت على حق. إنه رجل عظيم”. تقدير الديغولية أمر ليس بجديد على رئيس الوزراء البريطاني الحالي، إذ كتب جونسون عام 2003 عمَّا يراه سعيا فرنسيا ناجحا نحو مصالحها الوطنية من خلال الاتحاد الأوروبي، وذكر جونسون أن “المجتمع الأوروبي، واحسرتاه، تحكمه فرنسا”، ثم أثنى ثناء كبيرا على مسؤولي الحكومة الفرنسية وموظفيها و”تفكيرهم الاستشرافي الذي يشبه في عبقريته لاعبي الشطرنج، وتلبيسهم المصلحة الوطنية الفرنسية بلباس الحلم الأوروبي”.

هدف واحد

لعل البلدين قد انتهجا إستراتيجيات متباينة لإرساء قوتهما، بيد أن كليهما هدف للإبقاء على عظمته ليس إلا. بالنسبة إلى باريس، تستند رؤية “فرنسا عالمية” إلى الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة إلى لندن، فإن رؤيتها هي “بريطانيا عالمية” خارج الاتحاد الأوروبي. وكلاهما منطقي، إذ إن لديهما حدودا واضحة مُتجذِّرة في علاقاتهما مع القارة الأوروبية، حيث فقدت فرنسا دورها القيادي الأوروبي لصالح ألمانيا، فيما تخلَّت بريطانيا أصلا عن محاولاتها لقيادة أوروبا. وحينما ترى الأمر من بعيد، من الصعب أن تتجنَّب الاستنتاج بأن بريطانيا وفرنسا لديهما قدر من التشابهات يكاد يُعادل الاختلافات بينهما.