مجموعات قصصية خالدة.. نشأتها ومسيرتها التاريخية.. د. ميساء ناجي: لاتختلف أغراض الحكايات الخيالية الحديثة عن القديمة فهي تعليمية وترفيهية

نجوى صليبه

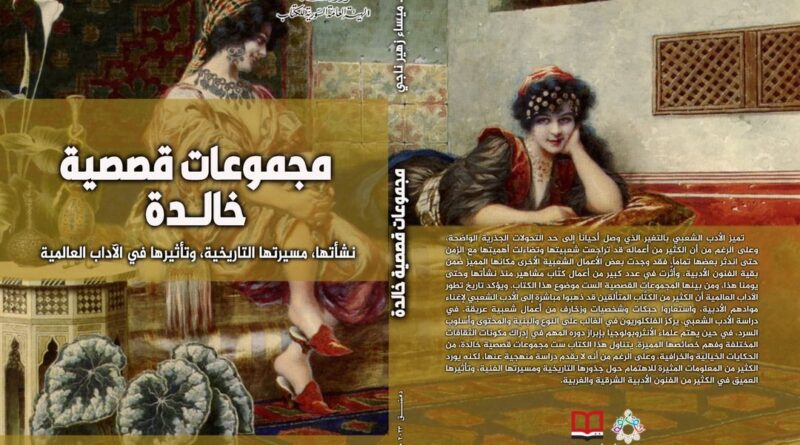

تغلّف الدّكتورة ميساء زهير ناجي دراستها “مجموعات قصصية خالدة”ـ الصّادرة عن الهيئة العامّة السّورية للكتاب 2023ـ بلوحة معبّرة عن مضمونها وهي بعنوان “ساعات الخمول في الحرملك” للفنّان النّمساوي “فرانزفون ديفريجر”، لطالما ارتبطت الحكايات والقصص الخيالية بجلسات العائلة وجلسات الأصدقاء والأدباء، تقول ناجي في مقدمة الدّراسة: “الأدب الشّعبي” يشمل معظم الأعمال الأدبية التي لم يحدد أصحابها على الرّغم من أنّ أغلبية شعوب العالم قد تداولتها شفوياً مدّة طويلة من الزّمن، قبل أن تدوّن، ويضمّ ذلك الحكايات الخرافية والحكايات الخيالية والأساطير والأحاجي والنّوادر والأغنيات الشّعبية وغيرها، وفي حقيقة الأمر إنّ الأدب الشّعبي لم يعرف يوماً حدوداً جغرافيةً أو ثقافيةً، على الرّغم من أنّه كان محليّ المنشأ، وعلى العكس من ذلك، فقد قدّم هذا الأدب الآسر أنموذجاً رائداً في العالمية سبق بزمن طويل بقية الفنون الأدبية”.

وتضيف: “على الرّغم من صعوبة تتبع أصوله التّاريخية، أو التّحدّث بإسهاب عن التّطوّرات التي طرأت عليه مع مرور الزّمن، لكن من المؤكّد أنّ النّاس قد بدؤوا بتداوله حينما طوّروا قدرتهم على الكلام، أو ربّما عندما طوروا قدراتهم على استخدام الإشارات، ومع ذلك فإنّ أهمّ ما يمكن رصده عبر تاريخه الطّويل، هو ذلك التّبدّل الدّائم والتّكيّف المستمر مع البيئات الجديدة.. بأسلوبها الأدبي الآسر وزخارفها السّردية المتألقة، انتشرت الحكايات الشّعبية بسهولة كبيرة عبر أقصاع الأرض، وتجاوزت بلا منافس حدود الثّقافات واللغات طالما أنّها بقيت ضمن إطار الأعراف السّائدة، متحررةً بذلك من جميع القيود التي كان بالإمكان أن تحدّ من إبداع رواتها، وحماس جامعيها، ولهفة جمهورها”.

لكن ما الذي يميّز هذه الحكايات حتّى تناقلتها أجيال وأجيال بهذه المتعة، تبيّن ناجي: “يبدو أنّ من أهم ما يميّز تلك الحكايات الشّعبية أنّ كلّ رواية جديدة لها كانت تعيد شحن السّرد السّابق بأسلوب مغايرٍ لتصبح مفعمةً بالطّاقة الثّقافية، وفي الحديث عن الحكايات الخرافية والحكايات الخيالية، فمن المسلّم به أنّ المدوّنة منها ظلّت متجذّرة عمقاً في التّقاليد الشّفوية للمجتمعات التي ظهرت فيها، لكنّها في الوقت عينه كانت متأثرةً جدّاً بالأنماط الاجتماعية والثّقافية التي انتشرت فيها إلى الحدّ الذي أصبح من المستحيل معه تحديد هويّتها، أو فهم طبيعة العلاقات القائمة بين المروي منها والمدوّن، ومع ذلك، فقد شكّل كليهما معاً نوعاً معقّداً ومتميّزاً وضخماً من الفنون الأدبية، ضمن علاقة تكافلية يعتمد كلّ منهما فيها على الآخر، ولعلّ أبرز ما يميز هذه الأعمال الفنية الفريدة انهماك مبتكريها في إيجاد أدوات سحرية، وشخصيات استثنائية وأساليب غير اعتيادية لتغيير أنفسهم، جنباً إلى جنب مع تغيير البيئات التي كانوا ينتمون إليها، وظروف الحياة التي كانوا يعيشونها، لكي تصبح في الحصيلة أبسط وأجمل وأقرب لذاتهم، وفي ذلك يجادل كثير من الباحثين بأنّ الحكايات الخرافية والحكايات الخيالية ما انفكّت تتحدّث عن علاقات غير متكافئة بين البشر، وتحثّ أولئك الذين لا يملكون القوّة أو الشجاعة على الإفصاح عن مكنوناتهم لكي يستخدموا رموزاً مجازيةً يمكن أن تحرر كلا من الرّاوي والمستمع من تبعات قد لا تحمد عواقبها”.

وتحت عنوان “لمحة عن رحلة الأدب الشّعبي عبر التّاريخ” توضّح الكاتبة أنّ رحلةً طويلةً قطعتها مجموعات خالدة من الحكايات الخرافية من أقصى الشّرق، كان أشهرها خرافات “البانشاتانترا” التي انطلقت منذ نحو مئتين وخمسين عاماً قبل الميلاد، ورويت على ألسنة الحكماء الهنود لتعليم السّلوك القويم، ومهارات السّياسة الحفيصة وفنون معارك الحياة، وبدأت رحلتها الشّاقة باللغة السّنسكريتية وترجمت في القرن السّادس الميلادي إلى الفارسية ومن ثم العربية، مضيفةً: “وما هي إلّا مدّة وجيزة حتّى اندمجت خرافات تلك المجموعات القصصية الفريدة مع أخرى نسبت إلى العبد اليوناني “إيسوب” من القرن السّادس قبل الميلاد، وعلى الرّغم من أنّ أغلب الحكايات الخرافية اللاتينية كانت وما تزال تُعزى إلى “إيسوب”، لكنّها في حقيقة الأمر تبلورت على مدى قرون عدّة، واستوعبت خرافات كثيرة من مصادر متباينة، بما فيها المجموعة الأكبر من الحكايات الخرافية المصرية على شكل أشعار التي وثّقت أول مرة في القرن الثاني الميلادي ضمن مجموعة من الخرافات بعنوان “مراجعة أوغسطان”، وقد استخدم العديد من الرّومان من أمثال “إينيوس” و”لوسيليوس” و”هوراس” الخرافات الإيسوبية كأنموذج لتأكيد قيم أخلاقية محددة، أو تقديم حجج معينة، إلّا أنّ “فيدروس” عزز لاحقاً عناصرها التعليمية المفيدة، وطوّر منها دليلاً أكثر شمولية لترسيخ الأخلاق الحميدة، ازدهرت الإيسوبيات في القرن الحادي عشر، لكنّها اتّسعت على نحو أكبر في القرن الثّاني عشر، إذ استوعبت نسخة الإيطالي “يوهانس دي كابوا” من خرافات “البانشاتانترا” الهندية، وما هي إلّا فترة وجيزة حتى اندمجت الخرافات الإيسوبية مع نظيراتها الهندية والفارسية والعربية وأخرى من ثقافات عديدة”.

وفي حديثها عن أدب الحكايات الخيالية المعاصر، توضّح ناجي: “لا تختلف كثيراً أغراض الحكايات الخيالية الحديثة عن القديمة منها، فهي ما تزال بشكل أساس تعليمية وترفيهية، حتّى وإن أخذت، اليوم، أشكالاً أكثر جاذبية من الرّوايات الشّفوية والإصدارات الورقية، كأفلام الرّسوم المتحرّكة، والكتب الصّوتية، وكتب الرّسوم الهزلية، والبرامج التّفاعلية، وألعاب الحاسوب، وعلى الرّغم من أنّ الرّسالة الأساسية التي حاولت الحكايات الخيالية القديمة إيصالها إلى القرّاء بقيت خالدةً خلود الدّهر، لكن كان من الضّروري إدخال بعض الإضافات العصرية لكي تناسب التّغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية التي طرأت مع مرور الوقت على الثّقافات المختلفة واهتمامات الأجيال المتلاحقة، لقد سعت جميع الحكايات الخيالية إلى التّعامل مع مخاوفنا البدائية التي عكست قديماً ذلك الصّبي الضّائع “هانسل” وأخته الصّغرى “غريتل”، والتي يعكسها حديثاً الشّاب “هاري بوتر” وأصدقاؤه الشّجعان، وفي ذلك قدّمت جميع الحكايات الخيالية أبطالاً وبطلات استطاعوا مقارعة الأشرار والتّغلّب على الصّعاب والنّجاح في تحقيق الغايات، والفوز بجوائز مادّية أو معنوية، وعليه، فقد بقيت قيم عظيمة كالحبّ والوفاء والتّفاني والشّجاعة والإقدام ثابتة على مدى العصور والثّقافات”.

كثيرون بحثوا في تاريخ وأصول هذه الحكايات، لكن على ما يبدو هناك من أحبّ أن يقدّم شيئاً جديداً، تقول ناجي: “على الرّغم من أنّ بعض المهتمين بالفلكلور الشّعبي انكبّوا على دراسة الحكايات الخيالية الكلاسيكية، وسعوا إلى البحث عن جذورها التّاريخية، لكن بعضهم الآخر عمل جاهداً على تطوير أشكال عديدة، وابتكار تقنيات فريدة في تقديم الحكايات الخيالية الحديثة، الأمر الذي أثرى كثيراً هذا النّوع الخالد من الفنون الأدبية، وفي ذلك قالت الأستاذة الجامعية “أورتيلس مونتون”: “مع إعادة كتاباتهم ـ الحكايات الخرافية، راقب هؤلاء الكتّاب المواقف الرّجعية، وصححوا التّحيزات العرفية المتعلّقة بسلوك الذّكور والإناث، بالإضافة إلى المفاهيم النّمطية عن الخير والشر”، مضيفةً: “لعل أهمّ ما يميّز أدب الحكايات الخيالية في بداية القرن العشرين هو ذلك الانتقال الآسر من النّصوص المطبوعة إلى النّصوص الإلكترونية التي تزيّنها رسوم توضيحية جميلة جداً، وما ترافق معه من انتشار جماهيري واسع لهذا النّوع من الفنون الأدبية العريقة، كما عرضت على الشّاشة الكبيرة حكايات خيالية شهيرة أبهرت الجمهور بألوانها الحيوية، وباستخدام تقنيات ضوئية وصوتية جعلت من تلك الأعمال الخالدة تحفةً فنية آسرة، وعلى سبيل المثال كرّس المخرج الفرنسي “جورج ميلييه” رائد صناعة الأفلام الخيالية نفسه لتجربة استمدّها من الحكايات الخيالية الكلاسيكية، حين أنتج في المدّة بين عامي 1896 ـ 1913 ما يفوق الثلاثين عملاً استثنائياً ما يمكن تسميته بالمعنى الدّقيق للكلمة بـ”أفلام الحكايات الخيالية”.

وتتابع ناجي: “أمّا الحكايات الخيالية الحديثة، فتحاول معظمها استبعاد مفاهيم وظواهر لم تعد مقبولة اجتماعياً، كما كانت عليه سابقاً كالسّلطة الأبوية والتّمييز بين الأفراد على أساس الجنس والعرق، وبدلاً من ذلك تركّز كثير من الحكايات الخيالية الحديثة على تمكين النّساء المضطهدات وتصحيح الخلل القائم بين الذّكور والإناث في مختلف المجالات، كما تزخر بالقيادات النّسائية القوية التي لا يحكم مصائرها جمالها الآسر، بل أخلاقها الحميدة وسيرتها المهنية العطرة، ومن جهة أخرى تؤكّد بعض الحكايات الخيالية الحديثة مفهوم التّنوّع، بمستوياته الثّقافية والعرقية والدّينية، في محاولة رائدة لتجاوز الهوة الكبيرة في التّواصل بين قرّاء الحكايات الخيالية ممّن ينتمون إلى خلفيات مختلفة وأبطال الحكايات الخيالية القديمة ذات الصور النمطية الثّابتة، وعليه، تعكس هذه الحكايات تمثيلات ثقافية واجتماعية وعرقية متباينة جداً، بمن فيهم الأفراد من الأقليات العرقية المستضعفة وأولئك الذين يعانون إعاقاتٍ جسدية وعقلية، مضيفةً: “في مجموعته القصصية لعام 1987 تحت عنوان “لا تراهن على الأمير” يوضّح “جاك زيبس” الأستاذ الفخري للأدب الألماني والأدب المقارن والدّراسات الثقافية كيف يعبر الكتّاب المعاصرون التركيبات الجمالية والمحتوى الاجتماعي للحكايات الخيالية القديمة لتعكس التّغييرات الثّقافية الحاصلة منذ السّتينيات، أي بعد ظهور الحركة النّسائية ولا سيّما فيما يتعلّق بأدوار الجنسين والتّنشئة الاجتماعية والتعليم، ما يؤثّر في الطّريقة التي يدرك بها الأطفال العالم من حولهم، ومكانهم فيه حتى قبل أن يبدؤوا القراءة، ويقدّم “زيبس” من خلال هذا العمل مجموعةً مختارةً من الحكايات الخيالية النّسوية والمقالات النّقدية كأمثلة دامغة حول كيفية تسخير أدب الخيال لخلق رؤيا جديدة للعالم”.

إذاً.. ما هي الأساليب الجديدة التي يحاول الكتّاب ودور النشر وشركات الإنتاج إعادة تكييف الحكايات الخيالية القديمة بما يناسب خصائص العصر؟ وهل هي أساليب جيّدة أما لا؟ تبيّن ناجي: “يتوجّه بعض العاملين في هذا المجال نحو إثراء حكاياتهم بالزّخارف المثيرة، والحبكات الفريدة، والشّخصيات المؤثّرة، ويغلّفون الجانب الأخلاقي فيها، حتّى يصبح بعضها بلا أخلاق البتة، الأمر الذي يجعل مثل هذه الأعمال يفقد وظيفته التّعليمية التي كانت وستظلّ سبباً أساساً في بقائها، وبقدر الحماس الذي تبديه الجهات المعنية في تكييف هذا النّوع من الفنون الأدبية لكي يصبح أكثر انسجاماً مع الواقع الرّاهن، ينبغي أن يكون الجمهور المعاصر أكثر حذراً بشأن مدى توافق الأساليب والتقنيات المستخدمة مع القيم الثّقافية السّائدة، ويتحمّلون مسؤولية مقاومة بعض الإيديولوجيات الفكرية التي وصمت الحكايات الخيالية على مرّ السّنين بمفاهيم سلبية عدّة، وتحدّي كتّاب السيناريو والمنتجين من خلال التّحليل العميق للرّسائل اللاشعورية الخطرة التي يمكن أن تؤثّر في قيمهم ومواقفهم وسلوكياتهم الثّقافية”.

وتخصص الباحثة فصلاً كاملاً لكلّ حكاية، تدعّمه بصور ولوحات تمثّل الحكاية ووثائق تدعمها، فالفصل الأوّل مثلاً مخصص لحكايات “إيسوب” الخرافية، ومن اللوحات التّوضيحية لوحة بعنوان “إيسوب يروي خرافاته لعامة النّاس” بريشة الفنان الألماني “يوهان مايكل ويتمر”، إضافةً إلى مخطوطة استثنائية تعود إلى القرن الرّابع عشر، وهي نسخة قوطية من حكايات إيسوب ترجمها إلى اللاتينية الشّاعر والكاتب الأنجلوـ نورماندي “جالتروس أنجليكوس” نحو عام 1175 وتضمّ مئة وستاً أربعين منمنمة ملوّنة، وفي الفصل الثّاني تعلن مخطوطة تعود إلى القرن الثامن عشر عن بدء الحكاية، وهي ـ أي المخطوطةـ عبارة عن لوحة لرسّام مجهول الهوية رسم فيلة تدوس على الأرانب البرية، وهي صفحة من الجزء الثّالث من مجموعة “البانشاتانترا ـ الغربان والبوم” وجدت في الهند، وتبيّن الباحثة أيضاً جذور هذه المجموعة بالقول: “تضمّ مجموعة “البانشاتانترا” وتعني الأجزاء الخمسة عدداً من حكايات الحيوانات السّنسكريتية “الهندوسية” والبالية “البوذية” بنصوص من النّثر والشّعر مدموجة معاً، وينسب النّص السّنسكريتي الأصلي وهو النّص المفقود الذي يعتقد الباحثون أنّ تأليفه قد تمّ في القرن الثالث قبل الميلاد إلى الكاتب الهندي “فيشنو شارما” وفق معظم المصادر، أو الكاتب “فاسو بهاغا” وفقاً لبعض المصادر الأخرى وكلاهما قد يكون أسماء مستعارة، أمّا أولى النّصوص المكتوبة من المجموعة، فيتفق معظم العلماء على أنّ أقدم نسخة من المجموعة كانت باللغة السّنسكريتية الأصلية وهي النّسخة المفقودة التي تعود إلى نحو عام 200 قبل الميلاد، وقد جمعها في كشمير الكاتب الهندي “فيشنو شارما”، معتمداً على التّقليد الشّفوي الأقدم منها، وعلى الرّغم من أنّ النّص المكتوب من هذه المجموعة ينسب إلى “فيشنو” في معظم المراجع التّاريخية، لكن بعضها الآخر ينسب إلى “بهاغا” وقد يكون كلاهما أسماء مستعارة”.

أمّا النّسخة العربية من المجموعة فتذكر الباحثة أنّ عبد الله بن المقفع ترجمها نحو عام 750 ميلادي من الفارسية تحت عنوان “كليلة ودمنة”، تقول: “هو العنوان المستمد من اسمي شخصيتين أساسيتين من أبناء آوى ضمن الحكاية الأولى من المجموعة، وبحسب كثير من الباحثين تختلف نسخة ابن المقفع عن الأصل بجوانب عديدة، كذلك الأمر بالمقارنة مع النّسخة البهلوية من المجموعة، فعلى سبيل المثال كانت نهايات بعض الأبطال في نسخة ابن المقفع مخالفة تماماً لمصيرهم في المجموعة الأصلية”.

الحكاية الثّالثة التي تبحث فيها ناجي هي “حكايات ألف ليلة وليلة”، والرّابعة هي “مجموعة الديكاميرون القصصية”، أمّا الخامسة فهي “مجموعة البنتاميرون من الحكايات الخيالية” لمؤلّفها “جيامباتيستا باسيلي” المولود في إقليم “كامبانيا” الإيطالي نحو عام 1566، بينما خصصت الفصل السّادس لـ”مجموعة لافونتين من الحكايات الخرافية” لمؤلّفها “جان دي لافونتين” المولود في بلدة “شاتو تيري” في مقاطعة “أيسن” الفرنسية، ومن خلال هذه المجموعات القصصية العالمية، تبيّن الباحثة أنّه يمكن استخلاص الحقيقة الدّامغة بأنّ أيّاً منها لا تنتمي إلى شخص بذاته أو ثقافة بعينها، بل هي إعادة تجميع أجزاء مستعارة من مصادر سردية مشتركة، في اعتمادها على بعضها البعض ضمن علاقات معقدة جداً، مضيفةً: “تثبت الحكايات الخرافية والخيالية أنّها لا تنتمي إلى نوع خالص، بل نوع لا يمكن فهمه إلّا بفهم طبيعتها الهجينة، وإدراك الأسباب الكامنة وراء قدرتها الخارقة في الحفاظ على وجودها حتى وقتنا الحاضر، ومع ذلك لا يقدّم الكتاب دراسة منهجية عن هذه المجموعات، لكنّه يتحدّث بموضوعية عن أهم مبتكريها وأبرز جامعيها وأشهر مدونيها ويلخص رحلتها الطويلة ويسلّط الضّوء على أبرز التّطوّرات التي شهدتها، مرفقاً ببعض المصارد المهمة التي يمكن للقارئ العودة إليها إذا رغب في ذلك”.