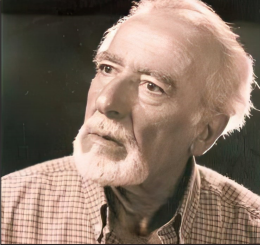

حيدر حيدر بين الفلسفة الناسوتية والمسرحة المفاهيمية

غالية خوجة

ما أسرار سردية السرد في أعمال حيدر حيدر؟ وكيف وزّع سيرته الذاتية خفيةً في مجتمعات رواياته وقصصه؟ وبأية فنية أسلوبية مزج بين الموت والحب واللغة والزمن؟ وكيف فلسفَ الأبعاد ناسوتياً على منصة المسرحة المفاهيمية؟

الخروج عن السياق المألوف ورتابة الكتابة إلى انزياحات فنية تفلسف اللحظة السردية وجمالياتها بكافة عواملها وعناصرها تعتبر مغامرة في أعمال الراحل حيدر حيدر، تكملها عدة محاور فنية وموضوعية هامة، منها عوالم الناسوت الإنسانية وكيفية الولوج إليها واستخراجها بمختلف الضمائر ودوائر أزمنتها، ومنها تحويل النص السردي إلى منصة مسرحية مفاهيمية تتداخل فيها مشاهد التصوير والإخراج وقفزات الحكي وتقاطعات التداعي بين حكاية وأخرى، وتناسلات هذه الحكايات بين أحلام وآمال وبوح ومخيلة وهذيان وثقافة، لتستجمع أبعادها في نسقها اللغوي الأقرب إلى شعرية السرد المتداخلة مع لغة مباشرة، خصوصاً، عندما يكون المنطوق بوحاً، أو شرحاً لفكرة واقعية أو أيديولوجية، أو لمناقشة ما يدور بين الضمائر داخلياً، أو حوارياً بين صوتين أو أكثر، إضافة إلى العديد من الثيمات المتشابكة.

وهذا ما نكتشفه مع روايته “الزمن الموحش” الذي لا يتقبّل المبدع المختلف، فيظل مطارداً للدوامات التي بداخله، مشعلاً تعامداً زمنياً آخر للسرد في رواية “وليمة لأعشاب البحرـ نشيد الموت”، متجاوزاً أفقية الحكاية إلى عموديتها الزمانية وفلسفتها الحياتية والثقافية معاً وذاكرتها المتقاطعة نصوصاً داخل النص، لتشتبك المدارات بأبعادها الجديدة الحديثة، وتنعكس مثل “مرايا النار” بفلسفتها للدالة والدلالة ومنظومتها المتداخلة بين المعنى والكلمة والحدث ومنطوق الشخصيات وزوايا التبئير، لتكون اللغة الرواية والراوي.

وبلا شك، فإن الفضاء النصي اللا مقروء هو أحد أسرار سردية حيدر حيدر، وهو أحد أهم إشكالياته الموحية بالاشتباه كبُعدٍ متحرك لا يثبت على ملمح، ولذلك، ورغم أن روايته “الفهد” تحولت إلى عمل مرئي نال عدة جوائز، إلاّ أن القلة التي قرأت نتاجه وتقرأه تدرك أنه حين يشرّح قناعاته الواقعية من خلال حياته اليومية والاجتماعية المنعكسة من أعماله، فإنه يكشف عن الخلل بطريقة ما، قد تكون مباشرة، أو إيمائية، فتراه يتحرك بين وصف العنف والحرية والحب والموت والغربة والهجرة والوطن بحركات إيقاعية مختلفة منها الوصف العادي والمباشر الذي قد يكون بياناً ما، والوصف الخلاّق المتسم بشعرية الحدث والمشهد والذات والطبيعة المكانية المتماوجة مثل بحر طرطوس، أو أشجار قريته حصين البحر، ليكتب “حكايا النورس المهاجرـ1968″، متبادلاً مع هذا الطائر ضمير الكاتب، وحياته، فتحسبه محلقاً في الفضاء، لكنه عندما يتناسل من ضمير الكاتب إلى رواية “هجرة السنونو” تجده مقيداً بمحطات ثلاث: “الولادة، الزواج، الموت. وحدها المحطة الثانية، ربما، يمكن الهروب منها استثناء. مجازاً يمكن تسميتها محطات، بينما خارج المجاز أشراكاً مموهة ومغطاة بالورد”.

وبين الدلالة ومجازاتها وأمكنتها الواقعية والرمزية والروائية، تتحرك أزمنة الأحداث وتفاصيلها بحالاتها النفسية والاجتماعية والبيئية، مما يؤثر على مزاج الراوي وأبطاله ويمنح السرد انتقالاته بين الملامح الواضحة والسديمية، فتتحرك الذاكرة وحكاياتها بين القرية والمدينة وموجات البحر والجبال والفصول ومنها الروشة اللبنانية وبحرها والسينما والفنادق، ولا تنفصل هواجس البحث عن الأمان بين حرب وسياسة ورغائب وعادات، توصلنا إلى حافة الدم من خلال عبارات يتفوه بها “رئيف” الطالع من ذاكرة البطل وحواراتهما معاً، لتكشف، ومنذ تاريخ صدور الرواية أو كتابتها، عن أبعاد مكشوفة للعبة التدمير: “لكن هذا التطهير الثوري الذي تحلم به سيقوده الإسلام السياسي لا الماركسي ولا القومي”.

ولا يلبث أن يعود لنفسه محاكياً: “هو الآن ربما يستعيد ماضياً منسياً عشناه معاً في دمشق، ماض قديم، يوتوبي، يبدو الآن عبثياً وخاوياً قررت نسيانه والخروج منه بحركة هروبيةقد لا تكون مجدية”.

الآفاق السردية تتوقع القادم ربما، لكن البطولة لا تكون فقط للشخصيات، بل للنسيان والذاكرة وما ينتج عنهما من أصوات وحوارات مونولوغيةوديالوغية وصمت يسقط أبعاده على العالم المجاور لظلال النسق من مكان وزمان وهموم وامرأة كانت زوجة هرب منها، لعله يصير ذاك النورس، لكنه في مشهد آخر يكتب: “كي نحتمي من اللفح الكاوي للزمن الراهن نستعيد الزمن الماضي، زمن الطفولة والفتوة وعفوية الحياة التي عبرت”.

وتتناسل الحكاية من الحكاية، منتقلة بين فكرة وحدث وحلم وهذيان، وبين الأنا والآخر والدخول الكاشف عن خفايا المجتمع برجاله ونسائه وانكساراته وآلامه وأحلامه وضياعه العبثي بين الناسوت واللاهوت، وحركته في المكان، ومناقشته للعديد من الهموم والقضايا الإنسانية والوطنية ومنها فلسطين، مما يجعل الرواية مسرحاً مفاهيمياً لأسباب الحياة والحب والحرب المختلفة والمتنوعة، منها المشايخ والكهنة والحاخامات، ومنها نزعة الإنسان الشريرة، ومنها الحلم بالتغيير الذي اتخذ شكل العودة إلى إشراقات أبيه بعد موته، ليفتح الرسائل والمخطوطات التي كان بعضها بالفارسية وبعضها بالهندية، ليرحل مع القارئ إلى بلاد فارس والهند وكيف كان والده يطلب العلم مع بعض المتفقهين في الدين، ثم لنسمع صوته عن الإنسان وكيف يتعايش في أعماقه الخير والشر، قابيل وهابيل، لتنقطع المشهدية وتعود إلى زمن الحكي بين البطل وصديقه “رئيف”، وتتداخل مع طبيعة الريف والبحر والحب، ولا تتوقف الأفعال عند الذاكرة بماضيها وحاضرها، بل تسحب إليها المستقبل، وهذا ما يفلسفه حيدر حيدر أيضاً بغفلة من القارئ، فيزجه في سين المستقبل بعدما يضعه أمام شاشة النسيان أو مجرات الذاكرة، مثلاً: “سأتعرف إلى هذه الإشراقات الغريبة بعد موته/ ص26، سأزيح من رأسي تلك المرأة التي حدثتني عنها يا رئيف/ ص28، سيبني غرفة صغيرة من الحجر والحطب والطين في سفح كرم الزيتون ص35″، وتتوالى الحكايات لتجمع ببساطتها الظاهرية عمقاً آخر لهواجس الشخصيات مثل التوغل في الأعماق ليسمع صوت جده الميت قادماً من مكان ما، وتتشوش دوائر الأحداث وأزمنتها وتدخل في خطها الأحمر مع بوح الطفل وحياته الجنسية، ومعاناة رئيف من السجن، وظنون بالحرية كسجن خفي هرب معه إلى مدينة أخرى.

إلاّ أننا نلاحظ بالمقابل، أن المباشرة في توصيل الأفكار عن الحياة والمعتقدات والأيديولوجية، تظهر أيضاً في أعمال حيدر حيدر سواء بفصل كامل في رواية وليمة لأعشاب البحر، أو بمقاطع حكّاءة، كما في “هجرة السنونو”: “في أقاليم الشرق الحزين، مهبط الرسالات السماوية والشرائع حيث لوائح النواهي والتحريمات، وتعاليم الحلال والحرام والكبت والفصل بين الرجل والمرأة سوى في الزواج، تتحول منازل البشر إلى ما يشبه محمية أدغال يسمونها مدن الزواج/ص52″، وتجدر الإشارة إلى أن رواية “شموس الغجر” لا تبتعد عن هذه المحورية بين “الحرملك” والزلملك” لكنْ بصوت مؤنث يعود للبطلة “راوية” وهي تبحث عن وجودها خارج البطرياركية العائلية والمجتمعية: “في بلاد الشرق العربي والإسلامي ثمة عالمان شبه مفصولين داخل البيت والمجتمع: عالم الرجال المفتوح، وعالم الحريم المغلق”.

لكنها تتخذ أفقاً آخر في “هجرة السنونو” لتعود مع حكايات طائرها إلى أمه التي أصبحت عجوزاً على عكاز، فتحتفل به مع المحبة المتجذرة والدموع المنهمرة في مجتمع القرية ضمن مشهد ختامي مسرحي تراجيدي، يختتمه الراوي بسؤال: “هل هذا الذي جرى حقيقة أم ضربة كابوس؟/ص335”.

ويجول حيدر حيدربعينيّ الطائر وأجنحته الأمكنة، مرفرفاً بالغربة والمنفى، بين القرية والمدينة والسواحل، سابحاً في أعماقه، أو محلقاً في اتجاهات متداخلة، باحثاً عن ذاته بين دمشق وحصين البحر والجزائر وبيروت وغيرها من القرى والمدن والأرياف، ليعود بسيرته الذاتية الموزعة بغموض بين أعماله إلى تداخلاتها مع السيرة الجمعية التي يختار لها في روايته “مراثي الأيام ـ ثلاث حكايات عن الموت”، الإيهام بتوثيق سردي متقاطع ليكشف عن رحلته عبْر التاريخ بأسلوب آخر اعتمد فيها على صيغة “قال الراوي”، و”قال الراوي المعاصر”، لتتناسل الحكايات وتتشابك كرواية غير تأريخية، لأن مخيلة الراوي تفرش الأحداث، تزرعها، وتحصدها، بفصول زمنية متداخلة، ضمن شبكية علائقية تستدعي القارئ إلى احتمالات التضليل بالثوابت، لتفعيل الظن بوجود أحداث أخرى لا يعرفها المؤرخ والكاتب والقارئ، لكنها قابلة للتوقع تبعاً لميول ورغبات كل من هذه العناصر التي يجمعها النصب عالمه الخرافي من سحر الأرض التي تذكرنا بجزيرة “حي بن يقظان”، والعبور إلى “جحيم دانتي”، والتماوج مع إيحاءات “رسالة الغفران”، والوصول إلى فلسطين مع روايته “حقل أرجوان” بفصولها: “زمان الذاكرة/ زمن الرعد والإزهار/ زمن الصدمة والموت/ اليوميات/ زمن الحلم والخيانة/ المعركة/ الأمواج/ ملحق” وكيف يصارع نافذ علان “الجبل” منذ طفولته الاحتلال وقذائفه والاشتباكات الأولى التي جعلت أمه وأباه يختلفان هل يتركان البيت أم لا؟ إلى لحظة الغدر به تشاركياً بين العميل القطناني الذي أعطاه قنبلة لا تنفجر ومخابرات المحتل، والملفت أن هذه الرواية وغيرها قابلة لأن تكون سيناريو مسرحياً أو تمثيلية تلفازية أو فيلماً سينمائياً.

ليس أخيراً، لزائر مكتبته أو قبره أن يقرأ وصيته المختزلة لذاته: “متواضع كالرمل، صاخب كالبحر، عالٍ كالسماء، حر كالريح”.