“الفراشة” والهروب من حكم الظّلام

فيصل خرتش

تحكي رواية “الفراشة” لـ”هنري شاريير” قصة إنسان بريء حُكم عليه بالأشغال المؤبدة في فرنسا، ومن هناك سيرحل إلى الجزر الفرنسية في المحيط الأطلسي، حيث سيقضي كامل عقوبته.

وتحمل الرواية اسم الشخصية الرئيسة، الذي لا يفتأ يحاول الهرب من كل سجن وضع فيه، حتى بلغ التسع محاولات، وكلها باءت بالفشل، وعلى الرغم من ذلك فإنه يكرّر المحاولة من جديد، بالهمّة ذاتها وبالإصرار ذاته.

وفي السادس والعشرين من شهر تشرين الأوّل سنة 1931، وتحت حراسة مشدّدة يؤتى بالسجين إلى قاعة المحكمة بقصر العدل في اريس، فبعد لحظات سيكون هذا الإنسان متهماً بجريمة قتل، في الساعة الحادية عشرة ليلاً، انتهت لعبة الشطرنج، وقيل للمحامي الذي يدافع عنه: “شاهدك مات.. لقد أدانته المحكمة”.. وهكذا لفظ المجتمع الفرنسي شاباً في الخامسة والعشرين من عمره، إلى الجزر البعيدة، وصاح الرئيس: “يا حراس قودوا المحكوم”.. وبدأت رحلة العذاب والقهر.. “قميصي الحريري الذي كنت ألبسه حلّ مكانه قميص واسع مصنوع من كتان خام قاس، واستبدلت بدلتي الجميلة بسترة وبنطالاً من الصوف الخشن، واختفى حذائي فوضعت قدميّ في قبقاب”.

ينقلونه بعد ذلك إلى المعسكر التأديبي في المركز، ومن هناك يرحلونه إلى سجن الميناء، وهناك يصطف السجناء أمام شبك الزنزانة وأحد عشر كيساً بحرياً من القماش السميك المترع، وعلى كل كيس بطاقة تعرّف به، وكان الهروب الأوّل بواسطة زورق لا يصلح أن يكون قادراً على امتطاء علو الأمواج، ويقول عن هذا الهروب: “إن هذا النشور والعودة من القبر والخروج من المقبرة حيث كنت مدفوناً أثارتني جميعاً وحرمتني من لذيذ النوم، وتمرّ أمامي بدقة وتفصيل المحكمة وسجن التوقيف، ثم مرضى الجذام والعاصفة، ويمكن القول: إنّ ما عشته منذ سنة يتزاحم للظهور في مجموعة ذكرياتي، وكأنه رقصة أشباح نورانية في مكان مظلم” .

يمرّ “بابيون” أثناء هروبه على مشاهد غريبة، كمروره بأناس يعيشون في أكواخ من القش صغيرة ابتنوها بأنفسهم، يربون الدجاج والبط، وكلّهم قتلة خطرون، ويمتلكون عدداً من المراكب المسروقة من القرية، والحراس يطلقون النار على كل زورق يدخل الجزيرة ويخرج منها”، ويعود ليقول: “جلس أحدهم على يميني، وعندئذ رأيت أول وجه أبرص وكان فظيعاً، الأنف متآكل لحماً وعظماً وليس في الوجه سوى فتحة في الوسط، والشفة السفلى متآكلة، ليس له سوى أذن واحدة، ليس له أجفان إلا على العين اليسرى، والعين اليمنى لا أجفان عليها”.

هؤلاء الناس الذين قابلهم على الجزيرة، يجمعون المال من بعضهم، ثم يعدّون البيض المشوي، ويحضرون لهم السلاحف، وأوراق التبغ، وكيساً من الرز، وكيساً من فحم الخشب وموقد كاز وكمية من البنزين.. هؤلاء الناس في جزيرة الحمام كرماء ومستقيمون جهزوا لنا الزورق لنمضي في الهروب إلى “ترينيداد”، وفيها يمشون على الأرصفة، لا أحد ينظر إليهم، لا أحد يلتفت إليهم، تنفسوا بعمق، وهم يتذوقون طعم الحرية، يقول: “نزلنا إلى الشارع الكبير، ومن دون أن ندري وصلنا إلى المرفأ، ونحن مأخوذون بمرأى القطارات الكهربائية، والحمير التي تجر العربات والسيارات، وإعلانات السينما الوهاجة، كذلك عيون الزنجيات والهنديات الصغيرات وهن ينظرن إلينا متضاحكات”، إنهن نساء جلودهن من كل لون من الصينية إلى السوداء الإفريقية مروراً بذوات لون الشوكولا والشعر الأملس، إلى الهندية أو الجاوية التي انتقى أبوها زراعة الكاكاو وقصب السكر، إلى الهجينة من الصيني والهندية ذات الصدفة الذهبية في الأنف.

وعبر البحر يرحلون إلى سجن جديد، ثم يعاود الهرب، وخلال ذلك يصوّر لنا الكاتب مشاهد مؤثرة سواء في البحر أم على اليابسة، حوادث تهتز لها النفوس، أو تقشعر لها الأبدان، شمس تلهب جسدهم، يأكلون بيض السلاحف ويخترقون الغابة إلى أن يراه الهنود: “رأيت رجالاً ونساءً عراة، خطوت نحوهم ببطء، ثلاثة منهم كانوا يحملون الأقواس ويمسكون بالسهام بأيديهم”، لقد فرحوا به وفرح بهم، ومنذ اللحظة التي ابتسم فيها الرئيس ولمس كتفه تبنته العشيرة، ويصف لنا كيف يعيشون، كيف هي بيوتهم، هم يصطادون اللؤلؤ، وهو يرسم للرئيس رجلاً مكبلاً وهو يهرب ويطارده المسلحون والبندقية مسددة نحوه.

يتزوج من هندية، ترتب له الكوخ وتصلح له الجدار بعجينة ترابية حمراء، كانت هذه الهندية متوسطة الطول، لها عينان رماديتان بلون الحديد كعيني الرئيس، وجانب وجهها صافٍ، شعرها المجدول طويل يصل إلى وركها.. “كانت ترفض المشي إلى جانبي وكانت تمشي خلفي ولا حيلة لي في هذا”، ثم يقابل الساحر، ويرتاح له، لأنه أراد أن يصنع له وشماً كالذي على جسده، فيقوم بصنع الوشم، ويتحول إلى صانع وشوم للقبيلة كلّها، ويرسم رجلاً هندياً وعلى رأسه ريش من كلّ الألوان، وكان الرئيس مفتوناً به وطلب منه ألا يرسم وشماً لأحد قبل أن ينتهي من وشم صدره، يريد وشم النمر كالذي على صدره بأنيابه الكبيرة.. يتزوج من أخت “لاليزو” “ارايما” وهذه تحمل منه، وفي النهاية عليه الرحيل، فترافقه قرابة المائة متر، وبقيتا كأنما تهمان بتقبيله عندما رجعتا فجأة إلى البيت وهما تنتحبان من دون أن تلتفتا نحوه.

لقد تخلى عن الحرية التي نالها عند الهنود، وها هو يعود إلى الحضارة، إلى السجن فقد قبض عليه من جديد، لقد قطع ألفين وخمسمائة كيلو متر، لكي يلقى في السرداب الشنيع الذي يفيض بالماء مرتين.. “أما وهبت لي الحرية وامرأتين رائعتين والشمس والبحر، ومنزلاً كنت فيه سيداً بلا منازع، كل ذلك وطئته بقدمي، لأذهب إلى مجتمعات لا تريد أن تحنو عليّ، إلى تجمعات لا تفكر إلا في شيء واحد، هو إزالتي بأي وسيلة كانت”.

وتستمر دوامة الهروب إلى أن يصل إلى فنزويلا، ويمارس حياته، ويعطونه بطاقة شخصية ممهورة وموقعة بتوقيع وخاتم مدير الأحوال المدنية، وإذ ذاك يعدل عن فكرة الانتقام، عليه أن يتعلّم كيف يعيش حرّاً.

هذه الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي، ويقال إنها السبب في أن فرنسا ألغت حكم الإعدام، إنها ملحمة إنسانية تصرخ بالجمال والروعة والصدق، تحمل في طياتها كلّ ما هو خارج عن المألوف، إنها مجموعة مغامرات نقرؤها من دون توقف، وهذه المغامرات تحكي قصة رجل يطرق باب الحرية بكلّ ما أوتي من قوّة، لم يكن يرجو إلا بطاقة شخصية تجعله يسير بين الناس بأمان، يذهب إلى البحر ، ويأتي إلى البيت، ينام ويستيقظ، ويذهب إلى عمله، ويعود منه، لا شيء يضايقه أو يمنع الحرية عنه.

الشخصيات كثيرة ومتنوعة، فيها الطيب الصديق، وفيها العدو، وهذا التنوع منح الرواية لكي تكون عملاً عظيماً يدرس الشخصيات الإنسانية بكل عفوية وبكل بساطة، والشخصية الرئيسة يظل يدق بيديه على باب الحرية، إنها معركته وهو لا يريد غيرها، إنها هاجسه الوحيد منذ وصوله إلى السجن إلى لحظة هروبه، إنها قصة إنسان مكافح لم يفعل شيئاً، إنما تأمر عليه المجرمون الحقيقيون ليزجوه في السجن المؤبد، بعيداً عن مجتمعه، وهو تخلّى عن كل شيء ليصل إليهم، وخلال ذلك يقدّم لنا عالماً غريباً ومدهشاً، مما رآه في عالم البحر وما به، وعالم السجون وما يوجد فيه، وعالم اليابسة الجديد تماماً علينا.

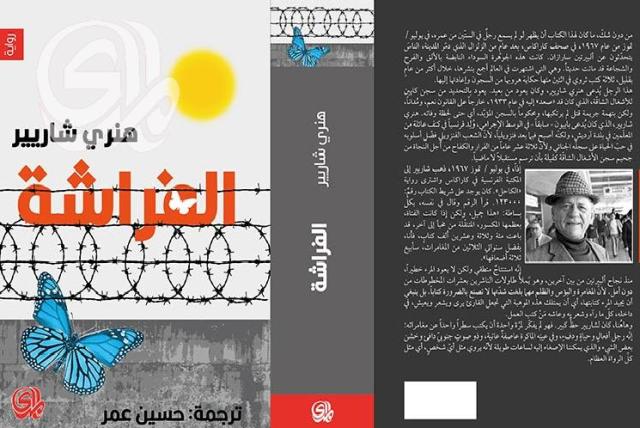

المؤلف في سطور :

ولد هنري شاريير في 16 تشرين الثاني 1906، وتوفي في 29 تموز 1973، اتهم بجريمة قتل أحد السماسرة وأدين على الرغم من براءته، وسجن في مستعمرة “غويانا” الفرنسية، وفي عام 1970 نشرت روايته “الفراشة” التي تحكي تجربته في المعتقل على مدى 13 عاماً.