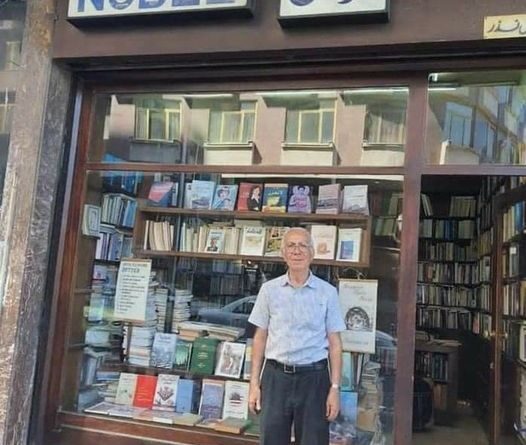

مكتبة “نوبل” في ذمة الغياب العم إدمون إرث تاريخي وحضاري لا ينضب ودمشق تفتقد معالم الثقافة وحب الكتب

“البعث الأسبوعية” ــ جُمان بركات

لم يكن مجرد مالك مكتبة، أو “صاحب رزق”، فقد كان كأي محب للقراءة والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الكتب، على اختلاف أنواعها، يقرأ كل كتاب يدخل إلى مملكته، مهما كان شأنه، ويعرف مكانه بالتحديد، ودون ضياع بين الآلاف المركونة منها، وكان القنديل الذي أنار دروب الكثيرين، ون دخل أي قارئ ووجد نفسه بحالة ترد ولا يعرف ماذا عليه أن يقرأ، يقدم السيد إدمون نصيحته على الرحب والسعة، مع ابتسامة، وتأكيد بأنه وفق في اختيار الكتاب أو الرواية المناسبة.

يقول بورخيس: “لطالما تصورت الفردوس سيكون شيئاً كالمكتبة”.. وخلال أيام، ستودّع دمشق واحدة من أواخر فراديسها الجميلة مع إعلان خبر إغلاق مكتبة “نوبل” على صفحات التواصل الاجتماعي.. من المتصفحين من أهمل الخبر ومر عليه مرور الكرام دون الاهتمام له مؤكداً أن من الأفضل الالتفات إلى لقمة العيش والوضع الاقتصادي والاستفسار عمن “يقرأ الآن في هذه الظروف الصعبة”، والبعض قال إن مكتبات الرصيف ما زالت موجودة.. آخرون كان وقع الخبر صادماً ومحزناً، فلهم ذكريات جميلة ولطيفة معها، قد وحاولت من خلال بعض الدردشات استعادة هذا التاريخ الجميل مع هذه المكتبة العريقة، التي بالتأكيد ستبقى في الذاكرة الثقافية السورية والدمشقية حتى بعد إقفالها.

ثروة فُقدت

بداية يمكنني التحدث عن تجربتي المتواضعة التي بدأت عندما كنت في المدرسة الثانوية.. مررت مراراً في شارع ميسلون، وكنت أقرأ اسم “مكتبة نوبل”، دون أن يخطر في بالي إلا أن اسمها يشبه جائزة نوبل العالمية الذي سمعته كثيراً في الإذاعة والتلفاز خلال فترة أخبار المنوعات وتقاير المهرجانات الثقافية والفنية وحفلات توزيع الجوائز. وبما أن لكل شيء من اسمه نصيب، فبالتأكيد “مكتبة نوبل” كانت في غاية الأهمية؛ وعندما زرتها لأول مرة مع صديقتي، دخلنا ووجدنا رجلاً يبتسم ويجلس على كرسيه في زاوية المكتبة، استقبلنا السيد إدمون بكل حب!! وفيما كانت صديقتي تبحث عن كتاب، كنت مشدوهة لعدد الكتب، وأيضاً لآلية ترتيب وتنظيم المكان. وباعتباري متهمة بأنني من الجيل التكنولوجي والرقمي، قلت لنفسي بأن صاحب المكتبة بالتأكيد يعتمد على برنامج “إكسل” في معرفة كل كتاب، وأي رف يضمه، وفي أي زاوية أو قسم، ولكن عندما نظرت للرجل تأكدت أن من المستحيل أن يعتمد على التكنولوجيا، فبرنامج الترتيب محفوظ في ذاكرته دون الاعتماد أو اللجوء إلى أحد.. فقد اشتغل السيد إدمون على مكتبته وكأنها ولد من أولاده، وكان يعرف كل تفاصيلها ويعتني بها حتى لا تتعب من الزمن..

أكملت بعدها تأملي في المكان وشاهدت ذلك الدرج الدائري الذي يأخذك إلى مكتبة أخرى، وهي بمثابة ثروة العم إدمون بالتأكيد، وثروة القراء السوريين، التي فقدها، وسنفقدها معه.

المصباح السحري

عند إعلان الخبر، وفي جلسة هدوء، وبعيداً عن ضوضاء العمل، جلست مع الأستاذة سلوى عباس، أمينة تحرير الثقافة، وتحدثنا عن المكتبة التي كانت لها ذكريات جميلة معها.. قالت: لا يمكنك الضياع في ذلك الركن الصغير الكبير، فهناك شخص يجلس ويمشي معك لمساعدتك في اختياراتك، وما عليك سوى قول كلمة من العنوان، واللحاق بالسيد إدمون ليعطيك الكتاب المطلوب على الفور، فإن عجز عن تلبية طلبك – وهو أمر نادر الحدوث – يتحول السيد إدمون إلى مصباح سحري، ويعدك خلال يومين بإحضاره، ويصبح الكتاب بين يديك.. إن الصفة الأهم عند صاحب مكتبة نوبل هو أنه مدرك تماماً ما تحتويه مكتبته من معرفة وثقافة، وهو على اطلاع بكامل تفاصيلها، وليس كالمكتبات التي هجرها أصحابها قبل إغلاقها، وعينوا موظفين فيها، يهتمون فقط بتلبية طلب الزبون، وقبض ثمن الكتاب، دون أية معرفة عن مضمونه.

إقفال مكتبة نوبل؟

مهما تطاولت ذكرياتنا في صدمة قرار إغلاق مكتبة نوبل، فإنها لن تغير في الأمر شيئاً.. الحدث ليس وليد اليوم أو الصدفة، والأمر نَسجُ سنوات حرفتنا عن القراءة الجادة والمثمرة إلى التسطح والابتذال.

عن ذكرياته، تحدث والدي، د. وائل بركات: ذكرياتنا – وأقصد هنا أكثر من جيل تربى على القراءة والثقافة والمعرفة – تتسع لقول الكثير الذي لا يبدأ بثقافة صاحب مكتبة نوبل، السيد إدمون وأخيه، فهو ينصحك بخلاصة قراءاته، وينفعك باقتناء الأفضل، ولا يتوقف عند تيسيره أمر الشراء بالتقسيط – لعدد من زبائنه المواظبين – ليتمكن طلاب الثقافة والباحثون عن المعرفة من اقتناء كتاب سمعوا عنه لكنهم لا يستطيعون تسديد ثمنه دفعة واحدة، ولا ينتهي عند النقاشات التي كانت تدور بين صاحب المكتبة وزبائنه الذي قرؤوا أو عرفوا معلومات عن كتاب جديد صادر، وكأن المكتبة ندوة ثقافية مصغرة تهتم بالأفكار وثقافة الكتاب أكثر من اهتمامها ببيعه، أياً كان السعر رخيصاً أو مرتفعاً.. هذا إن لم نذكر أن هذه المكتبة ومثيلاتها كانت تؤمّن بالقدر المستطاع أحدث الكتب وأفضلها المطبوعة خارج القطر، وغير ذلك مما امتازت به.

بالتأكيد يمكن أن نقدر تعب السيد إدمون وعمله المستمر أكثر من خمسة عقود متواصلة، وأن نتخيل ما أصابه من إرهاق وإحباط بفعل العزوف عن القراءة الذي أصبح صفة منتشرة بين أجيال الشباب حالياً، وأن نتفهم المردود الاقتصادي الضعيف الذي يضيّق على أمثاله، كونه لا يعادل جزءاً بسيطاً من تعبه، لكن التراث العريق لا يكون ملكاً فقط لأصحابه المباشرين بل يتعداهم ليصبح ملكاً عاماً للمجتمع بالمعنى القيمي والتاريخي لا بالمعنى المادي. ومن هنا، يقع على عاتق الجهات صاحبة العلاقة مسؤولية الحفاظ على المعلَم الفكري والثقافي والحضاري ليظل شعلة أمام الأجيال، سواء أكان ذلك بإعانة أصحاب المعلم الثقافي مادياً ومعنوياً ودعمهم بشتى الطرق ليستمروا شاهدين على دورهم المهم في المسيرة الثقافية لزمن امتد لأكثر من نصف قرن؛ فهل نستذكر مقهى الهافانا الذي بيع في غفلة – ثقافية تاريخية – ليتحول إلى محل ألبسة لا يختلف عن أي محل آخر يقوم بالوظيفة نفسها، لكننا بالتأكيد لن نجد في أي مكان آخر القيمة التاريخية والثقافية الكبرى المجموعة في هذا المقهى.

المطالبة ليست بالحفاظ على مكتبة نوبل أو آخر ما تبقى من المكتبات السورية، بعد أن فقدنا عدداً منها كـ “اليقظة” و”ميسلون” و”أطلس” وغيرها، ولا بالإرث الثقافي والتاريخي والحضاري لمدينة العراقة، دمشق، فقط، بل بالمحافظة عليه أينما وجد في بلد يعتز بوجهه الحضاري الأبدي.

الأمير الصغير

لم أتوقع أن تكون “مكتبة نوبل” في خدمة الفنانين التشكيليين أيضاً فلكل منهم ذكرى ولو بسيطة معها، وبالنسبة لصديقي الفنان رامز حاج حسين قال:

إنها العادة التي درجت عليها منذ أن كنت طالباً في كلية الفنون الجميلة، فثقافتي البصرية مستمدة من بسطات الكتب التي تبيع نسخاً قديمة من القصص المصورة العالمية “الكوميك”، من مجلدات “المانغا” اليابانية و”تان تان” البلجيكية، وباقي الرسوم الخاصة بـ “السوبر هيرو”؛ ونادراً ما كنت اقتني كتباً من مكتبة خاصة أو عامة لندرة طلبي في تلك المكتبات الأنيقة. وبالأمس القريب، كان لدي زميلة تناقشني بقصص الأطفال، فعرجنا على ذكر رواية “الأمير الصغير” للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري، وحين قررت الحصول على نسخة من الرواية باللغتين العربية والفرنسية، الكل أشار بالبنان لمكتبة عريقة تقع في قلب دمشق، اسمها “نوبل”.. إطار من خشب لواجهة زجاجية، وباب فيه من رائحة العبق العتيق وذكريات المثقفين الذين ولجوه، الكثير. دخلت فاستقبلني صاحبها بابتسامة وكان لديه ضيوف كثر، لما طلبت الكتاب حمله من أحد الرفوف كتحفة نادرة، وراح يستعرض بطريقة جميلة ومسرحية تاريخ الكتاب والكاتب، ويتحدث – وكأنه هو صاحب الكتاب – عن المغامرة وجودة الترجمة وعن أصالة النص باللغة الفرنسية.. هذا الانطباع ما زال في ذاكرتي إلى الآن، وقد أعاد فيض الحنين نبأ إغلاق هذه المكتبة شعلة النور المميزة في قلب دمشق.. لله در الثقافة وذكرياتها!! ولله در الزمان الذي نعيشه وما يفعله بنا!! مغامرة صغيرة لحكاية صغيرة وأمير صغير يعيش على كوكب بعيد لوحده، قدر الثقافة أن تمر برحلة الوحدانية في هذه القطعة من المعمورة.

زائر المكتبة

عندما كنا نناقش قصة إغلاق المكتبة في قسم الثقافة في جريدة “البعث”، قال زميلي تمام بركات: السيد إدمون له فضل كبير عليّ، فعندما ذهبت إليه وطلبت منه كتاباً مترجماً قدم نصيحة بأن اقتني كتباً للمترجم صالح علماني، ومنذ تلك اللحظة عرفت المترجم العبقري، وأنا مدين للسيد إدمون بهذه المعلومة..

عن ذكرياته مع المكتبة أضاف تمام:

لن تكون الألفة والشعور الهائل بقوة إيحاء العناصر المكونة للمشهد العام داخل مكتبة “نوبل” هي ما يقبض على مشاعر الدهشة فقط، بل أيضاً صوت ذاك الرجل المستغرق في القراءة، وفي يده كتاب لغادة السمان، ثم في لحظة خاطفة، تصبح الصداقة هي ما يجب أن ينشأ بين زائر للمكتبة – وليس زبونها – وبين الرجل الجالس إلى طاولة خشبية بين رفوف الكتب، يسرد ابتسامته مؤهلاً برواد المكتبة.. هذا ما كانت تتركه مكتبة “نوبل” في نفس زائرها للمرة الأولى، وهذا بالنسبة لقارئ مبتدئ، ليس بالقليل أبداً.

ثمة سببان أكيدان خلف قرار إغلاق المكتبة الواقعة في وسط دمشق – شارع ميسلون، أولهما: التطور التكنولوجي والرقمي الذي اكتسح العالم، فاليوم لكل مكتبته، وهي موجودة في متناول يده متى شاء، إن كان في جواله أو في حاسوبه المحمول، وهذا السبب جعل حتى المكتبة المنزلية يلفها الغبار، أما السبب الثاني والمرتبط فعلياً بالأول، فهو السعر المرتفع للكتب عموماً، وفي سورية التي تمر بظروف اقتصادية صعبة، بالتأكيد لن يكون الإقبال على شراء كتاب – ثمنه يوازي نصف راتب موظف تقريباً – مقبولاً حتى!!

الذكرى الجميلة هي ما يبقى ويدوم في خاطر ووجدان الناس مع الأمكنة التي يحبونها، والتي تتغير هويتها في دمشق تغيراً هائلاً، ومكتبة نوبل ليست استثناءً.

يقول “أبو الطيب” في قصيدته “صَحِبَ النَّاسُ”، والتي قرأتها من ديوان المتنبي الذي ابتعته من مكتبة نوبل في تسعينيات القرن الماضي:

صَــحِــبَ الــنَّـاسُ قَـبْـلَـنَـا ذَا الـزَّمَـانَـا / وَعَــنَــاهُــمْ مِــنْ شَــأْنِــهِ مَــا عَــنَــانَـا

وَتَـــوَلَّـــوْا بِـــغُـــصَّـــةٍ كُـــلُّــهُــمْ مِــنـْ / ـهُ وَإِنْ سَـــرَّ بَـــعْـــضَــهُــمْ أَحْــيَــانَــا

رُبَّــمَــا تُــحْــسِــنُ الــصَّــنِــيـعَ لَـيَـالِـيـ / ـهِ وَلَــــكِــــنْ تُـــكَـــدِّرُ الْإِحْـــسَـــانَـــا

وما قاله المتنبي، يخبر الكثير عن ضروب الزمان وفعائله، إن كان بالناس، أو بالأمكنة، ومنها مكتبة “نوبل”.