محمد الوهيبي في ذكراه السادسة.. الرسم بالحناء على جسد البلاد

“البعث الأسبوعية” ــ أكسم طلاع

تقع حياة الفنان الراحل محمد الوهيبي بين قوسين من الألم والغربة التي امتدت من بعد ولادته، سنة 1947، بعام، ومنذ نكبة الشعب الفلسطيني في 1948، واقتلاع أهله من وادي الحمام – المكان القريب من طبريا – لاجئين إلى مخيمات الشتات والبؤس، حيث يكبر الطفل برعاية عائلة فقدت معيلها، الأب، تاركاً لأولاده قدراً لا بد من مواجهته بأظافرهم وعذوبة الطبع التي أورثها إياهم، في مخيم فقير بنته هيئة “الأونروا” لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.. إنه مخيم خان الشيح القريب من دمشق، وهناك لم يكن من عمل لأغلب الرجال والشباب سوى العمل الموسمي في مزارع جبل الشيخ، أو في كسارات الرمل والبحص التي كانت تعمل في المزة ودمر، في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

كانت حياة المخيم واقفة على انتظار شيء ما، يشبه الأمل الذي يعيش وينمو، مثل أطفالهم النابشين للأرض بحثاً عن نبات السوس، في بعض مواسم الأرض القفر والمشاع شرق وجنوب مخيمهم؛ يخافون سوء الحظ في ذلك اليوم العابث، بثياب يحصلون عليها من الإعاشة، جاءتهم من بلاد العم سام، أو غيره، في “بقجة” كبيرة لكل عائلة، ولربما لا تحتوي إلا ثياباً من نوع واحد، كالسراويل فقط.. هذه الحصص التي تحوّل المخيم إلى مهرجان لأكثر من نهار، حين يتبادل الناس الثياب فيما بينهم، ليتمكنوا من تحقيق التوزيع الصحيح، لهذه الحظوظ الرثة من كسوة الشتاء، بين أبنائهم وبناتهم. وكم من القصص والطرف التي حصلت جراء ذلك لا يزال الناس يتحدثون بها إلى الآن، حتى أن هذه الحالة من التعايش والتكيف امتدت لحاجيات أخرى، كأن يتم استعارة الجوارب، أو مشط الشعر، بين البعض، وخاصة ذلك المشط الخشبي العريض الذي يتكفل مع قليل من الزيت بتسريح الشعر الكثيف وتنظيفه، خاصة إن تدخلت فتيلة من القماش بين أسنانه!!

مع هؤلاء الطيبين، كبر الوهيبي بسيطاً رقيقاً مثل شجرة الخروع التي نبتت بين البيوت، أسمر وحساساً وتسكنه مرارة خبيئة يرويها لأصدقائه بعد سنوات طويلة، مثل حكاية أو سيرة لا تخلو من السحر؛ وفي مقام السحر والتعاويذ، لا بد من ذكر أن والدته، مريم السيّار، كانت تداوي المرضى بالكيّ، وببعض الأعشاب، وتقوم بأعمال القابلة وتوليد النساء، وتتمتع بهالة من الروحانية العجيبة وصلابة العزيمة والحكمة، وتحفظ الشعر والرواية الشعبية؛ وقد عاشت عمراً تجاوز التسعين عاماً، وكان لشخصية هذه السيدة، الأم، الدور الكبير والعميق في خلق روح الفنان الحقيقية عند محمد، أصغر أبنائها، الذي حمل وأنتج – فيما بعد – موجز الجمال العذب محاكاً بإبرة الفضة والصبر الطويل.

من بيئة ما سبق، نتلمس التكوين النفسي لروحية الفنان القائمة بالسحر والدهشة والغربة.. مزيج من مياه صافية جاءت من ينابيع بعيدة بدأت من فلسطين، وأخذت شكلها المبدع في اللوحات الأولى التي ولدت حول ضفاف نهر الأعوج، على شكل رسومات على جدران البيوت، أو دفاتر التراب، لتبدأ حكاية التجربة الفنية رحلتها الحقيقية، منتجة ومدافعة عن الخير والحب والجمال، وباحثة عن كل ما يبعث الحياة من مفردات وصيغ وألوان جديدة أو خط تعرجه يد راجفة بالعاطفة.

قبل أن يلتحق الوهيبي بكلية الفنون الجميلة، درس في دار المعلمين بحلب، ليتخرج منها معلم صف. تنقل بين مدارس عديدة في دمشق وريفها، وأثًر في تلاميذه مربياً وفناناً، في سلوكه، خاصة في تلك الفترة التي عمل فيها في منظمة طلائع البعث، حيث قدم برنامجاً تلفزيونياً للأطفال يعلمهم الرسم وصنع الألعاب، وهو الخبير في صناعة ألعاب الصغار؛ حيث روى لي يوماً، حين كان طفلاً يلعب قريباً من النهر، حين كان الرجال يصنعون قطع اللُبن، من أجل بناء البيوت في المخيم، بعد أن اهترأت شوادر الخيام فيه، فقد كان يصنع ألعابه من الطين المعد للبناء، ويروي لي أن اللعب بالطين والتراب يمنح الطفل الخيال والاكتشاف والمتعة؛ ومن هذه العوالم، كان يصنع للأطفال شخصيات وحيوانات أليفة، ويضيف بعضاً من أعواد الكبريت ليمنحها التجسيد وقوة المخاطبة؛ كما رسم الصورة الواقعية والطبيعة الصامتة – آنذاك – وبرز كمعلم لتلاميذ المرحلة الأولى، وخاصة تلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين يفرحهم رسم الأستاذ على دفترهم، ويلعب معهم وكأنه طفل يشاركهم الحصة الدرسية.

في سيرة اللوحة

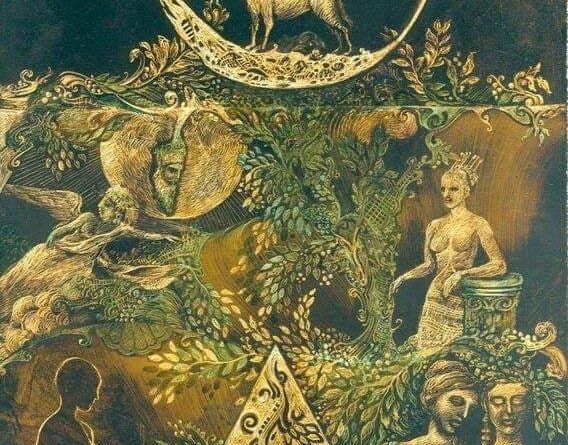

التحق متأخراً بكلية الفنون الجميلة بدمشق، عام 1980، وتخرج من قسم الحفر – الغرافيك متفوقاً ومتميزاً بمشاركاته في المعارض الجماعية مع زملائه الفنانين، ومحققاً معرضه الفردي الأول، سنة 1987، في حلب، وأتبعه بمعرض آخر في صالة ناجي العلي، سنة 1990، بدمشق، لتبدأ من هنا مرحلة جديدة من حياة الفنان المنتج للوحة الغرافيكية التي تحمل خصوصية هذا الفنان وتدل عليه.. هذه اللوحة التي لا تخلو من عناصر وتمائم ورموز بدوية وشعبية تروي حكاية ألف ليلة وليلة، وتتحدث عن بشر يحبون ويبنون مدنهم ومعابدهم ويحبون نساءهم ويزرعون الزيتون ويتوسمون خيراً بالغيم ورائحة البخور والولادات.. ربما هي حكايات الجدة والحكيم والجميلات من النساء العاشقات.

مرت لوحة الوهيبي بهذه المرحلة الساحرة محققة الدهشة لرائيها، ومؤكداً من خلالها أنه الفنان المصور والراوي بسحر وتأثير؛ فمن جهة التنفيذ والتقنية، بدأت معالم واضحة تشي بخصوصية باحثة عند هذا الفنان المجرب للعديد من التقنيات، كان أولها الرسم على خامة الكرتون بعد معالجة السطح وإكسائه بأحبار الطباعة الجافة وورق القصدير المذهّب، لتبدأ بعدها عملية الكشط والحك برأس حادة لهذا السطح، راسماً عوالمه الغرافيكية بصبر وأناة، مثل نملة تجتهد في “نقل بيدر”، محققاً ما يشبه الإعجاز في التنفيذ الدقيق والمينكرومي في رسم العناصر. وللتوضيح، فإن فن الحفر يعتمد على رسم أساسي ينفذ على “كليشة” تعد من اللينيليوم أو المعدن أو الخشب أو الحجر، وهذه هي الـ “كليشات” الأساسية في فن الحفر “الغرافيك”، وتنفذ المرتسمات غائرة أو نافرة بواسطة منقاش أو أداة حادة، أو بواسطة الحمض من خلال تفاعله مع المعدن؛ ولا نغفل هنا فن طباعة الشاشة الحريرية كأحد تقنيات الحفر والطباعة، حيث تنجز العشرات من النسخ عن لوحة واحدة مرسومة على “الكليشة” الأم. وقد خَبِر الوهيبي كل هذه التقنيات واشتغل بها، إلا أن هاجسه التقني ذهب به إلى استكشاف تقنيات أخرى دون الحاجة لتكرار اللوحة، فأنتج اللوحة بنسختها الوحيدة (أورجينال) بمفهوم وفلسفة فن الحفر.

ماذا كان يعني فن الحفر بالنسبة للوهيبي؟ رغم أنه من المصورين الذين يتقنون فن التلوين والاستعراض الفيزيائي للألوان، إلا أن شخصه المتقشف في الحياة، والمشغول بقيمة التعبير، وجد أن فن الحفر هو المجال الحيوي لسلوكيته الشغوفة بالتأليف، وتحسس درجات الظل والنور، وتلمس الطيف الواسع بين اللونين الأبيض والأسود؛ هذا الطيف الذي تنتقل خلاله إبرة المشرط الحادة على سطح الكرتون الأسود مهشراً لها بخطوط متوازية ومتقاطعة، مؤلفة لمساحات وسطوح اللوحة.. هذا الفن الصعب، والأكثر بلاغة على المستوى التعبيري، بين الفنون البصرية، لكثافة الحكمة والحرفية في التنفيذ، ولكثافة المعنى الذي يتولد بفعل هذه الأعمال. وقد مرت في التاريخ الفني تجارب خالدة في هذا الميدان، مثل غويا على المستوى العالمي، والفلسطيني مصطفى الحلاج، والفنان السوري مروان قصاب باشي. ويضيف الوهيبي، في هذا المقام، لوحة وفكراً جديدين يحملان خاصيتي التراث والمعاصرة في آن معاً، فقد قدم فناً يحمل كل ميزات هوية المكان، ويخاطب الآخر بروح معاصرة ومبتكرة، كما يحمل خصوصية وهموم شعب يختبر سلاح البقاء والإبداع والسلام في مواجهة رواية استيطانية عنصرية مدججة بالحديد والبطش، فكان مثل أولئك الشعراء الذين قاوموا جنازير الدبابات بقصائدهم، مدافعين عن جذور الزيتون وبيارات البرتقال تحت سماء “مسقوفة بالبنادق”. وقد اكتسب الوهيبي علامة ميزته كفنان، ذي استراتيجية بعيدة النظر عن باقي أبناء جيله من الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على القضية بشكل مباشر وصريح، فكانت أعمالهم مرحلية ولاحقة للواقع السياسي المتبدل، والمبتذل أحياناً؛ فلم ينخرط في المباشرة أو الدعائية في الفن، بل ذهب إلى الحضارية والجمال بذاته كفعل أبقى وأكثر دواماً وحياة. ونلاحظ تطور مدركاته الجمالية التي مرت بمراحل، كالتزيين، والاستفادة من الميثيولوجيا والحكاية الشعبية والرموز التجريدية، وصولاً إلى تجربته الأخيرة قبل وفاته، وهي المرحلة الأكثر خطورة وأهمية: إنها أعماله التي أنتجت بتسميات البحث في “اللامرئي”، هذه الأعمال التي بدأ الوهيبي خلالها بمرحلة جديدة ومختلفة لما سبق، حيث نلاحظ كماً كبيراً من الرعب والخوف مرسوماً على الخامة، وكأن هواجس الفنان بدأت تنحو باتجاه القلق واستثمار الفزع من قوى غريبة كان لا بد من مواجهتها، والتنبه لخطورتها؛ فلم تعد اللوحة توشى بورق الذهب، أو بالزخارف النباتية والهندسية والوشوم، بل أضحت مجموعة من العناصر الحيوانية والآدمية والكائنات الخرافية المرسومة بسواد عميق، وبتحوير بليغ الدلالة على حيوّنة تكتسح العالم، ولا بد من إدانتها والتنديد بجرائمها ومخططاتها الجهنمية، فكانت لوحة “نون النسوة” و”اللغز” ومجموعة الأعمال الجدارية المنفذة على القماش، في بداية العام 2010. هذه الأعمال بعوالمها التراجيدية تنبئ بقسوة عما سيحصل للبشرية إن بقيت هكذا، حيث الآلة العسكرية التي تملكها دول كبيرة تغير وجه العالم، وتنكب أوطاناً، وتنهب ثرواتها، وتدمر حضاراتها.. لم يجد بداً من أن يرسم وينبش في أسباب مخاوفه عساه أن يجعل من الكون آمناً.

توفي محمد الوهيبي في برلين، صيف 2015، حاملاً وردته البيضاء، ومبتسماً لنا بحزن عميق.. رحمته السماء..