البلاء الأعظم!

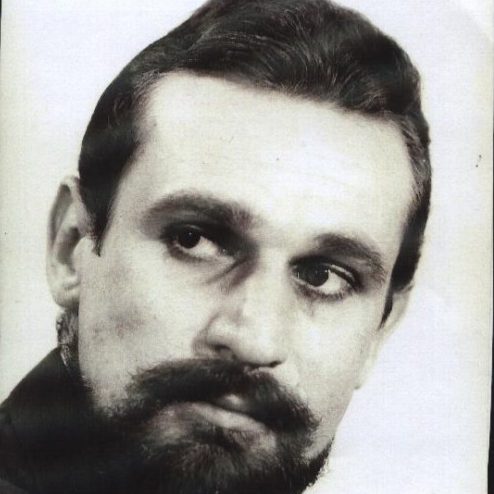

غسان كامل ونوس

نتحدّث كثيراً داخل المؤسسات، ونقول أكثر خارجها، في المجالس المحدودة والموسعة، في الحافلة، والسوق، والسهرات، ويكون حديثنا في معظمه حول السلبيات، منتقدين مفنّدين، ممثّلين بمن نعرف وما لا نعرف من أشخاص، ووقائع، ومواقع، ومسؤوليات، ونكتب، ونلمّح، ونصرّح في الإعلام، والأدب، والفكر، عن المطلوب، والمرتجى، واللازم، في مختلف ميادين الحياة التي نمتهن جانباً منها، ونبقى أميين في جوانبها الأخرى، لكننا بارعون في الكشف والفضح والتذرير والثرثرة والنشر على حبالنا، وحبال الجيران، والخصوم أيضاً، غير مبالين بأصداء ذلك، وتبعاته، وصورتنا التي ترتسم من جرّائه، ولا منتبهين إلى من يسمع، ويرى، ويتشبّع من أطفال وناشئة، ولا من يتلمّظ، أو يتشفّى، أو ينتشي، لقاء حفلات التسفيه والتشويه والتقريع، ولا ما يصيب السمّار المتحدّثين أنفسهم من ارتهان إلى الحالة التي تشي بالتسويغ لما يمكن أن يلي من مخالفات، والتحريض على ما بقي من القيم والأخلاق، والتفريغ لما تبقّى من أرصدة وطاقات، إضافة إلى تسهيل ممارسة ذلك، إذا ما كانت الغالبية تقوم به، أو تراه، وتحسّه، ولا من يسائل، أو يحاسب، أو يتّهم، أو يُدان!.

وإذا ما تجاوزنا الخوض في نسبة من يقومون بمثل هذه الأفعال الشائنة، أو الخارجة عن الأعراف الطيّبة والقوانين، من القوّالين أنفسهم، المتحمّسين، المبالغين، المتشدّقين، ومن سواهم، وبصرف النظر عن نسبة الحقيقة فيما يقال، والواقعية فيما يُكتب، والدقّة في التوصيف والتحليل والأرقام، وبصرف النظر أيضاً عن النية من وراء ذلك، والغاية والمأرب، في القرب والبعد، ذاتياً أو عاماً، فإن أسئلة كثيرة أخرى لابدّ من إطلاقها:

أليس في الواقع حالات إيجابية ينبغي تعميمها؟!.

أليس هناك مبادرون مقدامون خيّرون مضحّون؟!.

أليس في حاملي المسؤوليات وأصحاب المهمات من هم و(هن) قائمون (وقائمات) بالواجب، محقّون، ساعون إلى الخير والمساعدة؟!.

أليس في الميادين رجال صدقوا ما عاهدوا الوطن والمبادئ والأخلاق عليه؟!.

ماذا فعلنا مع هؤلاء أو من أجلهم؟!

هل نذكُرهم بما فعلوا، هل نشكرهم، ونقدّرهم، ونساندهم؟! أم نعمّم عليهم ما يشاع على سواهم؟!

هل نتمثّل بهم، أو ندعو إلى ذلك؟! أم نسخّف ما قاموا به، ونشوّه سلوكهم، وسمعتهم؟!

ألا نسهم في الإساءة إليهم، وإلى معنى العمل الذي يمارسونه، ونساعد خصومهم أو مناقضيهم، ومن لديهم مشكلات معهم، لأنّ لديهم مآرب أخرى؟!

ألا نلقي عنهم وجهاً واهتماماً ونظرة، إذا ما حوصروا، وقوطعوا في أماكن عملهم، واتّهِموا ظلماً وعدواناً؟! هل نقول فيهم كلمة الحقّ، إذا ما طُلب منّا ذلك، أو إذا لم يطلب؛ ناهيك عن الدفاع عنهم، كي يبقى للحقّ شواهد وعلائم ومسارات، وكي يظلّ للنار التي تهدي الضالّين أثافٍ، وللصدق مجال، وللوفاء والإخلاص نبراس؟!

لماذا يكون قَدْحُنا معلَناً فجّاً صريحاً من دون أن نتبيّن، أو نرضى أن نستمع إلى من يرى خلاف ذلك، ويكون مَدْحُنا مبالغاً به لمن لا يستحقّ ذلك؛ فيما نتحدّث بخجل ومواربة وتشكيك ووشوشة عمّن يواجه، ويقارع، ويضحّي في المجتمع، وفي العمل، وفي ميادين القتال، التي إذا سقطت، وقد يسقط بعضها، لن تقوم قائمة لأحد، حتّى من يظنّ أنّه “مانِعَتُهُ حصونه” أو أملاكه، وقادر على النجاة بنفسه؛ لجبنه وعجزه وحياديّته أو اعتداله (وهل في الوطنيّة حياديّة أو اعتدال)؟!

كان هذا قبل الأزمة-العدوان، وكان منغّصاً ومؤلماً ومسوِّساً ومصدِّعاً؛ فكم من مسؤول ظُلم، ولم يرحمه أهله، الذين لم يعطهم ما لا يستحقّون؛ وكم من حال قيّمة طويت، من دون أن يتاح لها حتّى لسان حسود!

وما يزال يحدث هذا في زمن العدوان؛ بل تمادى وتصاعد، وهو أشدّ إيلاماً، وأكثر مرارة وتدميراً…

وعلى ذاك وهذا، لا بدّ من أكثر من قول:

ألا بئس ما تقولون وتفعلون؛ فهذا هو المطلوب تماماً من قبل الأعداء، وهذا ما يعوّلون عليه في كسر العظم، وإشاعة الوهن والذعر وأجواء الاستسلام والهزيمة، وهذا هو البلاء الأعظم، والسبيل الأقصر إلى الفناء، الذي لا قيامة بعده!

وإذا استمرّ هذا الأمر واستفحل، واستشرى، من الذي سيبقى، يدافع، ويستبسل، ويضحّي؟!

وإذا ما حلّت الكارثة العظمى، هل ستكون لكم/لنا نجاة؟!

وماذا يعني إذا ما نجوت أنا ونفر من أسرتي، وبسبب من جهالتي أو غفلتي، ولا أقول حقدي أو عمالتي؟! وهل يطيب لي العيش بعد ذلك، وفوق خراب؟!

وماذا يتبقّى للإنسان فينا من معنى؟!